« indietro

... come orologio che ne chiami

[1] H. BLOOM., Kabbalah and Criticism, The Seabury Press, New York 1975 [trad. it. di M. Diacono in ID., La Kabbalà e la tradizione critica, Feltrinelli, Milano 1981, p. 54].

[2] O di eucologia poetica, intesa in un’ampia accezione indifferenziata che opporrebbe, crediamo, non poche resistenze ad ogni eventuale velleità di brémondiana categorizzazione.

[3] Tikkunè Zohar 21,59b. L’espressione, di cui non sarà necessario sottolineare l’arditezza, è schietta retorica prima che teologia, ancorché popolarescamente intesa.

[4] Ossia di ciò che per i cabbalisti sarà la šᵉkīnà, «aspetto femminile» della divinità e al contempo «simbolo perfetto della condizione del popolo, ma anche serbatoio unico di energia e di speranza, immagine non soltanto dell’anima collettiva d’Israele ma anche di quella individuale, capace di assimilare tutte le forme impressevi [...] e di restituirle trasformate alla coscienza» (F. MICHELINITOCCI, La letteratura ebraica, Sansoni, Firenze Accademia, Milano 1970, p. 12).

[5] Si tratta del genere di dossologie tramandate dalla letteratura precabbalistica della Ma‘asè Merkābà – le principali fonti menzionate in proposito dallo SCHOLEM (Major Trends in Jewish Mysticism, II) rinviano all’appendice poetica al Sefer Razī’ēl (Amsterdam 1701, ff. 37-40) e soprattutto alla Hēkalòt Rabbātī (cc. 3-4,7-10 e 24-26); ma tutta la trattatistica hekalotica ne abbonda – che R. OTTO (Das Heilige, c. VI) qualificherà di numinoso, inaugurando l’ormai celebre recupero di tale profittevole quanto sfuggente attributo nell’ambito degli studi storico-religiosi.

[6] Al quale la tradizione suole ascrivere il merito di avere inaugurato la nuova poesia strofica ebraica, strutturata sul tipo della muwàššaha araba.

[7] In particolare presso i predetti payṭānìm seriori (secc. XVI XVII), quasi tutti esponenti di un inoltrato Medioevo letterario ebraico che, alla luce di alcuni tratti preziosistici, sembrerebbe - quantunque non più che in apparenza – riecheggiare dalla Palestina ottomana qualcosa degli esiti culterani contemporaneamente attinti in ambito iberico e romanzo.

[8] Zᵉmīrà «cantico», sinonimo parziale di piyyùṭ, designa il medesimo oggetto sub specie Musices.

[9] Ci limiteremo a segnalarne una, particolarmente notevole, come sembra, anche sotto il profilo della prassi formale: la stretta analogia tra l’invocazione messianica – inestricabilmente connessa, attraverso la speranza di restaurazione e di redenzione, alla memoria di Sīòn – posta di regola a suggello dei piyyūṭìm e il theotokion, tropario di clausola comune a ogni ode liturgica bizantina, professione di pietà mariana funzionale al ricordo dell’incarnazione e alla riflessione devota sul mistero di salvezza.

[10] Intorno alle origini di tale produzione innografica si vedano ancora J. GROSDIDIER DE MATONS, Liturgie et hymnographie: Kontakion et Canon, «Dumbarton Oaks Papers» 34/35 (1980 81), pp. 31-43; S. P. BROCK, From Ephrem to Romanos: Interactions between Syriac and Greek in Late Antiquity (Variorum Collected Studies Series CS644), Ashgate Publishing, Aldershot 1999; M. SCORSONE, Voci di fede e di pietà. La lirica religiosa a Bisanzio tra leitourgia e homilia, «Humanitas» 58/1 [Bisanzio tra storia e letteratura] (2003), pp. 85-111.

[11] D’altra parte, non è possibile riscontrare alcun reale influsso ‘volgarizzante’ neppure nel tardo aramaico giudaico dei poeti cabbalisti di Safèd, direttamente modellato sulla lingua alquanto artificiosa del Sefer ha-Zohar e ancora utilizzato in componi menti quali ad es. lo Yā ribbòn di Yiśra’èl al-Najara (v. infra).

[12] Si prenda, per non fare che un esempio, forse il più celebre – certo dei più amati – tra i componimenti che seguono, lo squisito quantunque assai tardo Lekà dōdì. Qui i serici sussurri, le increspature argentine di risa dell’archetipo scritturale, ancora udibili – stando a quanto dichiarava Cesare Angelini, anch’egli improvvisato, eppure non impassibile traduttore del Cantico (Il Cantico dei Cantici, tradotto da Cesare Angelini, All’Insegna del Pesce d’Oro, Milano 1963) – nel seguace greco dei Settanta, così fedele pure al dettato affettuoso dell’idillio salomonico (Ίδού εἶ καλή, ηπλησίον μου ιδου ει καλή), acquistano nuove sonorità, riverberate λειτουργικως in trilli, in scampanellii prolungati, clangori di cembali, crosciare di mistici sistri: Hit‘ōrerī, hit‘ōrerī, / kī bā ’ōrēk: qūmī, ’ōrī! / ‘ūrī, ‘ūrī! šīr dabbērī... Echi non ignoti alla moderna poesia ebraica, fino ad Alterman, e oltre.

«Oh! con vigore»

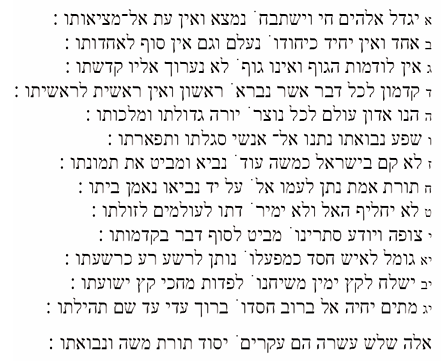

’Annà’! bekoaḥ [1]

Oh! con vigore di destra possente

tu i vincoli schianta -

Il canto accogli di tua gente, o tremendo

tu affinaci, esaltaci -

O tu grande! se in te solo cercan l’uno

come pupilla serbali -

E affinali benedicili compassionali

e l’eterna tua giustizia li sostenga -

Eroe santo, per l’immensa tua bontà

sii guida della tua comunità -

Unico, altero[2]: guarda la tua gente

che l’essere tuo santo tiene a mente -

Il grido cogli, ascolta il nostro pianto

tu, che i segreti sai.

[1] Quantunque la tradizionale attribuzione al dottore tannaita Nehunyà ben ha-Qanà (sec. II d. C.) debba essere ritenuta, nella migliore delle ipotesi, poco plausibile, e valida in definitiva solamente come generico indizio della diffusa considerazione che da sempre circonda il componimento, ’Annà’! bekoaḥ – noto anche come Orazione dei 42 nomi [divini] – è certamente un rhythmus deprecatorio d’origine assai remota: evidenze for mali e linguistiche, pur tenendo conto del processo di stilizza zione congenito all’uso letterario di una Hochsprache irrimediabilmente artificiata, parrebbero suggerirne una datazione tardoantica o altomedioevale. Il testo, memore dei modelli biblici (salmici, principalmente), assume con naturalezza le gesture preziose di una sorta di prosa rimata, o almeno variamente armonizzata per frequenti omeoteleutìe (ne provvediamo di seguito un breve saggio, fornendo in traslitterazione l’incipit dell’eucologia [stichi 1-3]: ’Annā’ | bᵉkòᵃḥ ġᵉdŭllat yᵉmīnèkā | tattīr ṣᵉrūrā. || Qabbēl rinnat ‘ammèkā | śaġbēnū tahᵃrēnū nōrā’. || Nā’ ġibbōr | dōršē yīḥūdèkā | kᵉbābat šᵒmrēm. || [...]).

[2] Ġē’è, alla lettera «superbo», «fiero»: come si addice all’unico (yāḥīd), appartato nell’alta solitudine (yᵉḥīdūt) della sua natura. Quidquid est, unum est, immenso lumine solus (Commo diano).

«Amico, affrettati»

Lekà dōdì[1]

Amico, affrettati incontro alla sposa –

volgiamoci ad accogliere Sabbàt.

Zelo e memoria[2] con un motto solo

ci fece intendere il dio ch’è l’uno, il solo:

è l’uno Adonài, ed uno il nome suo

per lode, per onore e rinomanza.

Amico, affrettati incontro alla sposa –

volgiamoci ad accogliere Sabbàt.

Ad incontrare la Sabbàt venite

ch’ella è fontana di benedizione

unta al principio della creazione

e compimento dell’idea gloriosa.

Amico, affrettati incontro alla sposa –

volgiamoci ad accogliere Sabbàt.

Santuario regio, metropoli regina

lèvati[3], sorgi di mezzo alla rovina

più non giacere in valle di pianto:

clemente egli è; la destra sua, pietosa.

Amico, affrettati incontro alla sposa –

volgiamoci ad accogliere Sabbàt.

Via, sorgi! scuotiti la polvere di dosso

mio popolo, e vestiti di tutto il tuo splendore:

per il figlio d’Isài, nel profondo del cuore

da Betlèem[4] sento prossima riscossa.

Amico, affrettati incontro alla sposa –

volgiamoci ad accogliere Sabbàt.

Risvegliati, risvegliati oramai

Risvegliati, risvegliati oramai

e sorgi, si fa giorno già, gioisci!

Su, desta, via! su, desta intona inni

la gloria di Adonài ti si palesa.

Amico, affrettati incontro alla sposa –

volgiamoci ad accogliere Sabbàt.

Non vergognarti, via, non ti avvilire[5]:

perché ora abbatterti? e perché intristire?

in te ha rifugio il mio popolo provato

e la città risorgerà dal suo sfacelo.

Amico, affrettati incontro alla sposa –

volgiamoci ad accogliere Sabbàt.

Avrai in pugno i tuoi devastatori

spacciati tutti i tuoi persecutori

a te il tuo dio verrà con desiderio

al modo dello sposo alla sua sposa[6].

Amico, affrettati incontro alla sposa –

volgiamoci ad accogliere Sabbàt.

A mezzogiorno e a tramontana crescerai[7]

e renderai onore ad Adonài:

mercé di un uomo, figlio di Fares[8]

esulteremo in gioia festosa.

Amico, affrettati incontro alla sposa –

volgiamoci ad accogliere Sabbàt.

Ma vieni in pace tu, nuziale rosa[9]

del tuo signore; ed ilare, gioiosa

tra i credenti del popolo che hai scelto

vieni, o sposa! vieni, o sposa[10]!

Amico, affrettati incontro alla sposa –

volgiamoci ad accogliere Sabbàt.

[Tra i credenti del popolo che hai scelto

vieni, o sposa! oh tu, Sabbàt regina[11]!]

NOTE

[1] Celeberrimo piyyùṭ – probabilmente l’ultimo, in ordine di tempo, ad essere accolto nell’ufficiatura sinagogale – dovuto all’innografo e cabbalista di cerchia cordoveriana Šᵉlomò ha Lewì al-Qabis (Salonicco ca. 1500-Safèd 1580), il cui nome appare denunciato in acrostico. I versi, anisosillabici (in prevalenza ottonari e decasillabi), sono organizzati in unità strofiche secondo lo schema aa, bbba, ccca, ddda ecc.: alla stregua, in sostanza, di tante muwaššahàt araboispaniche – o, ad esse analoghe, delle provenzali coblas singulars –; nel canto liturgico, il distico d’esordio viene inoltre ritornellato alla conclusione di ogni strofa. Occorrerà appena ricordare – paragrafo minore, e nondimeno rappresentativo, dell’assai più ampia vicenda d’inculturazione di retoriche dell’ebraismo seriore nella civiltà letteraria europea – il riflesso esercitato, direttamente o meno, dal l’inno alcabeziano sui lirici romantici: il Romanzero heiniano ne fa esplicita menzione (in Prinzessin Sabbath), mentre la più famosa tra le Hebrew Melodies del Byron, She Walks in Beauty, lo presuppone come ipotesto «melico» (cfr. F. BURWICK– P. DOUGLASS [edd.], A Selection of Hebrew Melodies [...] by Isaac Nathan and Lord Byron, University of Alabama Press, Tuscaloosa, 1988) e tramite al più lontano spunto germinale di Ct 4, 8.

[1] Rispettivamente šamōr, alla lettera «bada», «osserva», e zakōr, «ricorda»: allusione alle due varianti formulari del comandamento sabbatico, conforme a Es 20, 8 e alla replica di Deut 5, 12, ma riportate in ordine inverso (significativamente, secondo il Sefer ha-Bahīr, il primo dei due enunciati afferirebbe al principio psichico femminile, il secondo a quello maschile).

[2] Rispettivamente šamōr, alla lettera «bada», «osserva», e zakōr, «ricorda»: allusione alle due varianti formulari del comandamento sabbatico, conforme a Es 20, 8 e alla replica di Deut 5, 12, ma riportate in ordine inverso (significativamente, secondo il Sefer ha-Bahīr, il primo dei due enunciati afferirebbe al principio psichico femminile, il secondo a quello maschile).

[3] Betlemme – Bēt ha-lèḥӗm «casa del pane» (ove l’arabo legge piuttosto Bayt [al-]lahm «casa della carne») – di Efrata, culla della dinastia davidica; nel testo, Bēt ha-làḥmī «casa del mio pane» o «del mio ristoro». Ma alla luce delle aspettative apocalittiche evocate non sarà inopportuno rilevare la possibilità di una lettura – consapevolmente – equivoca, vampa di qumraniche «Regole della Guerra» distante ma in grado ancora di carbonizzare l’umile seppur salvifico lèḥӗm in ardente, escatologico lāhèm «battaglia».

[4] Is 54, 4.

[5] Is 62, 5.

[6] Is 54, 3.

[7] O Perez, capostipite del lignaggio messianico in base alla genealogia di Rut 4, 18-22.

[8] Metafora d’ispirazione ‘antiquaria’, allusiva al costume di coronare lo sposo durante la cerimonia nuziale con una ghirlanda di mirto o, appunto, di rose (cfr. Mišnà Sotà 9, 14, Toseftà 15, 8 ecc.). Il testo reca, letteralmente, ‘atéret «serto».

[9] Cfr. Ct. 4, 8.

[10] L’embolismo al componimento – una kharğa che non deroga menomamente alla sublime letterarietà della lingua liturgica – si concreta in questo ultimo distico, spurio ma, come ogni κλῆσις, per nulla superfluo, e anzi di singolare coerenza poetica, oltre che religiosa: invocata per l’ultima volta con l’appellativo che le conviene, la Sabbàt riverbera un’aura di rinnovata regalità sul popolo in attesa, pronto a partecipare di una metamorfosi (o, in ultima analisi, di una ‘fuga dal mondo’, pudica quanto quella di Melusina) associata sì allo Herzeweh, alla pena, al ricordo ravvivato nel momento in cui, secondo le parole della Sachs, trinkt unser Blut Erinnerung / in einer Landschaft, / die schon da gewesen, / und in der schlummerleichten Vorgeburt / der Seele («il nostro sangue beve memoria / in un paese / che è già stato / e nel sopore prenatale / dell’anima» [tr. it. di I. Porena]) –, ma anche al liberatore presagio di non «impietrate resurrezioni».

[11] L’embolismo al componimento – una kharğa che non deroga menomamente alla sublime letterarietà della lingua liturgica – si concreta in questo ultimo distico, spurio ma, come ogni κλῆσις, per nulla superfluo, e anzi di singolare coerenza poetica, oltre che religiosa: invocata per l’ultima volta con l’appellativo che le conviene, la Sabbàt riverbera un’aura di rinnovata regalità sul popolo in attesa, pronto a partecipare di una metamorfosi (o, in ultima analisi, di una ‘fuga dal mondo’, pudica quanto quella di Melusina) associata sì allo Herzeweh, alla pena, al ricordo ravvivato nel momento in cui, secondo le parole della Sachs, trinkt unser Blut Erinnerung / in einer Landschaft, / die schon da gewesen, / und in der schlummerleichten Vorgeburt / der Seele («il nostro sangue beve memoria / in un paese / che è già stato / e nel sopore prenatale / dell’anima» [tr. it. di I. Porena]) –, ma anche al liberatore presagio di non «impietrate resurrezioni».

«Yā, signore»

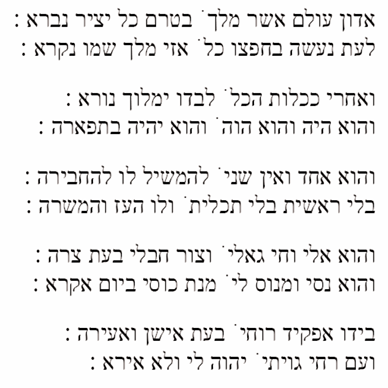

Yā ribbòn [i]

Yā[ii], signore dei mondi[iii] sempiterno

Yā[ii], signore dei mondi[iii] sempiterno

sei tu: sei il re, il re dei re

del tuo potere i prodigi, le imprese[iv]

è bello a te dinanzi proclamare.

Yā, signore dei mondi sempiterno

sei tu: sei il re, il re dei re.

Lodi intesso al mattino ed alla sera

per te, il dio santo che formò ogni vita:

santi custodi[v] e figli dell’uomo

nei campi animali, volatili in cielo.

Yā, signore dei mondi sempiterno

sei tu: sei il re, il re dei re.

Magnifiche le imprese tue, gagliarde:

abbatti i superbi, i torti raddrizzi

no, non se l’uomo mille anni vivesse

la tua grandezza potrebbe misurare.

Yā, signore dei mondi sempiterno

sei tu: sei il re, il re dei re.

Dio cui spettano gloria ed onore

scampa me misero a fauci leonine[vi]

e veglia sulla gente tua in esilio

la gente che hai distinto fra le nazioni tutte.

Yā, signore dei mondi sempiterno

sei tu: sei il re, il re dei re.

Al tempio, e al «santo dei santi» ritorna

ove spiriti ed anime si adunano

e canti e preghiere si intonino

per Yiruslèm, città radiosa[vii].

Yā, signore dei mondi sempiterno

sei tu: sei il re, il re dei re.

[i] Lauda acrostica composta in dialetto giudeoaramaico letterario da Yiśra’èl ben Mošè al-Najara o, giusta la trascrizione ebraica, Naġerà (Damasco 1555-Gaza 1625), articolata strofica mente in maniera pressoché analoga al precedente carme (schema: aaaa, bbba, ccca ecc.), da cui si differenzia soltanto per la carenza di un refrain strutturalmente autonomo, reimpiegando a tale scopo il distico iniziale della prima stanza.

[ii] Yā (Yh, Yhw, Yhh, Iαου, Iαω) è forma ridotta, nota pure da fonti extrascritturali, del nome ineffabile (šēm hamᵉpŏràš) YHWH– il «Tetragrammaton» –, proprio del dio ereditario di Yiśra’èl.

[iii] Plurale enfatico – cfr. l’aramaismo coranico rabbu ’l-‘ālamīn, speculare al nostro rĭbbōn [‘ālām we-] ‘ālemayya’– di ‘ālaām, ebr. ‘ōlām «eternità» (LXX αἰών / Vulg. saeculum), poi – almeno dai secc. I/II d. C. – «mondo», largamente diffuso nel l’intera area linguistica del semitico nordoccidentale (cfr. E. JENNI– C. WESTERMANN, Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, s. v. ‘ōlām). Nessuna anticipazione ‘bruniana’, dunque: i «mondi» sono da intendersi come «le creature», o meglio «le fasi», i momenti successivi dell’opera della creazione.

[iv] Alla lettera – e metonimicamente – ‘ōbad «fatiche», «opere» (cfr. aram. bibl. ‘ăbīdā, ebr. ‘ăbād, ‘ăbŏdā).

[v] Ovvero le «sante scolte» angeliche, i «vigili» (‘yīryīn) ministri del servizio divino.

[vi] Cfr. Am 3,12.

[vii] L’apposizione qartā’ di-šŭprayyā’ (lett. «città di bellezza») pare qui integrare quasi in forma di glossa il significato del toponimo Yīrušlēm (ebr. Yĕrūšālaĭm ovvero [plena scriptione] Yĕrūšālayīm, interpretato come «fondazione prospera» o «perfetta»).

«La rocca onde alimento»

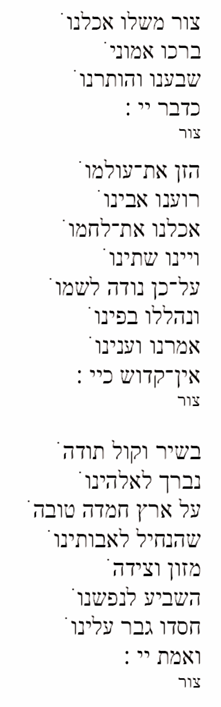

Ṣur mišelò ’akalnu [i]

La rocca onde alimento[ii] ricevemmo

La rocca onde alimento[ii] ricevemmo

benedite, voi credenti -

già sazi, ancora ne avanza

conforme alla parola di Adonài[iii].

Altore del mondo ch’è suo

egli è che ci pasce, ci è padre

del suo pane ci sfamammo

e del vino suo bevemmo

per questo il suo nome onoriamo

e con le nostre labbra celebriamolo

diciamo e ripetiamo:

santo non v’ha come Adonài.

La rocca onde alimento ricevemmo

benedite, voi credenti -

già sazi, ancora ne avanza

conforme alla parola di Adonài.

Col canto, con voce di omaggio

iddio nostro benediciamo

per la buona, per l’ottima terra

che ai nostri padri donò

per le scorte e le vivande

di che le nostre vite saziò:

per noi grande è il suo favore

e invero è Adonài.

La rocca onde alimento ricevemmo

benedite, voi credenti

già sazi, ancora ne avanza

conforme alla parola di Adonài.

Misericorde, poi che sei benigno

Misericorde, poi che sei benigno

con la gente ch’è tua, nostra rocca

per Siòn, di tua gloria dimora

sacrario del nostro splendore

il figlio di David, tuo schiavo

qui giunga e ci redima:

per noi spirabile soffio

è l’unto di Adonài.

La rocca onde alimento ricevemmo

benedite, voi credenti

già sazi, ancora ne avanza

conforme alla parola di Adonài.

Si riedifichi il santuario

la città di Siòn si ripopoli

e là un canto novello canteremo

e negli inni esulteremo:

il clemente, il venerato

sia benedetto e sia esaltato

sulla coppa di vino ricolma[iv]

per la benedizione di Adonài.

La rocca onde alimento ricevemmo

benedite, voi credenti

già sazi, ancora ne avanza

conforme alla parola di Adonài.

NOTE

[i] Adespota eulogia poetica (schema: abab [ref.] cacacaab dadadaab ecc.) risalente al sec. XVI e tradizionalmente prelusi va al rito della birekàt ha-mazòn, l’azione di grazie con la quale si conclude il primo pasto sabbatico (ossia la cena del venerdì sera). Tra le zemīròt più popolari, Sur mišelò viene spesso ancora cantata per antica costumanza dai commensali sull’aria di una preesistente melodia profana, La rosa enflorece, il cui originario testo ladino – un alquanto convenzionale lamento d’amore, ordito di bilbilícos (usignoli) e di roridi bocci che fan già mostra di sé en el mes de mars: i clichés usuali, insomma, all’erotica del Levante arabopersiano – può ben rappresentare il melanconico discanto, ironicamente impostato sul tema del «già e non ancora» (o meglio, in accordo con la ‘nostalgia del futuro’ espressa nel vagheggiamento dello ‘ōlàm ha-ba’à, il «mondo a venire»), alla nuziale letizia del giorno consacrato.

[ii] Alla lettera: «da cui ci siamo nutriti». Dimensione immaginaria, quella sullo sfondo della quale si leva la rocca (ṣur) che «ne sustenta et governa», storicamente contestualizzata, al di là delle ovvie ascendenze bibliche, per il diffuso richiamo a istituti– la ṣᵉdāqà «beneficenza», ovvero lo ši‘bùd «vassallaggio» – soltanto in parte riconducibili ai modelli culturali sottesi ai benedicite delle Scritture.

[iii] Qᵉrē perpetuum: il testo reca YY, vocalizzato YᵉYā (quasi YHWH Yā), scrizione allusiva ritenuta anch’essa impronunciabile, al pari del divinum nomen direttamente compendiato, e perciò allo stesso modo letta – eufemisticamente – ’Adōnày «Signore».

[iv] È il calice del qiddùš, simbolico atto di «consacrazione» del vino, bevanda che «allieta il cuore dell’uomo» (Sal 104, 15): propiziazione di festività e di allegrezza sabbatica.

«Questa giornata»

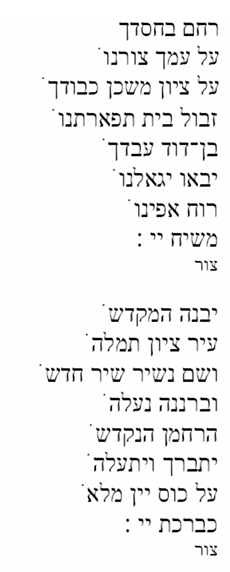

Yōm ze le-Yiśra’èl[i]

Questa giornata – per Yisraèl luce e letizia –

Questa giornata – per Yisraèl luce e letizia –

sabbàt di pace[ii].

Impartisti i precetti

ai piedi del Sinài –

ché la sabbàt, le feste

osservasse ogni età

imbandendo

pietanze e vivande –

sabbàt di pace.

Questa giornata – per Yisraèl luce e letizia –

sabbàt di pace.

Tu gioia dei cuori

per il popolo affranto

tu per gli spiriti mesti

anima nuova[iii]

che a chi vive in duolo

non lasci affanno –

sabbàt di pace.

Questa giornata – per Yisraèl luce e letizia –

sabbàt di pace.

Tu l’hai santificato e benedetto

tra tutti i giorndei sei in che concludesti

l’opera dei mondi –

gli afflitti in esso trovano

quiete e riposo –

sabbàt di pace. –

Questa giornata – per Yisraèl luce e letizia –

sabbàt di pace.

Un veto alle opere

Un veto alle opere

ci hai imposto, tremendo[iv] –

maestà regale attingo

quando osservo sabbàt –

in sacrificio al terrore

reco offerta fragrante[v] –

sabbàt di pace.

Questa giornata – per Yisraèl luce e letizia –

sabbàt di pace.

Rinnova il nostro santuario

rammenta chi è desolata

la tua benignità, nostra salvezza

concedi a chi è prostrata[vi]

assisa di sabbàt

tra canti e laude –

sabbàt di pace.

Questa giornata – per Yisraèl luce e letizia –

sabbàt di pace.

NOTE

[i] Inno acrostico (composto secondo lo schema aa [ref.] bcbccaa dedeeaa ecc.) indicante la paternità di Yiṣḥàq Lurìa il Tedesco (ha-’Aškenazi), detto altrimenti ha-’Arì «il Leone», ovvero ha-’Arì ha-qodeš «il santo Leone» (Gerusalemme 1534 Safèd 1572), teologo e ‘riformatore’ della dottrina cabbalistica.

[ii] Šabbàt mᵉnūḥà («sabato di tranquillità», «sabato sereno») nel testo. Lieve libertà metafrastica, fondata sulla sostanziale cor rispondenza fra i termini – evocata pure nello scambievole augurio usuale durante la festività, šabbàt šālòm, che ne sintetizza natura e significato – e autorizzata peraltro da una piena concordia esegetica, dai midrašìm più antichi («Che cosa è stato creato in questo giorno dopo che cessò [l’opera della creazione]? Tranquillità, serenità e pace [šālòm], riposo»; Berešit Rabbà X 9) ai commentatori medioevali («Dopo i sei giorni [della creazione] che cosa mancava al mondo? La mᵉnūḥà. Venne šabbàt, venne la mᵉnūḥà e il mondo fu completo [šālèm]»; Rašì di Troyes, Megillà 9a).

[iii] Letteralmente: nešāmà yeterà, l’«anima addizionale» o «secondaria» che, associata all’anima «naturale» o «primaria» esclusivamente nel giorno di sabato, offre ad ogni israelita l’occasione di pregustare la gioiosa serenità (menūḥà) dell’era messianica prendendo parte alla celebrazione delle ‘nozze’ tra l’immanenza e la trascendenza divine (cfr. Sefer ha-Zohar, Terumà 135b: «E quando giunge šabbàt la presenza [šᵉkīnà] si trova perfettamente unita a lui [...] e il santo sovrano la corona con molte corone; e tutti i severi principati e le potestà giudicanti si allontanano da lei [...] ed essa è qui sulla terra, coronata dal popolo santo, e tutti quanti ad esso appartengono vengono dotati di nuove anime»).

[iv] Nōrà’«tremendo», «terribile»: epiteto ‘numinoso’ par excellence, al pari del successivo mōrà «terrore», «spavento». Apostrofi funzionali alla ‘neutralizzazione’ dell’aspetto irascibile della divinità «impaziente», il microprosopo o «volto contratto» (ze‘èr ’anpīn) di dio, secondo la terminologia luriana (e zoharica).

[v] Una «offerta di vario profumo» (minḥà merqāḥà), letteralmente: il kuphi spirituale della «pura orazione». Contaminazione di topoi canonici – e non solo, forse: si ricordino, oltre alla prosopopea della sophia / ḥokmà di Sir 24, 15, gli aròmata poikìla dell’innologia tardoorfica – arbitrata in base al modello ‘tipico’ di Es 29, 41 (l’«olocausto di grato odore» per Adonài).

[vi] Ne‘ĕṣèbet «la prostrata», come pure neḥĕrèbet «la desolata» (cfr. supra), sono appellativi acconci a designare tanto Gerusalemme – e, per traslato, la stessa kᵉlàl Yiśra’èl – ‘vedova’ di YHWH, sulla scorta della tropologia di Is 54, quanto la Rahèl «celeste», misticamente intesa quale «sembiante» (parṣùf) della šekīnà prossima a ‘ritornare in patria’ dopo l’esilio patito.

«Che sia magnificato»

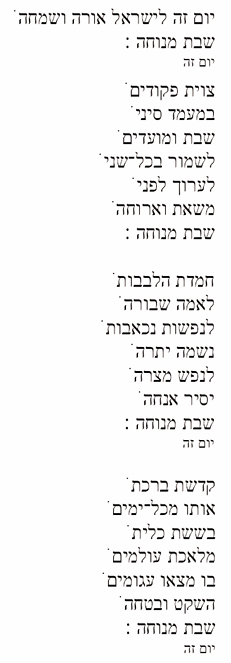

Yīġedàl [i]

1. Che sia magnificato iddio vivo, e celebrato: in sé consiste, né si addice tempo all’esser suo.

2. È uno, e non è alcuno che sia, com’egli è, uno: inconoscibile, infinito nel suo esser uno.

3. Corporea forma non ha, né corpo alcuno: e senza pari è l’essere suo santo.

4. Di ogni sostanza creata più antico: il primo, senza inizio al suo principio.

5. Ecco il signore di ogni vita eterno: si sappia che egli è grande, ed è sovrano.

6. Egli ha largito vena del suo verbo agli uomini che ha scelto, che ha gratificato.

7. Come Mosè più non sorse in Yisraèl un profeta che guardasse al suo cospetto.

8. Dottrina vera ha il dio concesso alla sua gente per mano del profeta cui il popolo ha affidato.

9. Dio che non varia, né patisce mutamento eterna la sua legge ci ha donato.

10. Indaga e ben conosce ogni segreto al fine guarda di ogni cosa dal principio.

11. Remunera benigno all’uomo le sue opere: accorda all’empio il male che ha compiuto.

12. Al termine dei giorni ci manderà l’eletto per redimere chi attende il suo riscatto.

13. I morti fa rivivere per grazia grande iddio: della sua gloria il nome sia in eterno benedetto.

[Ecco, son questi i tredici pilastri fondamento della legge di Mosè e del suo mandato.]

[i] Spesso utilizzato presso le comunità di rito sefardita (e italiano) a guisa di inno conclusivo della liturgia sabbatica serale, lo Yīġᵉdàl monorimo parafrasa sinteticamente i tredici «fondamenti» (‘iqqārìm) o «principi» del credo giudaico – così come formulati per la prima volta da Mošè Maimonide in base a Es 34, 5-7 nel suo commentario mišnaico in lingua araba Kitàb al-Sirağ alla sezione Sanhedrin 10.1 – in tredici versi, ciascuno dei quali costituito da due emistichi decasillabici cadenzati a riprodurre la sequenza del doppio pentametro giambico; un verso ulteriore, riportato in traduzione tra parentesi quadre, viene aggiunto in chiusa di componimento nel siddùr sefardita. Yīgᵉdàl, noto secondo afferma S. D. Luzzatto – sin dal 1404 e attribuito a un poeta romano del sec. XIV, Dani’èl ben Yehudà Giudice (haDayyàn), è forse il più fortunato tra i carmina de regula fidei ebraici a struttura ritmica fissa.

«Signore eterno»

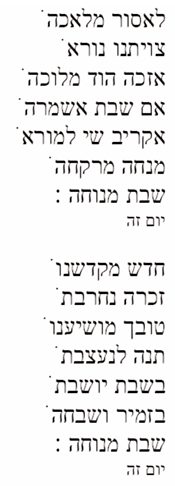

’Adòn ‘ōlàm [i]

Signore eterno, che già regnava

anzi che fosse plasmata ogni forma –

quando tutto fu fatto, e ne fu compiaciuto,

allora il nome suo fu proclamato: il re.

E sola, poi che tutto sarà compiuto,

regnerà la tremenda sua maestà –

ché egli era, ed è tuttora

e nella gloria ancora sarà.

Ed uno egli è, e non v’è un altro

che a lui si affronti, che a lui si agguagli –

senza principio, senza fine alcuna

e sue la forza e la potenza sono.

Ed egli è per me iddio, la salvezza mia vivace

e mia rocca sicura in tempo di travaglio –

ed egli mi è vessillo, mi è rifugio

bevanda del mio calice quando ne chiederò.

In mano sua rimetto la mia vita[ii]

nel tempo del riposo e del risveglio –

e insieme con la vita, questo corpo:

Adonài è mio[iii], e non avrò timore[iv].

[i] Composto in tetrametri giambici assonanzati per omeoteleuti e ascritto talora a Šᵉlomò ben Yᵉhudà ibn Gabiròl, l’Avencebrol – o Avicebron– degli scolastici (Málaga ca. 1020-Valencia ca. 1069), è senz’altro uno dei piyyūtìm più meritamente famosi, tanto in ragione della purezza della lingua quanto della concisa eleganza e solennità del dettato. La liturgia e la devozione personale vi fanno ricorso in varie occasioni: nel rito spagnolo (e italiano) viene cantato dall’intera congregazione alla conclusione di šabbàt– prassi documentata già nella celebre stampa romana del Mahazòr sonciniano (fine sec. XV) – o delle ufficiature festive mattutine, mentre in quello tedesco vale spesso quale preghiera di commiato al termine del culto serale; come Yigᵉdàl, inoltre, anche ’Adòn ‘ōlàm è intonato alla vigilia del «giorno dell’espia zione» o kippùr, mentre viene ordinariamente cantillato in altre più private circostanze (indossando i tefillìm «filatteri», dopo la recitazione dell’ultimo šemà‘ quotidiano, ecc.). Il testo allestito per la presente edizione riproduce la versione strictior dell’inno in uso presso le sinagoghe aškenazite, che omette il tetrastichon embolismico successivo alla terza stanza.

[ii] Cfr. Sl 31, 6. Rūhī lett. «[il] mio spirito», «[la] mia anima», da intendersi tuttavia nel senso di «soffio vitale», mero principium animationis, senza ulteriori implicazioni aristoteliche.

[iii] Alla lettera, ’Adōnày [qᵉrē per il «Tetragrammaton» nel testo] lr: solenne dichiarazione attestante la reciprocità di un possesso già vantato nella Torà da uno Yā qannà’«geloso» della sua sposa, Yiśra’èl, cui allo stesso modo YHWH ‘appartiene’ come retaggio eterno.

[iv] Una pia consuetudine vuole che lo ’Adòn ‘ōlàm, cantico del l’inizio e della fine, venga salmodiato al capezzale del moribondo, cui i superstiti in tal modo sussurrano (ma facendo appello al cuore assai più che all’intelletto) il loro àpiti ìleos: viatico e vicaria professione di fede a un tempo, preghiera e poesia nell’ora risolutiva congiunte, così come lo Spirito e la Musa – ché ambas palabras son sinónimas (J. L. Borges) – condividono di buon grado il medesimo altare.

¬ top of page