« indietro

I Sistemi Artificiali Adattivi e l’opera di Fernando Pessoa: possibili applicazioni a fini ecdotici e critici

di Simone Celani

“Sapienza” Università di Roma, simone.celani@uniroma1.it

Abstract:

The work of Fernando Pessoa contains philologists and critics enigmas that traditional instruments have not always been able to solve. The paper describes some experiments carried out with the help of Artificial Adaptive Systems (AAS) in order to obtain a concise mapping of complex genetic relationships among the documents kept in the Fund Pessoa. The results provide valuable clues in the field of textual and literary criticism, underlining the effectiveness of integration between tools of the digital humanities, philology and literary studies.

Personalidade supõe complexidade. Não há personalidade simples?

Fernando Pessoa [1]

Esistono problemi intrinsecamente complessi, che le comuni capacità umane non sono sempre in grado di affrontare, ma solo di intuire. Questioni che vanno oltre le possibilità delle metodologie tradizionali, che ne forzano i limiti e richiedono necessariamente nuove soluzioni e nuovi mezzi. L’opera del poeta portoghese Fernando Pessoa (1888-1935) rappresenta un buon esempio di tali problematiche. Sebbene si tratti di un’opera in buona parte inedita alla morte dell’autore e composta in molti casi da frammenti di opere incomplete, è comunque possibile intuire, sia attraverso dati interni che dalle numerose testimonianze lasciateci dall’autore, che essa possiede un’ampia e articolata struttura di base.

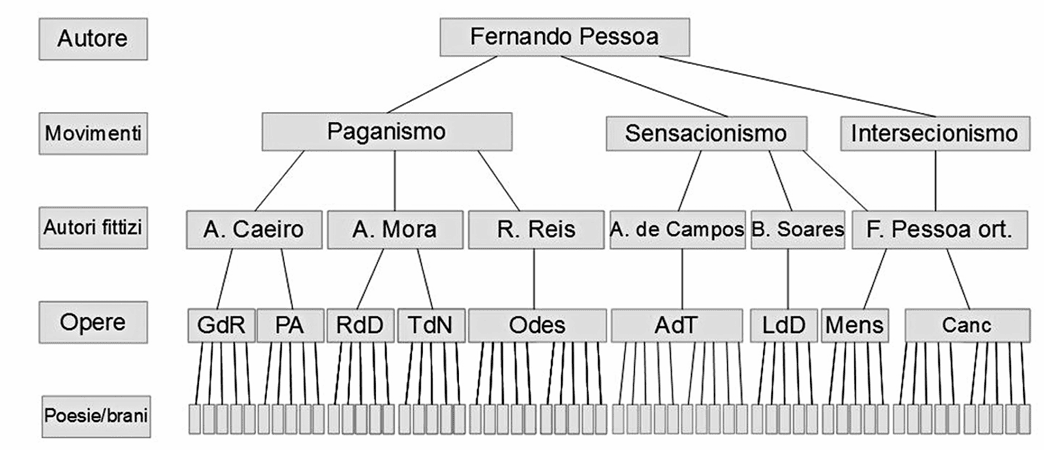

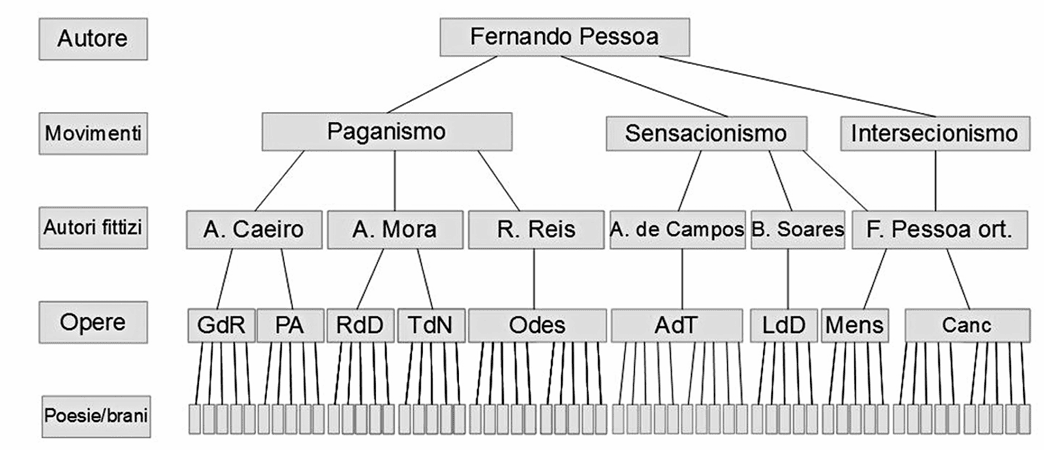

Il grafico allegato (fig. 1) [2] fornisce un esempio sche matico di tale struttura, che si organizza almeno su cinque diversi livelli: autore, movimenti o scuole, autori fittizi (che a loro volta comprendono l’ortonimo, gli eteronimi, i semi-eteronimi e le personalità letterarie [3]), opere (nel senso di libri o raccolte) e infine singoli testi. Nel grafico, sono inseriti alcuni esempi dei diversi livelli: l’autore reale è sempre, ovviamente, il Fernando Pessoa storico; i movimenti o scuole sono i diversi gruppi, filoni o avanguardie che Pessoa ha inventato, come p.e. il Paulismo, l’Intersezionismo, il Sensazionismo, che sono avanguardie letterarie, oppure il Paganismo, che è un movimento filosofico-religioso; a questi movimenti aderiscono gli autori fittizi creati da Pessoa; ogni autore fittizio è poi autore di una o più opere o raccolte (compiute o incompiute), formate infine da singoli testi (poesie, racconti, saggi, etc.). Per fare degli esempi, Passagem das horas è una poesia (incompleta) appartenente all’opera Arco de Triunfo scritta dall’eteronimo Álvaro de Campos, aderente al movimento del Sensazionismo; oppure, Chuva oblíqua è una poesia inserita nella raccolta Cancioneiro, quest'ultima scritta (o meglio, progettata e parzialmente scritta) da Fernando Pessoa ortonimo e appartenente all’avanguardia dell’Intersezionismo. Il tutto, chiaramente, in realtà creato dal Fernando Pessoa storico.

Fig. 1. Esemplificazione parziale della struttura soggiacente all’opera di Fernando Pessoa.

Fig. 1. Esemplificazione parziale della struttura soggiacente all’opera di Fernando Pessoa.

Se non bastasse già la complessità di tale struttura, la tendenza di Pessoa ad una scrittura tanto logorroica quanto caotica, in cui frammenti appartenenti ai più disparati progetti si sovrappongono costantemente, implica un’ulteriore predisposizione all’entropia, che si frappone antiteticamente allo schema di base complessivo, che vorrebbe essere invece unitario e onnicomprensivo. Nulla come le parole dello stesso Pessoa possono esemplificare efficacemente il processo creativo che è alla base della sua opera:

Tenho a alma num estado de rapidez ideativa tão intenso que preciso fazer da minha atenção um caderno de apontamentos, e, ainda assim, tantas são as folhas que tenho a encher, que algumas se perdem, por elas serem tantas, e outras se não podem ler depois, por com mais que muita pressa escritas. As ideias que perco causam-me uma tortura imen sa, sobrevivem-se nessa tortura, escuramente outras. V. dificilmente imaginará que Rua do Arsenal em matéria de movimento, tem sido a minha pobre cabeça. Versos ingleses, portugueses, raciocínios, temas, projectos, fragmentos de coisas que não sei o que são, cartas que não sei como começam ou acabam, relâmpagos de críticas, murmúrios de metafísicas... Toda uma literatura, meu caro Mário, que vai da bruma – para a bruma – pela bruma... [4]

L’effetto di una simile impostazione trova corrispondenza materiale nell’ampio coacervo denominato Fondo Pessoa (Espólio Pessoa), conservato presso la Biblioteca Nazionale di Lisbona (con la segnatura E3 dell’Arquivo de Cultura Portuguesa Contempora nea, parzialmente consultabile all’indirizzo http://purl. pt/1000/1/) [5]. Si tratta di un archivio contenente quasi trentamila documenti, di cui si è persa ogni traccia di ordinamento iniziale e che presentano caratteristiche che ne rendono estremamente difficile l’interpretazione e la sistemazione.

Lo stato di incompiutezza e precarietà in cui si trovano i suoi originali sembra confermare questa visione quasi confusa («brumosa» appunto), questo ribollire continuo di idee cui Pessoa fa così efficacemente riferimento nella sua corrispondenza. E la metafora che egli inscena per rappresentare la sua multiforme creatività va in effetti presa alla lettera. I supporti usati sono spesso di infima qualità, in gran parte riciclati da altri usi, ritagliati, adoperati più volte. Gli strumenti grafici presentano un carattere di pura occasionalità, con forte preponderanza d’uso del lapis. Più volte, inoltre, lo stesso foglio è utilizzato per ospitare frammenti appartenenti anche ad opere diversissime, dalla poesia, al racconto, al saggio di tema filosofico, politico, economico, etc. Tutto è attorniato da una forte patina di continua progettualità, come se si trattasse di un costante work in progress destinato programmaticamente a non concludersi mai. Quasi nulla possiede una struttura definita e definitiva, ma ogni opera sembra permeabile alle altre, con costanti scambi di materiali e tematiche trasversali che uniscono anche testi apparentemente molto diversi.

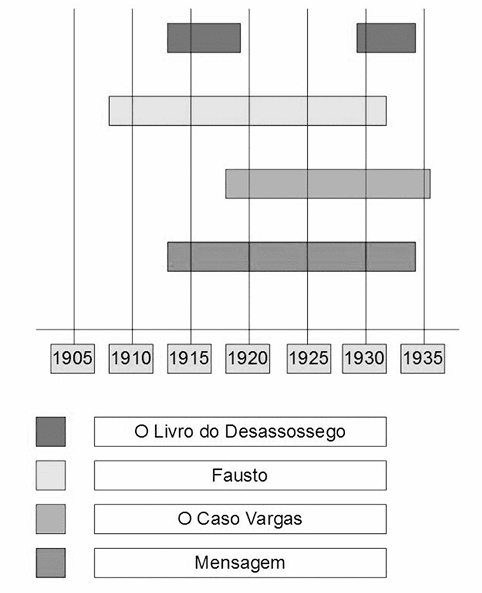

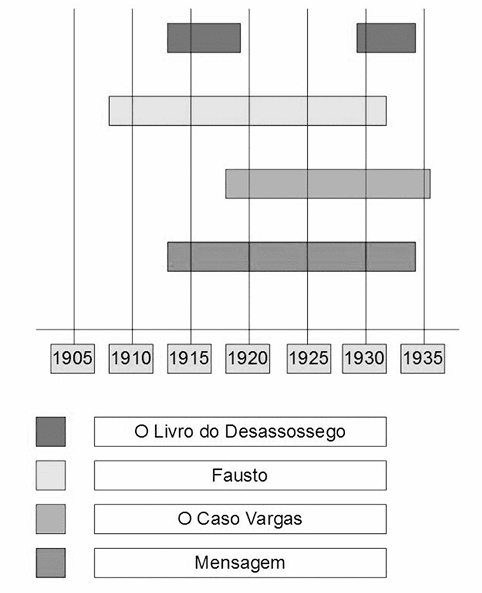

Pessoa usava infatti scrivere contemporaneamente diverse opere, alcune delle quali possiedono una proiezione diacronica alquanto ampia, che può raggiungere anche i dieci, se non i venti anni (fig. 2). Un esempio è rappresentato dal Livro do Desassossego, i cui frammenti vengono prodotti, anche se non con totale continuità, in un periodo che va dal 1913 al 1934. Ma molte altre opere hanno cronologie simili: si pensi ad esempio al dramma Fausto (1908-1934), al poliziesco O Caso Vargas (1923 ca.-1935), alla raccolta poetica Mensagem (1913-1934). Ciò permise, in diversi casi, un’oscillazione di alcuni brani tra un’opera e l’altra, oppure un uso concomitante di idee e temi comuni, in una serie di connessioni geneticamente e criticamente rilevanti.

Fig. 2. Esempio di sovrapposizione tra le cronologie di scrittura di diverse opere di Fernando Pessoa.

Fig. 2. Esempio di sovrapposizione tra le cronologie di scrittura di diverse opere di Fernando Pessoa.

In sintesi, ogni parte del Fondo Pessoa è intima mente connessa alle altre, anche a quelle material mente più distanti secondo l’ordinamento attuale, il quale è frutto di un lungo processo d’inventario non particolarmente oculato, che ha confuso le carte e gli indizi relativi all’ordinamento originario, ma è comunque anche conseguenza di una struttura primigenia o implicita che non ha nulla di lineare e quindi di ordinabile secondo coordinate semplici.

Quando, circa quindici anni fa, ho iniziato ad avvicinarmi alla complessità del Fondo, gli unici strumenti che avevo a disposizione erano una serie di bobine di microfilm, un computer con installato un software per creare un database e gli strumenti metodologici forniti dalla filologia d’autore. Riuscii a ottenere una prima rappresentazione generale della questione, intuendo, però, che erano necessari un nuovo approccio e nuovi strumenti per affrontare la questione in maniera più completa ed efficace.

Una possibile via alla risoluzione delle problemati che descritte attraverso l’uso di nuovi strumenti mi è stata indicata quattro anni fa, grazie al coinvolgimento in un progetto promosso da Marco Ramazzotti, arche ologo del vicino Oriente antico, specializzato nella spe rimentazione dell’utilizzo di Sistemi Artificiali Adattivi [6] (SAA) applicati alla ricerca archeologica [7]. Il progetto, denominato «Archeosema. Sistemi informativi geografici e Sistemi Artificiali Adattivi per la ricerca teorica, applicativa e sperimentale di fenomeni complessi» e vincitore di un importante finanziamento bandito dalla Sapienza, possedeva un impianto più metodologico che disciplinare e aveva l’intento di verificare l’utilizzo dei SAA a fini predittivi, di datamining o per fornire ipotesi di ordinamento di dataset in campi molto diversi, quali l’archeologia, la geografia, la statistica, la lingui stica e la filologia.

L’algoritmo della rete neurale artificiale (denomina to AutoContractive Map o, per brevità, AutoCM [8]) è stato fornito dal centro di ricerca «Semeion» di Paolo Massimo Buscema [9] e applicato ai singoli casi di studio grazie al supporto di un ricercatore del centro, Massimiliano Capriotti. I risultati della ricerca sono confluiti nella pubblicazione di un supplemento della rivista Archeologia e Calcolatori, contenente un’ampia presentazione del progetto, delle sue premesse teoriche e delle applicazioni e sperimentazioni effettuate nelle singole discipline [10].

In tutti i casi di studio affrontati si possedevano dati parziali su oggetti per i quali si voleva risalire all’originaria forma perduta: nel caso dell’archeologia, topografie ricostruibili parzialmente attraverso scavi archeologici o frammenti di tavolette fittili contenenti informazioni d’archivio; nel caso della filologia, documenti incompleti e spesso privi di chiare indicazioni d’attribuzioni a singole opere, sparsi all’interno di un vastissimo archivio d’autore di cui si è perso l’ordinamento originario. L’applicazione di AutoCM a tali casi aveva il fine di ottenere delle ipotesi di ordinamento e/o riempimento delle lacune esistenti, in coerenza e a partire dai dati posseduti; ipotesi che sarebbero poi dovute essere verificate sul campo o applicando il processo a casi di studio già risolti attraverso altre metodologie.

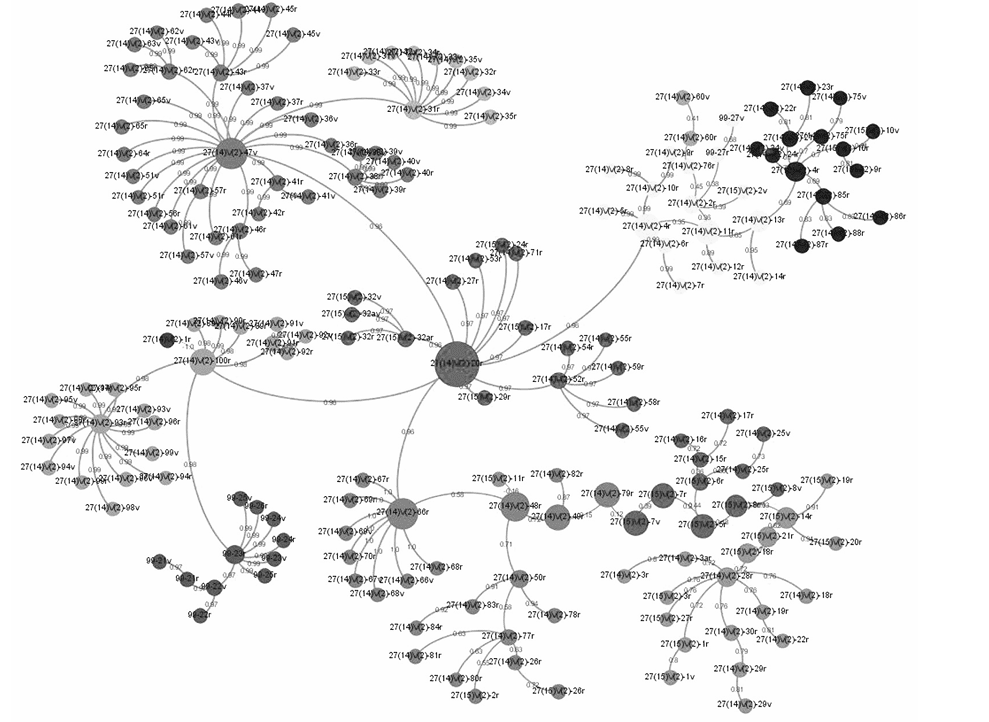

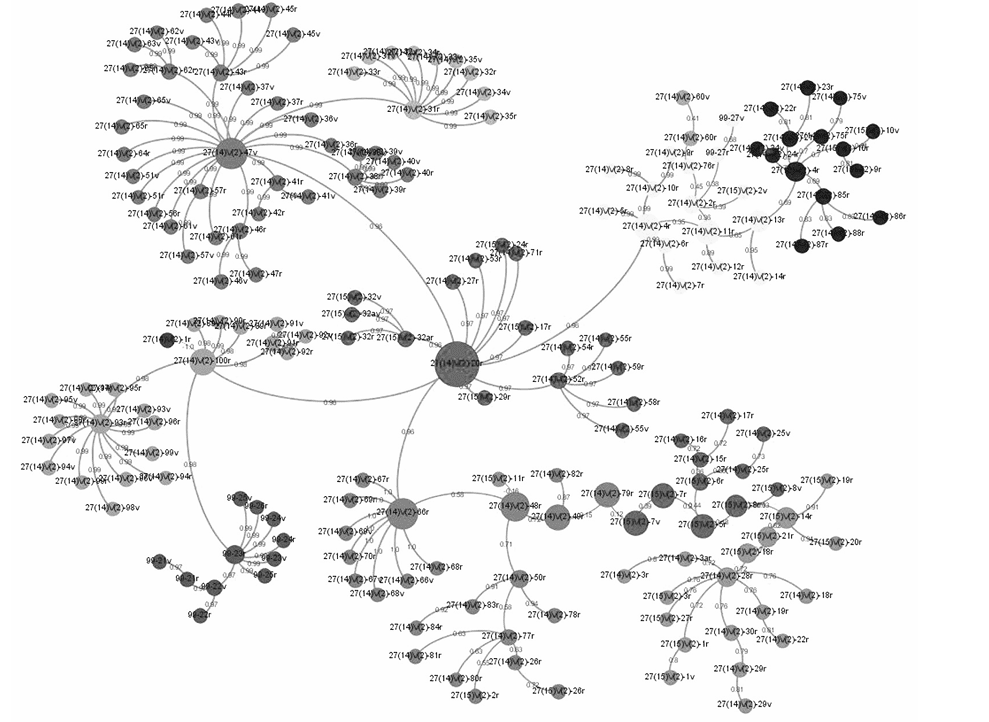

Il procedimento attuato in tutti i casi prevedeva uno stesso iter, semplificabile in quattro tappe: 1) traduzio ne del dataset in matrice binaria; 2) inserimento del prodotto della traduzione nel software contenente AutoCM; 3) generazione di un minimum spanning tree (MST) basato sull’output di AutoCM; 4) visualizzazione grafica del MST attraverso il software open source Gephi [11]. Il grafo risultante dal MST è stato il principale strumento ermeneutico utilizzato (fig. 3), in quanto ha permesso una visualizzazione sintetica (ma non semplificante) del problema complesso e non lineare che si voleva studiare.

Fig. 3. Grafo del MST che organizza i frammenti del Caso Vargas di Fernando Pessoa a partire dall’elaborazione fornita da Au toCM.

Fig. 3. Grafo del MST che organizza i frammenti del Caso Vargas di Fernando Pessoa a partire dall’elaborazione fornita da Au toCM.

Il procedimento è stato testato, nel mio caso, su un dataset non amplissimo, ma complesso per il numero di variabili coinvolte (si trattava di una matrice 184 x 95, 184 records per 95 variabili ognuno) contente dati relativi alla descrizione materiale (tipi e caratteristiche dei supporti, strumenti scrittori, etc. [12]) di un piccolo in sieme di documenti del Fondo, su cui avevo lavorato qualche anno prima per una mia edizione [13].

L’opera in oggetto, intitolata O caso Vargas, è una vasta ma incompleta detective story, scritta da Pessoa nell’arco di un periodo di poco più di una decina d’anni, appartenente ad una serie poliziesca da lui ideata e intitolata Quaresma, decifrador, dal nome dell’investigatore protagonista (Abílio Quaresma). L’analisi dei documenti originali che compongono il testo, effettuata attraverso gli strumenti tradizionali della filologia d’autore, indica che l’opera è stata scritta tra i primi anni Venti e l’anno della morte di Pessoa (avvenuta nel 1935), in maniera non continua né tanto meno sistematica. Schemi preparatori identificano una struttura che, nel suo ultimo stadio di elaborazione, doveva essere composta da quindici capitoli, due dei quali non sono però mai stati scritti, mentre gli altri si trovano a diversi stadi di compiutezza. Le caratteristiche materiali dei documenti suggeriscono una scrittura divisa in fasi distinte, con un’elaborazione che si è prodotta a macchia di leopardo: non linearmente, dall’inizio alla fine, ma aggiungendo man mano brani appartenenti a diverse parti del testo. Alcuni capitoli molto vasti sono dedicati all’analisi del processo d’indagine attuato da Quaresma e alla descrizione psicologica dell’assassino e hanno in gran parte caratteristiche quasi saggistiche, tali da far pensare che siano state in parte scritte indipendentemente dal racconto e in seguito in esso integrate.

Il grafo risultante dall’esperimento (fig. 3) ha fornito, come tenterò di dimostrare, indicazioni utili ad individuare una possibile cronologia delle fasi di scrittura dell’opera in oggetto [14]. AutoCM ha prodotto, come output, una serie di valori che indicano la forza di connessione di ogni singolo documento che compone il Caso Vargas con ognuno degli altri documenti del dataset, prendendo in considerazione tutte le variabili coinvolte ed evidenziando le coincidenze tra le caratteristiche materiali di ognuno. L’ipotesi è che a una coincidenza materiale (non solo di una, ma della maggior parte delle variabili coinvol e) corrisponda anche una vicinanza genetica. Il grafo derivante dall’elaborazione di AutoCM mostra dunque i diversi documenti che compongono il Caso Vargas, fornendo la rappresentazione più economica delle connessioni materiali presenti tra di loro e indicandone anche il peso (in una scala che va da un minimo di –1 a un massimo di +1). In pratica, ciò permette di visualizzare i documenti in gruppi materialmente omogenei e quindi con un buon grado di probabilità coinvolti nella stessa fase cronologica di genesi del testo, ottenendo in conclusione una rappresentazione grafica delle probabili campagne di scrittura dell’opera.

Nella complessità materiale del Fondo Pessoa, questo elemento non fornisce solo indicazioni genetiche, ma anche editoriali, proprio perché, come già spiegato, molto spesso i documenti lasciatici dal grande scrittore portoghese sono frammentari e incompleti e non sempre è possibile ricostruire facilmente la struttura di un’opera, perché i singoli frammenti non contengono al loro interno sufficienti indicazioni esplicite in merito.

Il processo di scrittura del Caso Vargas prima descritto, compiuto lavorando contemporaneamente a parti diverse del testo e sfruttando ampiamente materiale di riuso (e generalizzabile anche alla produzione anche di molte altre opere di Pessoa, se non di tutte o quasi), sembrerebbe confermato dal MST elabora to tramite AutoCM (fig. 3), in cui si individuano cinque clusters (uno centrale e quattro periferici) che, se confrontati con gli elementi di datazione diretta in nostro possesso, possono essere identificati con le diverse fasi di scrittura del testo. Il cluster 5 in particolare (quello che si trova, nella figura, in basso a destra) è il meno omogeneo, con connessioni dal peso mediamente molto più basso rispetto agli altri; esso coincide, forse non a caso, con quei frammenti ‘saggistici’ di cui si parlava sopra.

Va detto, a questo punto, che i risultati ottenuti sono verificabili solo parzialmente attraverso le metodologie tradizionali, e che la loro validità è inficiata dall’assenza, nel caso di Pessoa, di problematiche simili completamente risolte e su cui sarebbe dunque possibile ‘testare’ il sistema. L’unica possibilità che si ha a di sposizione, in questo caso, è il confronto tra i risultati ottenuti attraverso l’elaborazione con AutoCM e quelli indipendentemente ottenuti con altre metodologie. È evidente però che in questo modo si rimane in un ambito sempre e comunque probabilistico; per questo l’esperimento descritto possiede, ad oggi, ancora una valenza sperimentale, esplorativa; una valenza possibile, più che certa, e che dovrà essere corroborata da molti altri esperimenti prima di essere considerata effettivamente valida. D’altronde, a differenza di quanto avviene nelle scienze esatte, negli studi umanistici (o se vogliamo, ‘scienze umanistiche’), l’ottenimento di un risultato definitivo, per quanto limitato o parziale, è sempre e comunque una distante utopia. È qui che si cela uno dei fondamentali elementi di distanza tra le ‘due culture’. Ciò non toglie però che alcuni dati, anche negli studi umanistici, possano essere quantificabili e siano quindi passibili di essere analizzati con metodologie tipiche delle cosiddette ‘scienze dure’.

Tornando alla procedura sovraesposta, i risultati ottenuti forniscono ipotesi utili a fini ecdotici ed editoriali, ma anche possibili indizi critici; in questo senso, è necessario sottolineare, se ancora ce ne fosse il bisogno, che la filologia rappresenta uno degli strumenti più importanti della critica letteraria, e la tendenza a specializzarsi in una sola delle due discipline, perseguita troppo spesso negli ultimi anni, implica una forte di minuzione d’efficacia in entrambi i campi. Immaginare una filologia che prescinda dai dati critici è altrettanto deleterio che concepire una critica che non sfrutti al massimo le metodologie filologiche per raggiungere i propri fini.

Nel caso in oggetto, è possibile che la metodologia utilizzata funzioni efficacemente su dati che descrivano gli elementi materiali di un testo, che possono essere esemplificati in chiave quantitativa, mentre l’applicazione a elementi contenutistici prevedrebbe un processo di formalizzazione troppo complesso da immaginare e ancor più da attuare, che va certamente ben oltre la concezione originaria del presente esperimento. Anche rimanendo però nell’ambito di applicazione descritto, sono comunque possibili risvolti di valenza critico-letteraria.

Ordinare le parti di un testo in una cronologia o in clusters più o meno omogenei permette di costruire una mappatura delle sezioni di testo più rilevanti, anche ai fini di una sua interpretazione. Inoltre, potrebbe consentire di collegare e posizionare anche quei frammenti che apparentemente non possiedono chiare indicazioni di appartenenza ad una specifica parte del testo. I records centrali dei singoli cluster o dell’intero albero sono quelli che in qualche modo rappresentano materialmente un esemplare-modello di quella parte del testo, dato che diventa utile criticamente quando lo stesso documento possiede anche una centralità tematica all'interno dell'opera nel suo complesso. Ad esempio, il record che si trova al centro del cluster 3 (quello in basso a destra nel grafo), relativo al documento del Fondo iden tificato dalla segnatura 2714V2-100, appartiene al capi tolo XII, intitolato Aplicação do processo psicológico o anche Psicologia patológica, e riporta uno dei concetti centrali del testo, ovvero la definizione dell’intelligenza critica, strumento primario dell’investigatore:

A intelligencia critica é o a que nos referimos quando vulgarmente fallamos em intelligencia superior ou quando fallamos em “intelligencia” simplesmente, subentendendo-a activa, isto é, mais que comprehendedora, mas não querendo dizer tanto como genio. A intelligencia critica baseia-se na intelligencia comprehendedora, pois para criticar é preciso comprehender. A um alto grau de intelligencia critica é que porem vulgarmente se chama “talento” [15].

Al MST, rappresentazione di dati di tipo materiale, è dunque possibile sovrapporre (in questo caso non automaticamente o attraverso strumenti digitali, ma grazie all’uso ‘analogico’ della pura inteligência crítica del ricercatore) i dati relativi al contenuto dei singoli documenti, in modo da individuare quei passi che sono contemporaneamente significativi da un punto di vista materiale e tematico, fornendo chiavi di lettura utili all’interpretazione del testo.

L’applicazione (seppure per ora solo teorica) della metodologia descritta ad un testo estremamente particolare per struttura e contenuti qual è il Livro do Desassossego (Libro dell’Inquietudine), potrebbe chiarire maggiormente la questione. Maria José de Lancastre, nella prima edizione italiana dell’opera, l’aveva definita «un libro del tutto ipotetico […] un’opera aperta per eccellenza, un libro che consente un montaggio arbitrario da parte di ogni curatore» [16], a causa della sua peculiare struttura, priva di elementi diegetici e di qualsiasi altra indicazione d’autore relativa al suo ordinamento [17]. L’edizione critica uscita in Portogallo nel 2010 [18] ha tentato di proporre comunque un ordinamento oggettivo, basato su un ipotetico schema cronologico dei frammenti, che è risultato però essere, a conti fatti, in buona parte congetturale [19]. AutoCM potrebbe, in questo caso, fornire uno schema di connessioni tra i frammenti, utile come controprova o verifica di quello costruito con i metodi tradizionali della filologia e fondato prevalentemente sul puntuale confronto sinotti co (‘manuale’) tra tutti i numerosi frammenti del Livro, lavoro a cui con facilità, vista l’ampiezza dei materiali e delle variabili coinvolti, potrebbe sfuggire qualcosa. La struttura di connessioni risultante dall’applicazione della nuova metodologia non avrebbe però esclusivamente implicazioni editoriali, ma potrebbe finalmente avvicinarci ad una versione dell’opera più prossima all’effettivo processo che l’ha creata, permettendo di individuare connessioni e sequenze utili a fini interpretativi e finora parzialmente nascoste a lettori o critici [20].

Ma il vero salto in direzione della critica letteraria potrebbe fornirlo esclusivamente l’ampliamento del corpus a cui applicare la procedura, chiaramente solo dopo che essa sia stata testata puntualmente su singoli casi verificabili. Uscendo dal livello relativo alla singola opera e agendo su quello più vasto delle connessioni tra opere diverse dello stesso autore, pur continuando a basarsi su un dataset di partenza contenente esclusivamente dati di filologia materiale, i risvolti critici potrebbero essere estremamente rilevanti, tali da fornire chiavi di lettura complessive dell’intera opera dell’autore. Costanti tematiche, intertestualità interne, comunanza di fonti sono tutti elementi la cui individuazione potrebbe essere facilitata dal procedimento descritto.

Concludendo, mi rifarò ancora una volta a quanto scritto da Pessoa in uno dei suoi numerosi appunti sparsi:

Chama-se ciência ao modo de actividade (intelectual) humana que investiga as leis – isto é, as relações constantes – das coisas. Não há ciência senão das relações entre as coisas; porque de uma coisa isolada não pode haver ciência, nada se con cluindo da existência de uma coisa isolada senão o mero facto de que essa coisa existe. Mesmo a investigação da natureza de uma coisa qualquer não é senão a investigação d’aquilo em que essa coisa difere de, ou se parece com, outras coisas [21].

Una filologia o una critica letteraria coadiuvate dall’utilizzo dei SAA potrebbe andare esattamente in questa direzione, creando una scienza delle relazioni, delle connessioni – tra documenti e testi, ma anche, metodologicamente, tra discipline diverse ma complementari quali le digital humanities, la filologia e la critica letteraria. È attraverso la costruzione della rete delle sue connessioni che riusciamo a fornire un’immagine di un oggetto e in sostanza a definirlo. In questo senso, credo che l’utilizzo delle reti neurali artificiali e dei Sistemi Artificiali Adattivi possa rappresentare un campo tutto da esplorare e ricco di inedite possibilità per gli studi umanistici.

Bibliografia

Bibliografia

Archeosema. Artificial Adaptive Systems for the Analysis of Complex Phenomena. Collected Papers in Honour of David Leonard Clarke, edited by Marco Ramazzotti, Archeologia e Calcolatori Supplemento 6 (2014).

Buscema M., Petritoli R., Pieri G., Sacco P.L., Auto Contractive Maps, Roma, Aracne, 2008.

Buscema M., «The General Philosophy of Artificial Adaptive Systems (AAS)», in Archeosema. Artificial Adaptive Systems for the Analysis of Complex Phenomena. Collected Papers in Honour of David Leonard Clarke, edited by Marco Ramazzotti, «Archeologia e Calcolatori» supplemento 6 (2014), pp. 53-84.

Celani S., Il Fondo Pessoa, Viterbo, Sette Città, 2005.

Celani S., Il Fondo Pessoa: una sciarada filologica, in «Quaderno del Premio Letterario Giuseppe Acerbi» 8 (2007), pp. 87 92.

Celani S., Quale Pessoa? Ultime edizioni e nuove prospettive, in «Critica del Testo» XVI/2 (2013), pp. 335-53.

Celani S., «Artificial Adaptive Systems for Phylological Analysis: the Pessoa Case», in Archeosema. Artificial Adaptive Systems for the Analysis of Complex Phenomena. Collected Pa pers in Honour of David Leonard Clarke, edited by Marco Ramazzotti, in «Archeologia e Calcolatori», Supplemento 6 (2014), pp. 203-15.

Ciotti F., Crupi G., Dall’Informatica umanistica alle culture digitali, Roma, La Sapienza – Digilab, 2012, consultato il 30 settembre 2015. http://digilab-epub.uniroma1.it/index.php/Qua derni_DigiLab/issue/view/2

Fava F., Editare l’inquietudine. Idee per una nuova edizione del Livro do Desassossego di Fernando Pessoa, in «La parola del testo» X/2 (2006), pp. 397-415.

Fiormonte D., Scrittura e filologia nell’era digitale, Torino, Bollati Boringhieri 2003.

Italia P., Editing Novecento, Salerno, Salerno Editrice 2013.

Italia P., Raboni G., Che cos’è la filologia d’autore, Roma, Carocci 2010.

Mordenti R., Informatica e critica dei testi, Roma, Bulzoni 2001.

Pessoa F., Textos filosóficos, Lisboa, Ática 1968.

Pessoa F., Libro dell’inquietudine, Milano, Feltrinelli 1986.

Pessoa F., Correspondência (1905-1922), Lisboa, Assírio & Alvim 1998.

Pessoa F., Il caso Vargas, Viterbo, Il Filo 2006.

Pessoa F., O Livro do Desasocego, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda 2010.

Ramazzotti M., Archeosema. Un modello archeologico per la ricerca teorica, analitica e sperimentale dei fenomeni complessi, in «Archeologia e Calcolatori» 24 (2013), pp. 283-303.

Ramazzotti M., Archeologia e Semiotica. Linguaggi, codici, logiche e modelli, Torino, Bollati Boringhieri 2010.

Note

Note

2 La figura ha una funzione puramente esemplificativa e non contiene, né potrebbe contenere, tutte le opere, gli autori fittizi o i movimenti creati da Pessoa, bensì solo una piccola scelta per ogni livello; le sigle presenti sono relative ad alcune delle opere scritte o progettate da Pessoa attraverso i suoi eteronimi o l’ortonimo e sono da sciogliere come segue: GdR: Guardador de Rebanhos, PA: Pastor Amoroso, RdD: Regresso dos Deuses, AdT: Arco de Triunfo, LdD: Livro do Desassossego, Mens: Mensagem, Canc: Cancioneiro; il livello inferiore, relativo ai singoli testi, possiede, per questioni di spazio, un numero convenzionale di oggetti non etichettati.

3 Semplificando, gli autori fittizi creati da Pessoa per creare e strutturare la sua opera possono essere suddivisi in quattro tipologie: ortonimo (ovvero l’autore fittizio che ha lo stesso nome dell’autore storico, Fernando Pessoa), eteronimi (autori fittizi che hanno una vasta biografia, fasi evolutive e un ampio corpus di opere, con caratteristiche molto diverse se non opposte rispetto al Fernando Pessoa storico o all’ortonimo), semieteronimi (parzialmente coincidenti, per alcuni elementi, con il Pessoa storico o con l’ortonimo) e personalità letterarie (autori fittizi abbozzati, o con produzione limitata, o precedenti alla definitiva teorizzazione eteronimica da parte di Pessoa); per una più ampia descrizione del sistema di autori fittizi pessoano, cfr. S. Celani, Fernando Pessoa, Roma, Fondamenti 2012, pp. 45-97.

4 Lettera a Mário Beirão datata Lisbona, 1 febbraio 1913, F. Pessoa, Correspondência (1905-1922), Lisboa, Assírio & Al vim, 1998, pp. 79-80. Trad. it.: «Ho l’anima in uno stato di rapidità ideativa così intenso che ho bisogno di fare della mia attenzione un quaderno di appunti e, anche così, tante sono le pagine che debbo riempire, che alcune si perdono, per quante sono, e altre non si possono più leggere, per quanta è la fretta con cui sono scritte. Le idee che perdo mi causano una tortura immensa, altre, oscuramente, sopravvivono a questa tortura. Difficilmente puoi immaginare che Ruado Arsenal in materia di movimento sia la mia povera testa. Versi inglesi, portoghesi, raziocini, argomenti, progetti, frammenti di cose che non so che sono, lettere che non so come inizino o finiscano, lampi di critiche, mormorii di metafisiche... Tutta una letteratura, mio caro Mario, che si muove dalla bruma – attraverso la bruma – verso la bruma».

5 Sulle problematiche, strutturali ed editoriali, relative al Fondo, cfr. S. Celani, Il Fondo Pessoa. Problemi metodologici e criteri d’edizione, Viterbo, Sette Città 2006.

6 Sul concetto e il funzionamento dei Sistemi Artificiali Adattivi, cfr. M. Buscema, «The General Philosophy of Artificial Adaptive Systems (AAS)», in Archeosema. Artificial Adaptive Systems for the Analysis of Complex Phenomena. Collected Papers in Honour of David Leonard Clarke, edited by Marco Ramazzotti, «Archeologia e Calcolatori» supplemento 6 (2014), pp. 53-84.

7 Tra l’ampia bibliografia sulla relazione tra AAS e metodi archeologici, cfr. quanto meno M. Ramazzotti, Archeosema. Un modello archeologico per la ricerca teorica, analitica e speri mentale dei fenomeni complessi, in «Archeologia e Calcolatori» 24 (2013), pp. 283-303 e Id., Archeologia e Semiotica. Linguaggi, codici, logiche e modelli, Torino, Bollati Boringhieri 2010.

8 Su cui cfr. M. Buscema, R. Petritoli, G. Pieri, P.L. Sacco, Auto Contractive Maps, Roma, Aracne 2008.

12 Per ogni singolo foglio del Fondo Pessoa contenente frammenti de O Caso Vargas sono state indicate variabili di “contenuto” (eventuale titolo del frammento, eventuale attribuzione ad un capitolo dell’opera, genere letterario, eventuale attribuzione all’autore fittizio, lingua), “supporto” (larghezza e lunghezza del foglio, presenza di eventuali watermarks, colore, eventuali intestazioni, eventuali indicazioni di numero di pagina, se il foglio era intero o tagliato, piegato o meno, forato o meno), “strumenti di scrittura” (se dattiloscritto o manoscritto, in questo secondo caso se con penna o matita, colore dell’inchiostro), “data” (eventuale data apposta sul do cumento, datazione derivante da altri dati materiali, puntuale o altrimenti, se possibile, post e/o ante quem, eventuale data di pubblicazione dei contenuti del documento), “documenti relazionati” (altri documenti del Fondo con cui il documento in oggetto si relaziona direttamente, attraverso evidenze materiali o contenutistiche, ed eventuali altri documenti del Fondo contenenti copie o altre redazioni dello stesso testo). Ogni variabile, nella traduzione in matrice binaria del dataset, è stata spezzettata in più variabili, in modo da poter definire sempre condizioni 0/1, sì/no, di una specifica variabile. Per questo molte variabili si sono moltiplicate (è possibile fare un esempio relativo al colore degli inchiostri: in questo caso da una variabile unica con tre alternative possibili – nero, blu e rosso – si è giunti a tre variabili – nero, blu, e rosso – per ognuna delle quali si doveva indicare una variabile positiva o negativa, con risultati diversi, tendenzialmente due 0 e un 1, ma anche due o tre 1, nel caso di documenti scritti con penne e inchiostri diversi). Tutto ciò spiega il raggiungimento di un così alto numero di variabili complessive, 95 appunto.

13 F. Pessoa, Il caso Vargas, Viterbo, Il Filo 2006, edizione divulgativa e tradotta per il pubblico italiano, le cui premesse filologiche si trovano nella mia tesi di dottorato, ancora parzialmente inedita: S. Celani, La prosa de ficção di Fernando Pessoa: l’esempio de O Caso Vargas. Problemi metodologici e criteri di edizione, tesi discussa nel 2004 nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Filologia Romanza (XV ciclo) dell’Università di Roma La Sapienza.

14 La descrizione analitica dell’esperimento e dei suoi risultati può essere trovata in S. Celani, Artificial Adaptive Systems for Phylological Analysis: the Pessoa Case”, in Archeosema, cit., 203-215.

15 Trad. it.: «L’intelligenza critica è quella a cui ci riferiamo quando parliamo volgarmente di intelligenza superiore o semplicemente di “intelligenza”, in quanto facoltà attiva, cioè che va al di là del livello di semplice comprensione, ma non per questo è comparabile alla genialità. L’intelligenza critica si basa sull’intelligenza di comprensione, dato che per criticare è ne cessario comprendere. Un alto grado d’intelligenza critica è ciò che volgarmente viene chiamato “talento”», F. Pessoa, Il caso Vargas cit., 116.

16 M.J. de Lancastre, «Nota del curatore», in F. Pessoa, Libro dell’inquietudine, Milano, Feltrinelli 1986, pp. 16-17.

17 Sulla questione cfr. F. Fava, Editare l’inquietudine. Idee per una nuova edizione del Livro do Desassossego di Fernando Pessoa, in «La parola del testo» X/2 (2006), pp. 397-415.

19 Per una sintesi della questione cfr. S. Celani, Quale Pessoa?, in «Critica del Testo» XVI/2 (2013), pp. 335-53.

20 Può essere utile qui ricordare che Manuel Portela, dell’Università di Coimbra, sta portando avanti un progetto che prevede la messa online di un sito contenente tutte le edizioni finora pubblicate del Livro, accompagnate da un tool che permetterà di creare la propria personale edizione; per una presentazione generale del progetto cfr. M. Portela e A.R. Silva, A dinâmica entre arquivo e edição no Arquivo LdoD, in «Colóquio-Letras» 118 (2015), pp. 33-47, come anche il sito di presentazione del progetto, https://projetoldod.wordpress.com.

21 Id., Pessoa Inédito, Lisboa, Livros Horizonte 1993, p. 255; trad. it.: «Si definisce scienza il modo dell’attività (intellettuale) umana che investiga le leggi – cioè, le relazioni costanti – delle cose. Non esiste scienza se non delle relazioni tra le cose; perché di una cosa isolata non può esservi scienza e nulla si può concludere dall’esistenza di una cosa isolata se non il mero fatto che questa cosa esiste. Anche l’indagine della natura di una cosa qualsiasi non è altro se non l’indagine di ciò per cui questa cosa differisce da, o assomiglia ad altre cose».

¬ top of page