|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Saggi e testi online |

|

|

|

|

|

| Visits since 10 July '98 |

|

|

|

|

|

« indietro

Renato Poggioli.

Una prospettiva storica

di Roberto Ludovico

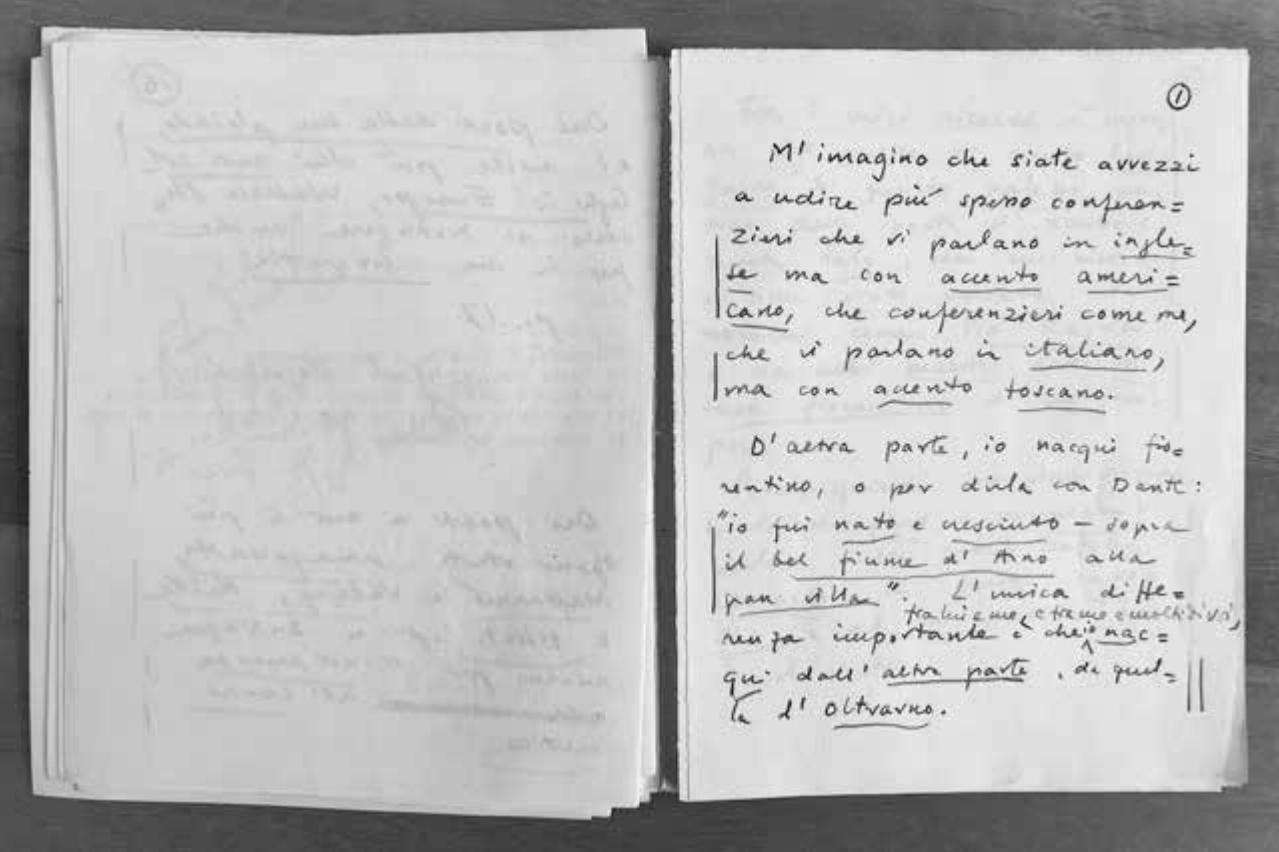

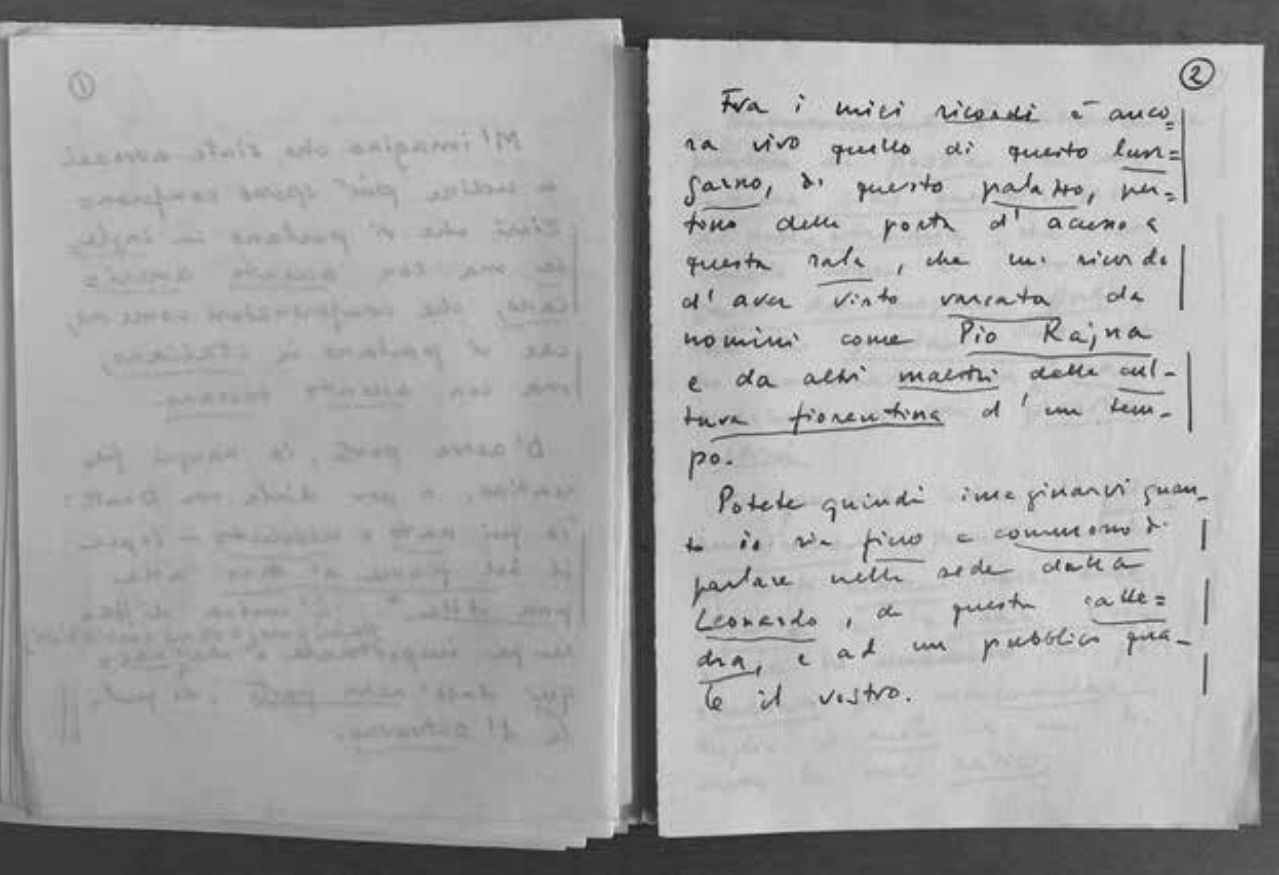

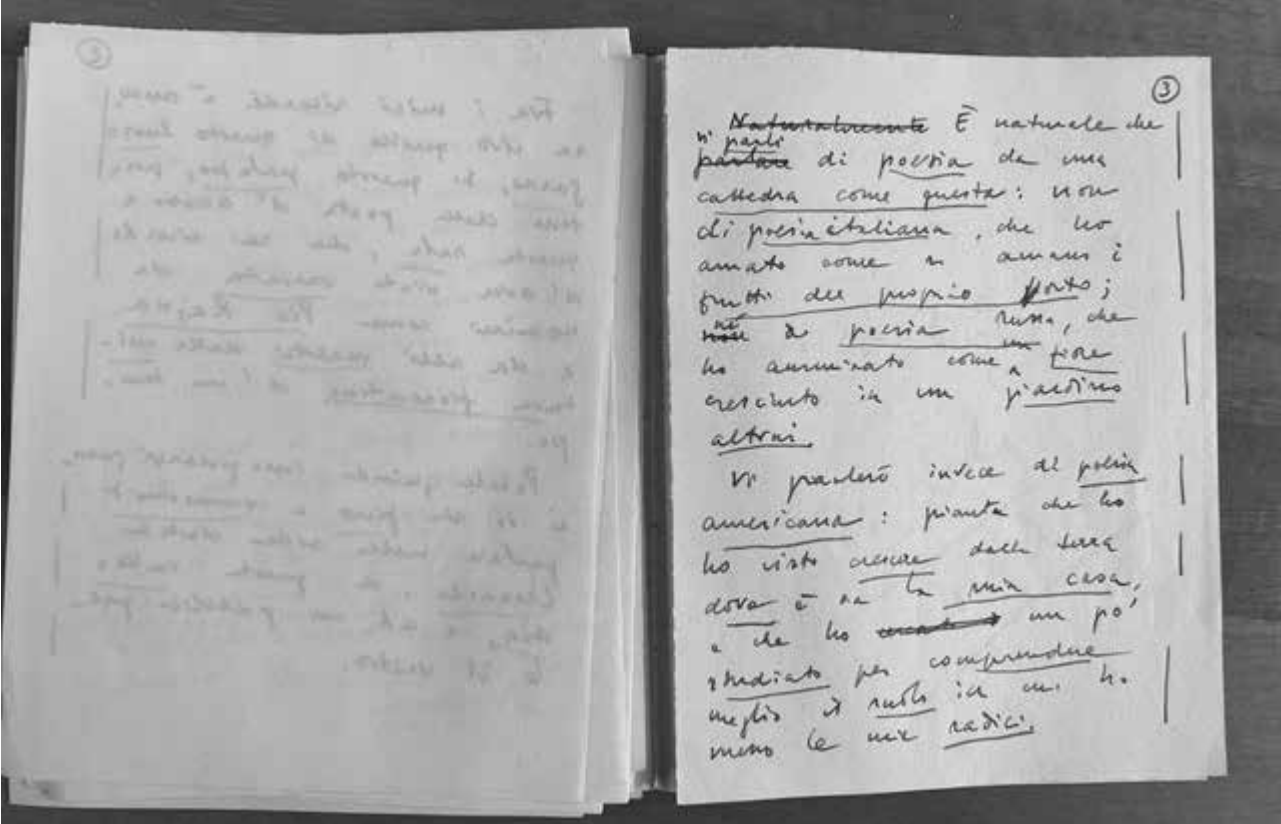

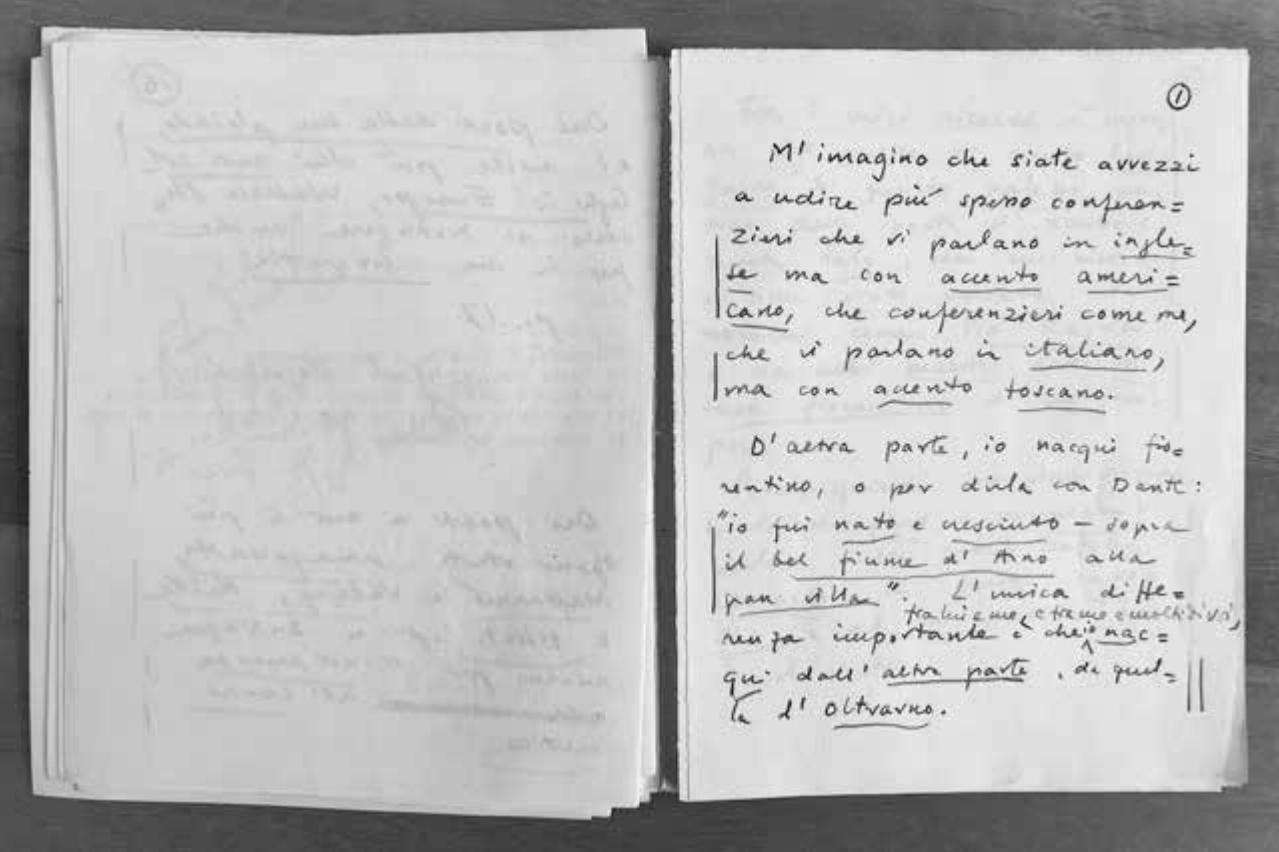

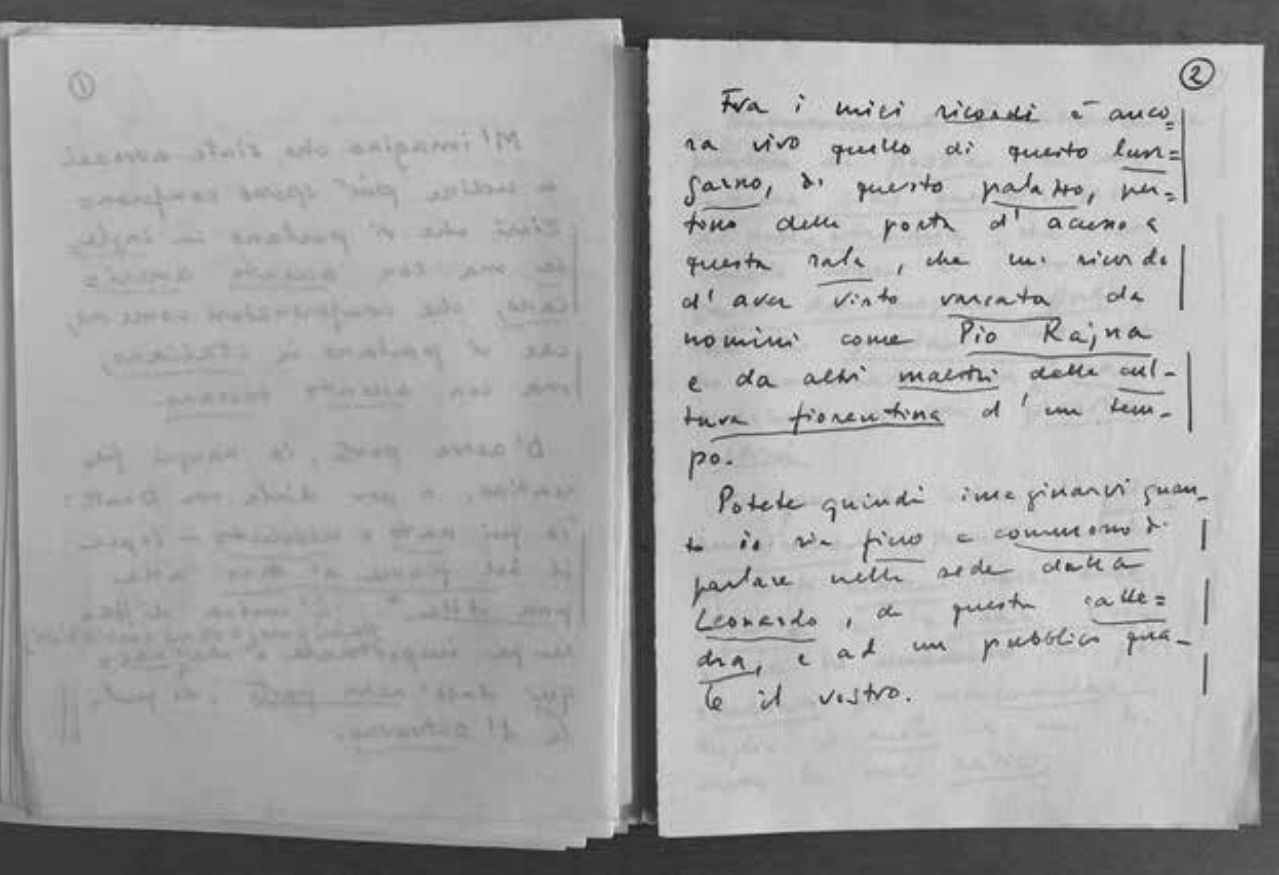

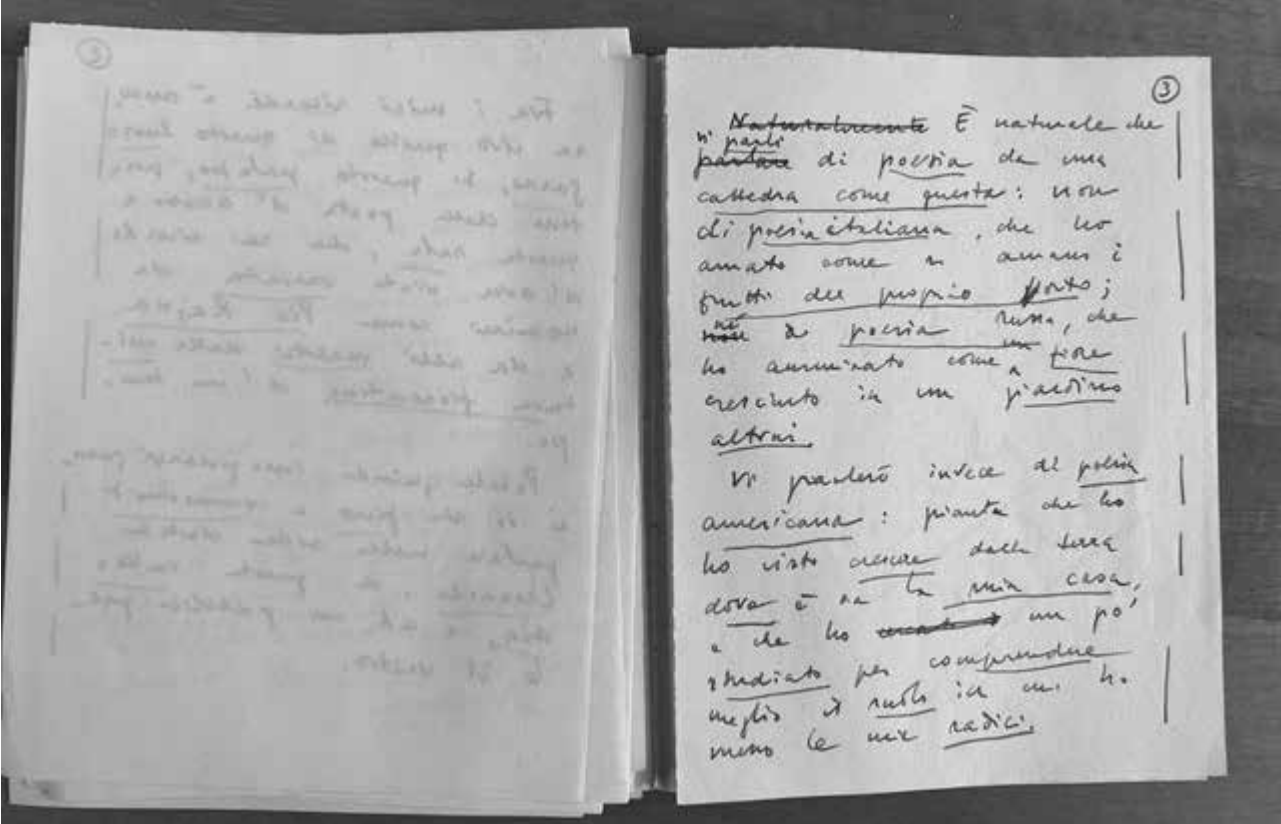

«È naturale che vi parli di poesia da una cattedra come questa: non di poesia italiana, che ho amato come si amano i frutti del proprio orto; né di poesia Russa, che ho ammirato come un fiore cresciuto in un giardino altrui.

Vi parlerò invece di poesia americana: pianta che ho visto crescere dalla terra dove è ora la mia casa, e che ho un po’ studiato per comprenderne meglio il suolo in cui ho messo le mie radici».

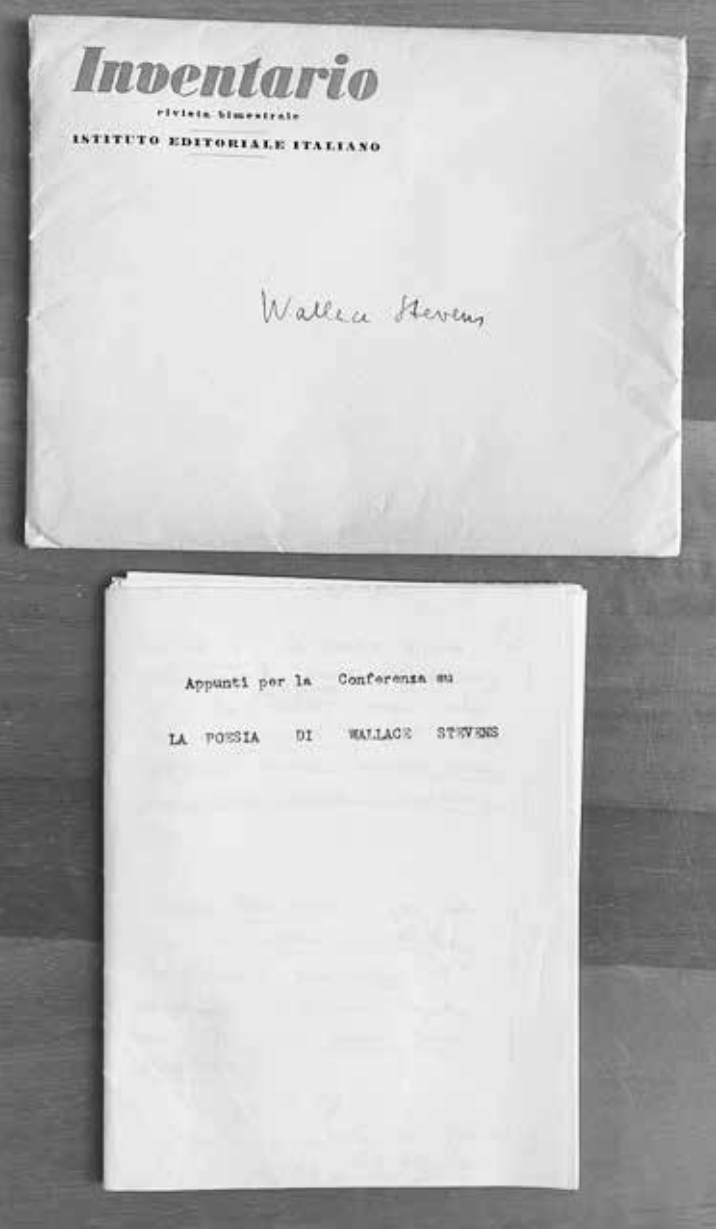

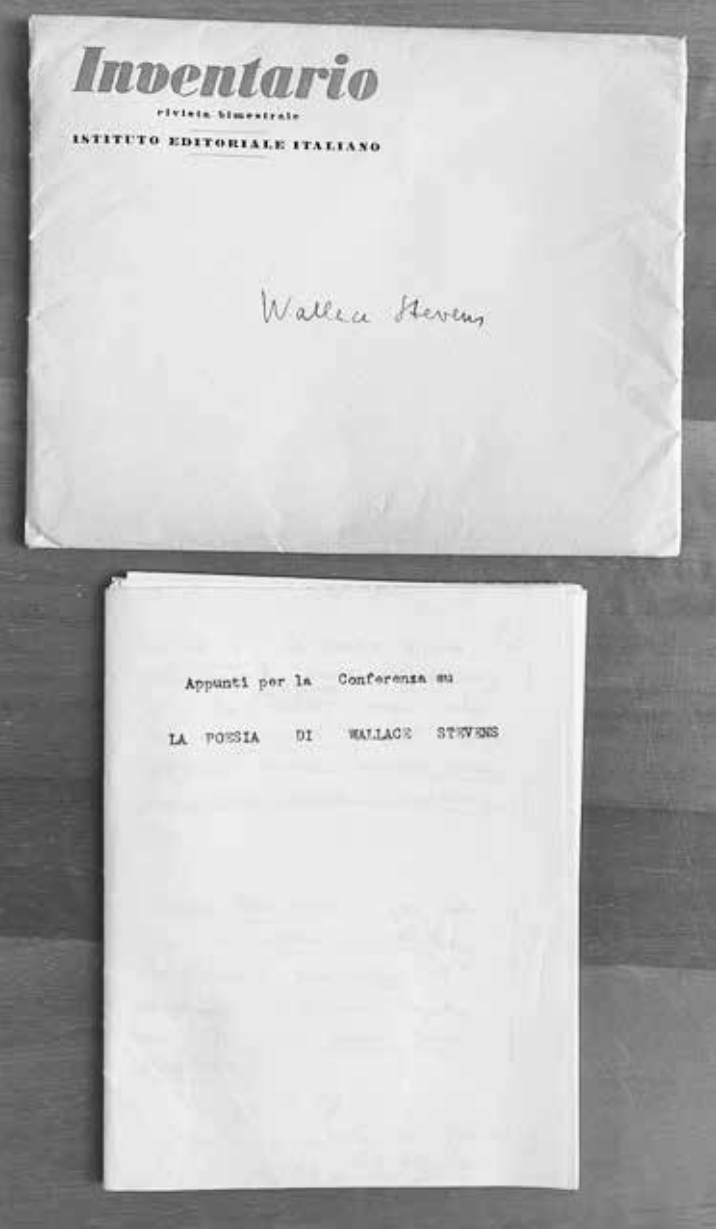

Renato Poggioli, appunti autografi per una conferenza su Wallace Stevens, Fondo Poggioli, Roma

La penna di Renato Poggioli era leggera ed incisiva non solo quando traduceva o scriveva di critica letteraria, ma anche quando appuntava note autobiografiche su foglietti volanti. Le parole poste qui in esergo vengono infatti dalla terza carta di un fascicoletto di annotazioni, quasi tutte autografe, su fogli di carta tagliati in quattro e usati come schede in successione numerica attraverso le quali tracciare il filo di una conferenza evidentemente data a braccio, se si fa eccezione per queste note consistenti in una trentina di schede. Si tratta di una conferenza su Wallace Stevens[i] tenuta a Firenze, presumibilmente presso la sede della Società Leonardo da Vinci durante un soggiorno italiano che possiamo ipoteticamente datare al 1953-54, quando Poggioli era visiting professor a Roma presso l’università La Sapienza[ii]. In poche pennellate, Poggioli traccia un’immagine tanto icastica quanto efficace per riassumere la propria vicenda personale e intellettuale di slavista fiorentino trapiantato in America, che torna nella sua città natale consapevole di aver ormai messo definitivamente le proprie radici nel paese d’adozione. Parlando ai fiorentini della poesia di Wallace Stevens capovolge la prospettiva a lui più consueta di portavoce instancabile della cultura letteraria italiana in America e, tornato sulle sponde dell’Arno, si fa portavoce e interprete, questa volta, dell’opera di un poeta americano contemporaneo, dopo aver compiuto un percorso che dalla slavistica lo aveva fatto approdare alla letteratura comprata, attraversando due continenti e due epoche storiche – quella che precede e quella che segue la Seconda Guerra Mondiale – profondamente diverse tra loro.

Ho scelto queste parole di Poggioli per introdurre questo studio perché in un certo senso rispecchiano anche il ritorno di Renato Poggioli, uomo e intellettuale, all’attenzione della critica letteraria italiana, come dimostra l’iniziativa che dà origine a questa raccolta di studi, quasi settanta anni dopo quell’incontro tra i membri della Società Leonardo da Vinci e un fiorentino ormai esperto anche lui di «come sa di sale lo pane altrui». Poggioli a chiare lettere colloca la propria «casa» sul suolo americano evocandola dalla propria città natale, Firenze, tracciando anche la distanza che separa le rive dell’Arno da quelle del Charles River, sul quale – proprio come nel caso di palazzo Corsini il cui retro dà sul Lungarno – si affaccia il retro di Eliot House, la «casa», appunto, cui egli era affiliato tra quelle che costituiscono la struttura collegiale della prestigiosa università di Harvard, a Cambridge, Massachusetts. Quel che mi interessa sottolineare però, è che queste notazioni evocano un percorso che Poggioli compì già nel 1938 lasciando l’Italia, e che nell’occasione della conferenza fiorentina lo vedono colmare di nuovo la stessa distanza transatlantica secondo la traiettoria opposta rispetto a quella segnata quindici anni addietro. Incidentalmente, quindici anni è il lasso di tempo che è trascorso tra l’organizzazione del congresso americano che nel 2007 si svolse nelle università del Massachusetts Amherst, Brown, e Harvard, che nel centenario della nascita ripropose il nome dello studioso all’interesse della critica internazionale, e la giornata di studi dedicata allo stesso Poggioli presso l’Università degli Studi di Siena del dicembre del 2022.

In questo intervallo di tempo, soprattutto in Italia, abbiamo assistito a un fiorire di studi, traduzioni e riedizioni di volumi ormai introvabili di Renato Poggioli (autore e traduttore) che, almeno parzialmente, compensano il silenzio che ha avvolto il nome di questo illustre studioso nel proprio paese di origine fino ad anni recenti[iii].

Di fatto, restano ancora da chiarire le regioni di tanto silenzio, immeritato, se si pensa che Renato Poggioli rimane uno dei più dinamici e influenti autori che l’Italia abbia espresso durante la prima metà del Novecento. Alcune ipotesi, è vero, sono state avanzate, e per questo è giusto riflettere ancora proprio sulla ricezione dell’opera di Poggioli in Italia, e sulle circostanze storiche che hanno influito sulla sua attività di operatore di cultura. Collocare il ‘caso Poggioli’ nel contesto storico cui appartiene, infatti, può contribuire tanto alla giusta impostazione dei nostri studi, quanto a una più approfondita comprensione delle dinamiche socio-culturali dell’Italia di metà Novecento.

Sono passati quindici anni da quando un articolo su «La Repubblica», firmato da Mario Pirani[iv], denunciava non senza toni polemici, la censura politica sulla pubblicazione della Teoria dell’arte d’avanguardia da parte di Einaudi, a seguito del «casus belli» – per citare il carteggio con Pavese[v] – sorto attorno alla pubblicazione dell’antologia Il fiore del verso russo[vi]. Le ragioni erano di tipo ideologico. Poggioli nel Fiore non faceva mistero delle sue posizioni antisovietiche, suscitando lo sdegno del consiglio editoriale einaudiano e una decisa presa di posizione nei vertici del PCI. La «damnatio memoriae»[vii], come si disse allora, che ha contribuito a oscurare il nome di Renato Poggioli nelle cronache letterarie italiane, trova origine senza dubbio in quell’incidente e quindi nell’ambiente culturale dell’Italia del dopoguerra. La pubblicazione nel 2012, a cura di Silvia Savioli, dell’intero carteggio tra Poggioli (che risiedeva a Boston) e Pavese[viii], che per Einaudi curò quel volume, dette a tutti la possibilità di giudicare direttamente come fossero andate le cose. Nulla è più efficace della testimonianza diretta dei documenti storici.

Rileggere oggi quella corrispondenza con il distacco che il tempo trascorso consente, può forse aiutarci a comprendere più a fondo il contesto particolare in cui si svolsero quegli eventi, ma anche a fornire una chiave di lettura più generale e più adatta a meglio interpretare anche altri aspetti dell’esperienza di Poggioli e della sua interazione con la cultura italiana (e viceversa) all’interno del tema più ampio dei rapporti tra intellettuali e istituzioni, e in particolare tra intellettuali espatriati e la loro cultura di origine.

Le vicende biografiche dell’autore e la parabola della sua formazione culturale sono sufficientemente note, almeno nelle linee generali, per cui qui accennerò solo ad alcune tra le tappe più significative per il discorso che intendo sviluppare.

Poggioli nasce a Firenze nel 1907, collocandosi quindi cronologicamente all’interno di quella particolarissima generazione del primo decennio del Novecento che si forma e matura in pieno Ventennio fascista, circondata dalla retorica e dalla propaganda di regime, e da una società deformata dalla follia mussoliniana. L’emancipazione da questo clima di oppressione culturale verso i valori della democrazia passò attraverso percorsi personali e collettivi tragici e dolorosi, come la storia ha insegnato. Le donne e gli uomini di quella generazione lottarono per una società libera nella quale non avevano praticamente mai vissuto. Il modello fornito delle letterature provenienti da altri paesi fu certamente una tappa importante di questo percorso.

È la letteratura, infatti, la chiave interpretativa più adeguata e persuasiva di Poggioli, anche e soprattutto del Poggioli attivista antifascista in America. Non possiamo dimenticare, infatti, che la parabola della sua vita, prematuramente conclusasi nel 1963, e la sua attività di traduttore e di critico letterario, assumono pieno significato sullo sfondo degli eventi storici che si dipanano prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale.

La più valida (e la più citata) tra le definizioni di Renato Poggioli rimane quella formulata da Carlo Bo che ne riassunse il profilo nell’immagine del «mediatore culturale»[ix]. Tale fu infatti Renato Poggioli, in virtù della sua intensa attività di traduttore dalle lingue slave, dal tedesco, e dall’inglese, che è, per definizione, attività di mediazione. Ma Poggioli fu anche mediatore culturale in quanto organizzatore di cultura, come facilitatore del dialogo letterario e intellettuale interculturale, anche nella sua veste di consulente editoriale. Era evidentemente una qualità che gli era innata, riflesso della curiosità e della vivacità intellettuale che lo avevano portato sin dai primi anni a seguire la strada a quel tempo poco battuta della slavistica, ottenendo la laurea in Lettere con tesi in letteratura russa a Firenze nel ’29, e poi l’abilitazione alla libera docenza di filologia slava presso lo stesso ateneo nel ’38, poco prima di trasferirsi negli Stati Uniti.

In Italia si fece conoscere con una precoce raccolta di poesia russa contemporanea in traduzione – La violetta notturna – pubblicata nel ’33 da Carabba a Lanciano. Tra il ’29 e il ’38, anno della partenza per gli Stati Uniti, si contano cinque traduzioni in volume, oltre sessanta pubblicazioni in una ventina di riviste che coprivano pressappoco l’intero spettro editoriale italiano di quegli anni, cui si aggiungono collaborazioni con riviste ceche e polacche. Del ’32 è la traduzione dell’Armata a cavallo di Isaak Babel’ nell’elegantissima edizione Frassinelli curata da Franco Antonicelli. Del ’35 – solo per fare un altro esempio – è la suggestiva traduzione de La marcia di Radetzky di Joseph Roth (Firenze, Marzocco).

Poggioli aveva imparato il tedesco durante un soggiorno da studente in Austria. Negli anni passati nell’Europa dell’Est si era impadronito del ceco, del polacco e del bulgaro. Quando risiedeva a Praga teneva conferenze su Carducci e Pirandello; a Vilnius parlava invece di Leopardi (in polacco), mentre a Milano mandava reportage sul teatro polacco. Benché i suoi interessi da studioso fossero prevalentemente orientati alla slavistica, si può dire che in una certa misura si estendevano pressoché all’intero panorama letterario europeo, lasciando presagire quell’impostazione comparatistica che avrebbe trovato pieno sviluppo negli anni del dopoguerra a Harvard.

Trasferendosi negli Stati Uniti nel 1938 Poggioli cominciò un’altra fase della propria attività intellettuale, ora trapiantato in un paese dal quale non avrebbe fatto ritorno se non per brevi soggiorni estivi o sabbatici come quello del ’53-’54, neppure dopo la fine della guerra. Al fine di comprenderne a fondo la vicenda personale e intellettuale, è importante considerare quale impatto abbia avuto la distanza fisica di Poggioli dall’Italia durante le fasi cruciali della guerra, della Resistenza, e poi durante gli anni della ricostruzione politica, culturale, e materiale del paese, nonostante la caratura internazionale del suo profilo accademico. A mio avviso, la distanza di Poggioli dall’Italia, infatti, non andrebbe misurata solo in termini geografici, o spaziali, ma anche storici e cronologici, dove «anche» in questo caso vuol dire ‘simultaneamente’, ovvero impegnandosi a far incrociare idealmente le due variabili – spaziale e temporale – seguendo un grafico bidimensionale piuttosto che lineare. In questo studio m’impegnerò a dare qualche esempio concreto di questa proposta metodologica, a volte apparentemente divagando nel contesto storico degli eventi in questione, non a caso, ma con l’intento esplicito di allargare il campo visuale a vantaggio, auspicabilmente, di una più efficace contestualizzazione.

Renato Poggioli cominciò la sua attività pubblicistica sulla «Rivista di letterature slave» quand’era appena ventunenne con una traduzione di una poesia di Esenin[x] e fino alla sua partenza per gli Stati Uniti nel 1938 affidò articoli e traduzioni a un vasto numero di riviste e case editrici italiane. Grazie alla sua formazione da raffinato e abile calligrafo[xi], nei contributi ai più disparati periodici, dall’«Ominbus» di Leo Longanesi (1937-39), alla ‘repubblica delle lettere’ di «Solaria» (1926-1934), egli seppe adeguare tono e stile alla testata per cui scriveva, ma è forse proprio nei suoi scritti solariani che emerge la voce più genuina del Poggioli uomo di lettere. Ripercorrendo i fascicoli della rivista di Carocci non si può fare a meno, infatti, di notare in filigrana, la particolarità degli interventi di questo giovane, dinamico ed eclettico studioso, sottesa alla ricca tessitura del dibattito solariano sulla letteratura europea contemporanea. I sette contributi, sempre più articolati col passare delle annate, spaziavano dalla poesia russa contemporanea, a Kafka; da Thomas Mann a Perez de Ayala, a Jaroslav Hašek.

Nella coralità dialettica e a volte contraddittoria tipica delle riviste del Novecento, gli interventi di Poggioli si distinguono come punti fermi per l’autonomia e autorevolezza di giudizio, come fossero pietre dure[xii], più resistenti delle altre non tanto al tempo, quanto alla relatività dei punti di vista nel vivace dibattito critico che animò quella stagione letteraria. Da quegli interventi emergeva un profilo distinto di un intellettuale già maturo, e soprattutto capace di essere al passo col discorso letterario sul modernismo degli anni Trenta, dando alla propria lettura di testi ed autori contemporanei già un taglio da classico della critica letteraria. Gli altri giovani scrittori e critici emergenti che tra gli stessi fascicoli della rivista si segnalavano per la stessa perfezione, inteso alla latina nel senso di ‘forma raggiunta’, completezza, rispondevano – per fare qualche esempio – ai nomi di Giacomo Debenedetti, Eugenio Montale, e Carlo Emilio Gadda.

In quegli anni Poggioli viveva già prevalentemente fuori dall’Italia: come borsista e poi come segretario dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga (1932 e 1935), e poi a Vilnius e a Varsavia come lettore di lingua italiana presso le università locali (1935-’38). Poggioli era dunque un impiegato del Ministero degli Affari Esteri italiano e come tale era costretto a interagire con la burocrazia del Regime. Possiamo immaginare quanto, per un intellettuale i cui studi sulla letteratura russa contemporanea avevano nutrito un forte senso di avversione per i regimi totalitari, dovesse essere penoso constatare quanto il totalitarismo fascista somigliasse a quello sovietico, e quanto dovesse essere difficile convivere con la struttura amministrativa del Regime.

Il primo settembre del 1938, finite le vacanze estive, invece che ritornare a Varsavia al proprio posto di insegnamento, Poggioli con la moglie Renata Nordio si imbarcò a Napoli per raggiungere New York. Mancava solo un anno allo scoppio della Seconda Guerra mondiale con l’invasione della Polonia. Il 1938 fu dunque un anno cruciale nella biografia di Poggioli. Quando lasciava l’Italia, le leggi razziali non erano ancora state promulgate, ma la campagna antisemita aveva già raggiunto livelli inaccettabili: meno di un mese prima, il 5 agosto, era uscito il primo numero de «La difesa della razza», con in apertura il vergognoso decalogo del razzismo italiano, seguito dall’ignobile editoriale di esordio di Telesio Interlandi. Sarebbe difficile pensare che a Poggioli, in Italia durante l’estate, quel fascicolo fosse passato inosservato.

Questa, per rimanere fedele alla prospettiva storica annunciata nel titolo di questo intervento, era l’Italia che Poggioli si lasciava alle spalle imbarcandosi sul Rex, la nave orgoglio del nazionalismo fascista intitolata per volere di Mussolini a Vittorio Emanuele II. Basta il riferimento storico alla triste data del 1938 per intuire la profonda differenza della situazione politica e sociale italiana ed europea in rapido deterioramento, rispetto alla nuova realtà che avrebbe accolto Poggioli oltreoceano, arrivando l’8 settembre di quell’anno a New York. Da qui, marito e moglie si diressero immediatamente verso Northampton, una cittadina a circa cento chilometri nell’entroterra di Boston.

Northampton era sede di uno dei più prestigiosi college femminili del New England, e vivace centro di scambi intellettuali e laboratorio di strategie politiche in chiave antifascista. Motore di questo fervore intellettuale era William Allan Neilson, presidente del College, uno scozzese illuminato impegnato in prima persona, grazie anche alle risorse garantitegli dal suo ruolo istituzionale, nella missione di salvataggio ed accoglienza di esuli europei in fuga dal nazifascismo.

Grazie anche al suo impegno per facilitare l’emissione di visti d’espatrio per gli intellettuali europei attraverso offerte di impiego presso il proprio college[xiii] (Poggioli vi insegnò un anno), Neilson realizzò una considerevole opera di internazionalizzazione del corpo docente di Smith College, e attraverso esso, dell’ambiente colto e liberale che orbitava attorno al campus, divenuto uno dei centri principali dell’organizzazione e coordinamento dell’attività antifascista in America.

I coniugi Poggioli, sulla banchina di Union Station, l’imponente edificio in pietra rossa e marmo italiano dove si fermava un tempo il treno New York – Montréal, con tutta probabilità trovarono ad aspettarli Michele Cantarella, professore di lingua e letteratura italiane a Smith College dal 1929. Cantarella, di origine catanese, era emigrato giovanissimo negli Stati Uniti nel 1921, quando i genitori decisero di lasciare l’Italia alle prime avvisaglie della svolta politica che portò al fascismo. Allo Smith College Cantarella, e sua moglie Hélène, divennero l’elemento catalizzante dell’antifascismo della Connecticut River Valley. Figlio di esuli antifascisti lui, figlia di un medico quebecchese residente a New Bedford, lei, entrambi rientravano nel profilo colto e cosmopolita dell’ambiente di Smith College.

Hélène Paquin Cantarella era in possesso di un master in francese, era poliglotta e sicuramente più indipendente ed ambiziosa della media delle figlie dell’alta borghesia del New England della sua generazione. Da studentessa universitaria al Boston College aveva vissuto a Parigi tra il 1922 e il 1923. Erano i mesi in cui la Shakespeare and Co. di Sylvia Beach pubblicava l’Ulisse di James Joyce, e nelle stanze della libreria di Rue de l’Odeon si radunavano gli scrittori ed artisti americani di quella che oggi conosciamo come ‘The Lost Generation’: Joyce, appunto, Hemingway, T.S. Eliot, sotto lo sguardo attento di Gertrude Stein. Aveva visitato l’Italia ed era stata a Londra prima di rientrare a New Bedford, compiendo una sorta di Grand Tour del ‘900, ancora in voga tra le figlie della buona società americana del tempo.

Durante i primi mesi di vita coniugale di fine ’29 e inizio ’30, quando Michele ancora faceva il pendolare tra Boston e Northampton, la giovane coppia avviò un sodalizio che sarebbe durato una vita intera niente meno che con Gaetano Salvemini[xiv], appena arrivato ad Harvard. Lo storico e antifascista pugliese da Cambridge (Harvard) si spostava regolarmente a Northampton dove sapeva di avere un divano a lui dedicato (il «divano di Salvemini»[xv]) nello studio di Michele, e in Hélène trovò la collaboratrice-redattrice di tutte le sue pubblicazioni in lingua inglese[xvi].

Nella casa dei Cantarella a Belmont Av. negli anni che immediatamente precedono l’arrivo di Poggioli nel ’38, cominciò a radunarsi un gruppo di intellettuali italiani espatriati. A quell’indirizzo Poggioli, sin dai suoi primi giorni in America, avrebbe frequentato, oltre ai padroni di casa, e tra gli altri, Roberto Bolaffio e Lionello Venturi, uno dei dodici docenti universitari che, come noto, rifiutarono di sottomettersi al giuramento fascista. Attorno allo stesso cenacolo di casa Cantarella gravitavano anche il newyorkese Max Ascoli, Giorgio La Piana (teologo di Harvard) e Giuseppe Antonio Borgese, ex collega di Cantarella a Smith tra il 1932 e il 1935, ora all’Università di Chicago, e in procinto di sposare la figlia minore di Thomas Mann, Elizabeth. Furono queste le persone che nel settembre 1939 fondarono, nel salotto di casa Cantarella, la Mazzini Society[xvii], l’organizzazione antifascista che sarebbe cresciuta nel numero degli iscritti e in importanza, al punto di giocare un ruolo significativo presso l’amministrazione Roosevelt sensibilizzando i vertici del governo americano al riconoscimento di un’Italia antifascista distinta da quella rappresentata dal regime. Poggioli, arrivato da un anno appena a Northampton, ne fu uno dei fondatori e il primo presidente.

Questo era dunque il contesto socioculturale che Poggioli trovò al suo arrivo in America. Vale la pena rievocarlo anche se a grandi linee, solo per mostrare come Northampton ai suoi occhi dovesse apparire davvero molto diversa rispetto all’Italia di Mussolini. Con gli esuli italiani che gravitavano intorno ai Cantarella si poteva parlare liberamente, senza paura di delazioni, di letteratura e di politica, e del contributo che l’una poteva offrire all'altra. Il 21 settembre del ’38 – i nuovi arrivati dovevano essersi appena sistemati – Northampton fu investita dal più devastante uragano del secolo. La ‘Summit House’, l’elegante albergo in cima al Mount Holyoke che dall’alto dominava la valle del fiume Connecticut, chiuse definitivamente le sue porte in seguito ai danni provocati dal ‘Long Island Express’ – questo il nome con cui l’uragano del ’38 passò alla storia. In America erano i disastri naturali a fare paura, non i pestaggi, il carcere, o il confino decretati dal regime fascista.

S’intuisce dunque il motivo per cui, nelle lettere di presentazione che accompagnavano le domande d’impiego per l’anno accademico successivo presso altri college del Nord Est, il presidente Neilson, di Poggioli poteva riferire: «ha perso la simpatia per il governo italiano e preferirebbe di gran lunga restare in una atmosfera di libertà»[xviii]. Per chi veniva da sedici anni di vita sotto il regime fascista, arrivare nella Northampton di Salvemini e Cantarella significava assaporare la libertà per la prima volta.

Il periodo americano consentì a Poggioli di liberare tutto il proprio potenziale intellettuale grazie alle opportunità offertegli dalla nuova condizione di vita e di lavoro che tenacemente aveva inseguito e finalmente realizzato. Dopo un anno a Northampton, Poggioli risiedette a Providence durante gli anni della guerra insegnando ancora come italianista presso la Brown University ma soprattutto mantenendo serrati – almeno in principio – i rapporti con la Mazzini Society. Com’è facile immaginare, la grande stagione creativa americana sarebbe cominciata con l’immediato dopoguerra, a Harvard, dove prese ad insegnare dal 1946, inserendosi quasi fisiologicamente nell’ambiente della nascente comparatistica di Harry Levin e Roman Jakobson.

Da questo momento in poi, il punto di vista era definitivamente rovesciato. Poggioli guardava le letterature europee da una distanza prospettica che gli consentiva il distacco sufficiente e necessario alla visione d’insieme. Anche l’Italia, inserita in una geografia più ampia, bisognava ora riavvicinarla riprendendo i contatti con gli amici che erano rimasti a casa, con gli editori e con il mondo della letteratura, mettendo a disposizione del proprio paese ferito dalla guerra un patrimonio di esperienze, conoscenze, e risorse che gli erano garantite da ruolo istituzionale che ricopriva e dalle opportunità che la sua condizione di espatriato gli aveva offerto.

Quello tra l’America e l’Europa era un ponte a due corsie, in una direzione il Poggioli europeista si faceva portavoce della cultura di cui egli stesso era diretta espressione. Nell’altra si riservava il ruolo nuovo di consulente presso l’editoria italiana (Einaudi in primo luogo); pubblicava i propri lavori; e si faceva promotore, insieme a Luigi Berti, della rivista «Inventario» (1946-1964), espressione del primo e più duraturo impegno di Poggioli sul fronte italiano.

Il primo numero di «Inventario» risale alla primavera del ’46[xix], segno del fatto che a guerra finita Poggioli si era già dedicato all’intento di offrire il proprio contributo alla ricostruzione – culturale, nel suo caso – del paese. Assiduo frequentatore e prodotto, potremmo dire, del mondo delle riviste italiane degli anni tra le due guerre, Poggioli si assumeva il compito di raccogliere intorno alla nuova pubblicazione diretta da Luigi Berti, una redazione di respiro internazionale di primissimo ordine, con l’intento di offrire ai lettori italiani il meglio della letteratura internazionale, quasi volesse compensare l’asfissia cui il nazionalismo fascista li aveva costretti per oltre vent’anni.

In questo processo di ritorno, per quanto simbolico, i primi referenti ad essere contattati da Poggioli furono Luigi Berti, amico di gioventù e compagno di scorribande giovanili nelle letterature russa l’uno ed inglese l’altro; Giulio Einaudi, ora responsabile della casa editrice più influente in Italia, e i suoi collaboratori più stretti, tra cui Massimo Mila e Cesare Pavese. Ad una lettera a Mila del gennaio ’47[xx] risale forse la prima menzione della Teoria dell’arte d’avanguardia, che diventerà poi il filo conduttore, parallelo a quello relativo alla pubblicazione del Fiore del verso russo, del fitto scambio epistolare con Cesare Pavese che si inaugurava esattamente un mese più tardi, il 6 febbraio del ’47.

Non sarà necessario ripercorrere qui in dettaglio i contenuti di quella corrispondenza, già accessibile integralmente grazie al volume già citato curato da Silvia Savioli. Mi preme tuttavia in questa sede ritornare su alcuni particolari di quel carteggio che forse oggi possono aiutarci a fare ulteriore chiarezza sulle rispettive posizioni dei due corrispondenti, ma soprattutto sugli effetti che la distanza e il rapido evolversi della storia di quegli anni possono avere avuto sul dialogo tra chi guardava all’Italia dall’esterno e chi la guerra appena finita l’aveva vissuta dall’interno.

Il 5 ottobre del ’49 Pavese, che stava portando a termine l’edizione del Fiore del verso russo, cautamente annunciava l’«Avvertenza» che Einaudi aveva deciso di anteporre all’antologia e ne anticipava il testo a Poggioli[xxi]: «lo veda – scrive – mi sembra piccante»[xxii]. In realtà, la nota con cui l’editore si dissociava dalle posizioni antisovietiche di Poggioli più che «piccante» è tagliente come una rasoiata, soprattutto per noi che oggi la rileggiamo consapevoli dello scompiglio che il libro di Poggioli aveva portato tanto nel consiglio editoriale della Einaudi, quanto nei vertici del PCI, fino a Togliatti[xxiii]. Il tono della risposta di Poggioli, invece, è quello di chi sembra non sospettare minimamente di quanta indignazione il suo libro avesse suscitato tra i collaboratori di Einaudi. Carlo Muscetta, per fare un solo esempio, non avrebbe esitato a definirlo come «schifoso»[xxiv].

[…] sono gratissimo a Giulio Einaudi per la sua avvertenza, non solo in quanto aggrada ma anche in quanto disgrada dal mio libro. Un’altra prova della sua onestà di uomo e di editore. Avrò gran piacere nel leggerla stampata in fronte al volume[xxv].

Chiaramente Poggioli, dal suo punto di vista, attribuiva a Einaudi una nobiltà di intenti che in questo caso non era assolutamente pertinente: la nota aggiunta all’ultimo minuto era solo un rimedio per limitare un danno ormai irreparabile visto che il libro era in procinto di uscire. È uno scambio che letto oggi ha un ché di surreale: poco più in là nel carteggio, quando apprende del rifiuto di pubblicare la Teoria per quello che Pavese definisce senza mezzi termini odium nominis[xxvi], Poggioli comincia a prendere le distanze dalla polemica, commentando così:

Quella polemica mi fa capire quanto io sia fortunato nel non vivere in un’Italia dove se non sei rosso ti credono nero. Io rifiuto di essere rosso o nero. Al tempo del fascismo, almeno a Firenze, ci chiamavano grigi. Ma non siamo grigi: ci rifiutiamo, semplicemente, di essere rossi o neri[xxvii].

Qui assistiamo allo scambio di battute forse più significativo dell’intero carteggio. La risposta di Pavese è nota, e tutta pavesiana:

Badi però che il suo rifiuto – «né rosso né nero» – significa attualmente in Italia «sospeso tra cielo e terra», «né dentro, né fuori», «né vestito né ignudo» – […] insomma una situazione quale soltanto Bertoldo seppe sostenere e con una facezia dopo tutto. In Italia, ripeto, non so altrove[xxviii].

È al significato di quell’«attualmente in Italia» e poi «In Italia» – sottolineato nell'originale – «non so altrove», che è necessario prestare particolare attenzione perché è in queste parole che troviamo un esempio concreto di quella sfuggente intersezione tra storia e geografia cui facevo riferimento precedentemente. Da un lato leggiamo un Poggioli che si definisce «né rosso né nero» e difende la propria indipendenza ideologica con la stessa inconsapevolezza con cui aveva pochi giorni prima interpretato la nota editoriale del Fiore come un segno di apertura mentale da parte di Einaudi. Evidentemente «né rossi né neri» in certi ambienti dell’Italia del 1950 assumeva un significato diverso rispetto a quello degli anni ’30. Dichiararsi né comunisti né fascisti nell’Italia del Ventennio, significava affermare la propria posizione antifascista. Nell’ambiente torinese-einaudinano del ’50, dirsi «non rosso» equivaleva pressappoco a dire di non essere attivamente partecipi dell’ideologia dominante all’interno del processo di riscatto dell’Italia postfascista.

Ricordiamo che questi erano temi che per Pavese toccavano il nervo scoperto della militanza nel PCI, più dovuta che sentita. Sono temi che si ricollegano al travaglio del Taccuino segreto e che continuano a trovare riscontro nel Mestiere di vivere fino alle ultimissime drammatiche annotazioni[xxix].

Il dialogo tra i due sembra attribuire alla stessa formula – «né rossi né neri» – interpretazioni ed implicazioni diverse a seconda del punto di vista dell’interlocutore: uno parla del clima culturale dell’Italia del 1938 dalla prospettiva geografica di un’America ormai in piena guerra fredda, l’altro risponde dal punto di vista della Torino einaudiana del 1950, dopo che c’erano stati la guerra, la Resistenza, il referendum per la Repubblica, l’attentato a Togliatti e le elezioni del 15 ottobre 1948. Forse in questo contesto non sarà banale ricordare che Pavese, tra il ’38 e il ’50, la guerra, la Resistenza, e le trasformazioni dell’immediato dopoguerra le aveva vissute in prima persona (e oggi sappiamo vittima di un dissidio interiore gravissimo). Il periodo bellico Poggioli lo aveva vissuto sì da militante antifascista, e anche da soldato, ma in America, appunto, e poi rimboccandosi le maniche per aiutare come meglio poteva e sapeva la ripresa culturale del proprio paese dal ’46 in poi. La sua esperienza americana tra il ’38 e il ’50 era inevitabilmente diversa rispetto a quella di Pavese in Italia che aveva vissuto il confino, i bombardamenti, i rastrellamenti, e le lacerazioni profonde che la Resistenza aveva inflitto negli italiani. Erano avvenimenti che avevano scosso non solo Pavese, ma la coscienza di chi questi drammatici momenti della nostra storia li aveva vissuti sulla propria pelle, che fosse andato in montagna a combattere, oppure no, come Pavese, che le ferite di guerra le portava non sul corpo, ma nello spirito.

Con quel «badi bene», Pavese sembra in realtà mettere Poggioli in guardia di fronte al rischio di uno sfasamento prospettico. Egli stesso, da americanista che non era mai stato in America, insisteva sottolineando «In Italia, […] non so altrove», consapevole del fatto che la storia italiana era stata profondamente trasformata dagli eventi dell’ultimo decennio, vissuto sicuramente in maniera differente sull’altro versante dell’Atlantico.

Rileggendo attentamente queste lettere non si può non rendersi conto che contengono tracce del dialogo intimo di Pavese con sé stesso, tanto palesi da rischiare di passare inosservate. Col suo «badi bene», oltre che a Poggioli, Pavese si rivolgeva con tutta probabilità anche a sé stesso, vittima di un’esperienza personale di dissidio interiore nel quale si sarebbe consumato tentando di riconciliare una situazione di dubbio inammissibile – nel bene e nel male – nella realtà culturale, politica, e ideologica dell’Italia del dopoguerra. Per il Poggioli ‘americano’, per così dire, la definizione di «né rosso né nero», invece, rientrava perfettamente nella prospettiva ideologica della società nella quale viveva da dodici anni, quando, ormai sulla soglia del maccartismo, era più il pericolo rosso che non quello nero ad occupare l’immaginario comune.

Il ritorno di Poggioli alla cultura italiana del dopoguerra, appena riemersa dall’esperienza della Resistenza, è un ritorno imperfetto, come imperfetto è per definizione il nostos. È forse su questo scarto impercettibile, a meno di attente riflessioni, che si consuma il mancato incontro tra Renato Poggioli e la cultura italiana del dopoguerra.

Lo stesso processo di contestualizzazione storica potrebbe in realtà aiutare a risolvere altri quesiti sulla ricezione del lavoro di Poggioli in Italia. Per esempio, a lungo gli studiosi si sono interrogati sul perché una rivista come «Inventario», per la quale Poggioli e Berti avevano radunato autori di calibro internazionale come T.S. Eliot, Vladimir Nabokov, Harry Levin, Henry Peyre, Herbert Steiner e Pedro Salinas (tutti membri del consiglio editoriale), ma anche italiani come Ungaretti, Quasimodo e Montale, non abbia lasciato un segno molto più profondo nel dibattito critico letterario contemporaneo e nel ricchissimo panorama degli studi sulle riviste letterarie del Novecento. Mi limiterò qui solo ad accennare a un’ipotesi interpretativa che richiede in realtà una trattazione ben più articolata alla luce di documenti ancora in fase di studio e di pubblicazione.

Mark Pietralunga in uno studio molto preciso[xxx] ha mostrato che esiste una chiara linea di continuità tra «Inventario» e le più raffinate riviste letterarie europee dell’anteguerra che ne fecero da modello: dalla fiorentina «Vigilie Letterarie» (fondata Italo Testa nel 1926) che fu il pre-testo del «progetto Inventario», a «The Criterion» di T.S. Eliot, che aveva esaurito la propria ragion d’essere nel 1938, a «Horizons» con cui Cyril Connelly si proponeva di raccogliere l’eredità della rivista eliotiana. A queste riviste va aggiunta senza troppe esitazioni il modello forse subconscio per Poggioli, di quella «Solaria»[xxxi] portavoce in Italia del modernismo europeo negli anni ’20 e ’30, e che egli stesso, nella quarta di copertina della Teoria dell’arte d’avanguardia, aveva indicato come la pubblicazione nella quale meglio si identificava.

Altrove[xxxii] ho cercato di dimostrare come col declinare delle condizioni sociali nell’Europa occupata dal nazifascismo, declinasse anche il modello modernista di una letteratura depositaria di un potere salvifico di fronte alla degenerazione della storia. «Solaria», per esempio, non chiudeva nel ’34 come spesso si è detto, per colpa della censura, ma per la presa di coscienza da parte del fondatore Alberto Carocci dell’inadeguatezza di un modello letterario che aveva riposto tutta la propria fiducia nel potere educatore della cultura, che avrebbe dovuto indirettamente contrastare la barbarie fascista in virtù degli alti valori etici e morali espressi dal neoumanesimo cui la rivista si ispirava. È comprensibile che riprendere quei modelli e quelle strategie degli anni ’20 e ’30, significava confermare la propria inossidabile fiducia nei confronti di un ideale letterario del quale la storia e gli uomini avevano dimostrato di non saper essere all’altezza.

Uno sguardo sincronico, a fianco di una ricerca storica come quella sulle origini e sui modelli di «Inventario» ci ricorderebbe – solo per fare un esempio fin troppo ovvio – che la rivista di Poggioli e di Berti è coetanea del «Politecnico» di Vittorini, il cui primo numero era del settembre ’45, di pochi mesi precedente alla ‘Primavera ’46’ quando debuttava «Inventario». Nel ’45 erano usciti anche il romanzo di Vittorini Uomini e no, e Roma città aperta, il film capostipite del neorealismo cinematografico. Del ’46 erano Sciuscià e Paisà, per restare in tema di cinema neorealista, e la prima edizione del romanzo di Luigi Bartolini Ladri di biciclette[xxxiii]. L’Italia del dopoguerra era, da un lato ripiegata su sé stessa nello sforzo di rielaborare il passato recente della Guerra e della Resistenza attraverso le forme del neorealismo (si pensi, per esempio, a «l’urgenza» e alla «tensione morale» da cui nasceva la letteratura del dopoguerra secondo la famosa prefazione di Italo Calvino all’edizione del 1964 del Sentiero dei nidi di ragno); dall’altro era impegnata in un serrato dialogo ideologico inteso a definire il posto che la cultura e la letteratura avrebbero dovuto occupare nella nuova società italiana rispetto alla politica.

L’intento dichiarato di «Inventario», invece, era quello di riposizionare l’Europa in un nuovo assetto geopolitico allargato, e di esporre la cultura italiana al meglio della letteratura internazionale, proprio attraverso una redazione estera ricchissima di nomi di prestigio. Il risultato fu quello di una pregiatissima rassegna letteraria che già si proiettava sulla fase di rilancio della cultura letteraria italiana nel panorama internazionale, piuttosto che – dalla prospettiva transatlantica – fissare lo sguardo sulle particolari tensioni che animavano il microcosmo del dibattito culturale dell’Italia dei mesi dell’immediato dopoguerra.

Una riprova di questo divario di «Inventario» rispetto alla cultura letteraria italiana contemporanea la troviamo proprio in un confronto col «Politecnico», già nei corsivi programmatici firmati uno da Poggioli e l’altro da Vittorini[xxxiv]. Entrambi esordivano con il riconoscimento del fallimento dell’Europa e della cultura con cui essa si era identificata fino alla tragica stagione del nazifascismo e della Seconda Guerra Mondiale. «Il vecchio continente non è più al centro del mondo», dichiara Poggioli nel suo «Non programma ma proemio», in una sorta di “esame di coscienza”, serriano, per altro evocato esplicitamente nello stesso corsivo.

L’Europa – insiste Poggioli – non ebbe la politica della sua cultura, l’Italia non ebbe la politica della sua tradizione morale. La massima sproporzione di cui Europei ed Italiani per lungo tempo inconsapevolmente soffrirono fu fra l’ipertrofia della loro intelligenza, e l’atrofia della loro coscienza[xxxv].

Analogamente Vittorini nella morte, nella distruzione, e nei nomi dei campi di sterminio legge la sconfitta della cultura millenaria europea che non ha saputo far prevalere i propri principi morali sulla storia:

…la cultura: lei che è stata pensiero greco, ellenismo, romanesimo, cristianesimo medievale, umanesimo, riforma, illuminismo, liberalismo, ecc. e che oggi fa massa intorno ai nomi di Thomas Mann e Benedetto Croce, Benda, Huizinga, Dewey, Maritain, Bernanos e Unamuno, Lin Yutang e Santayana, Valéry, Gide e Berdiaev. Non vi è delitto commesso dal fascismo che questa cultura non avesse insegnato ad esecrare già da tempo. E se il fascismo ha avuto modo di commettere tutti i delitti che questa cultura aveva insegnato ad esecrare già da tempo, non dobbiamo chiedere proprio a questa cultura come e perché il fascismo ha potuto commetterli?[xxxvi]

Ma nonostante le analoghe premesse, Poggioli dall’America, e Vittorini dall’Italia, propongono soluzioni che vanno in direzioni diametralmente opposte. Da un lato Poggioli pensa a un processo di edificazione in chiave esplicitamente borgesiana, rilanciando una letteratura che sappia «diventare qualcosa di più che pura e semplice letteratura» cui si chiede di «saper trasformare in pensiero universale quella cultura tutta letteraria che abbiamo avuto finora». È evidente che questa rinnovata professione di fede nell’universalità della letteratura miri da un lato a ripristinare la continuità con i modelli proposti dai periodici dell’anteguerra, dall’altro individui nello stesso approccio universalista lo strumento ideale per far rientrare l’Europa e l’Italia e la loro storia in una nuova visione allargata dello scenario internazionale come era quella offertagli dalla prospettiva rimossa da cui egli volgeva lo sguardo ai paesi da cui si era allontanato nel 1938.

Vittorini, ‘dall’interno’, per così dire, proponeva una soluzione basata su un metodo opposto rispetto a quello di Poggioli, come opposto era il punto di vista di chi come lui, sul posto, percepiva il polso della società che lo circondava in maniera immediata, reagendovi. Una cultura che non interagisca direttamente con la realtà, dunque, era per lui «consolatrice» degli uomini che «soffrono nella società». Muovendosi da posizioni ideologiche e da esperienze recenti diverse rispetto a quelle di Poggioli, Vittorini, citando sé stesso, si domandava:

Potremo mai avere una cultura che sappia proteggere l’uomo dalle sofferenze invece di limitarsi a consolarlo? Una cultura che le impedisca, che le scongiuri, che aiuti a eliminare lo sfruttamento e la schiavitù, e a vincere il bisogno, questa è la cultura in cui occorre che si trasformi tutta la vecchia cultura. La cultura italiana è stata particolarmente provata nelle sue illusioni. Non vi è forse nessuno in Italia che ignori che cosa significhi la mortificazione dell’impotenza o un astratto furore.[xxxvii]

La proposta dalla quale prendevano le mosse il «Politecnico» e l’ambiente culturale che alla rivista einaudiana faceva riferimento, era una di netta cesura col passato, che scongiurava qualsiasi tipo di continuità con l’accezione di cultura appartenente al periodo precedente alla guerra, quella che secondo l’intellettuale e scrittore siciliano «ha predicato, ha insegnato, ha elaborato princìpi e valori, ha scoperto continenti e costruito macchine, ma non si è identificata con la società»[xxxviii]. Vittorini scriveva all’indomani della fine della guerra, rispondendo in maniera immediata a una situazione di grande emergenza i cui segni erano ben visibili nelle strade delle città italiane. Lasciando l’Italia, invece, Poggioli aveva portato con sé una raffinatissima formazione di impronta calligrafico-rondesca, reinterpretata attraverso la visione paneuropea solariana della letteratura che a lui era particolarmente congeniale e che era evidentemente pronto a rilanciare in chiave universale. Continuità piuttosto che cesura rispetto al passato prebellico era l’obiettivo che egli insieme a Luigi Berti intendeva attribuire all’opera edificatrice di «Inventario». Erano evidentemente questi i presupposti coi quali Poggioli si accingeva a riprendere il suo dialogo con l’Italia, quando in «Letter to Italy», nel 1946 rivolgendosi ai suoi vecchi compagni letterari italiani (Montale, Vittorini, Landolfi, e Berti) scriveva: «I want to merely renew, after seven years of separation and exile, our old talks, and converse with you of arts, culture and poetry»[xxxix].

«Riprendere le vecchie conversazioni» non era forse la strategia più efficace per far ascoltare la propria voce riaffacciandosi al dibattito culturale italiano nel clima dell’immediato dopoguerra. Basterebbe rileggere le critiche mosse al «Politecnico» da Mario Alicata dalle pagine di «Rinascita» proprio nella primavera 1946 per rendersi conto di quale fosse il tono della discussione sul ruolo della letteratura nell’Italia del dopoguerra. Nel suo intervento indirizzato a «La corrente Politecnico»[xl], infatti, Alicata rinfacciava al gruppo torinese di aver tradito le premesse iniziali, rivolgendo loro accuse di «intellettualismo» nel voler riconoscere qualità «rivoluzionarie» alla letteratura di Hemingway, che a suo avviso era appena dotato di una «sensibilità da ‘frammento’, da ‘elzeviro’»:

Insomma, Vittorini e i suoi amici sono partiti dal presupposto illuministico di voler ‘informare’ il lettore italiano di tutto un complesso di ‘fenomeni’ letterari o scientifici o storici, da cui vent’anni d’oppressione e d’oscurantismo avevano tagliato fuori la grande massa degli italiani; e hanno ritenuto che ‘informare’ valesse automaticamente ‘educare’, cercando – piuttosto che di favorire un processo cosciente di critica e autocritica, – di smuovere e di entusiasmare la fantasia[xli].

Avrebbe rincarato la dose lo stesso Togliatti prendendo le parti di Alicata con la sua «Lettera a Vittorini» ancora dalle pagine del numero di ottobre della rivista organo del PCI, provocando la risposta di Vittorini con la «Lettera a Togliatti»[xlii] introdotta dall’ormai famoso titolo in prima pagina di «Suonare il piffero della rivoluzione?». Nella tensione di questo confronto è possibile immaginare quale giudizio potesse essere riservato al taglio letterario dell’«Inventario» di Berti e Poggioli che negli stessi mesi proponeva un approccio fortemente «intellettualizzato», per usare il termine scelto da Alicata in accezione dispregiativa, a una letteratura che il problema politico lo affrontava volutamente in maniera indiretta e soprattutto non ideologicamente schierata. Forse il mancato aggancio di «Inventario» a quel dibattito ideologico e letterario è in parte dovuto a questa afasia, che ci ricorda che la storia appartiene ai luoghi in cui svolge. Eppure, il «progetto Inventario», secondo la definizione di Mark Pietralunga, nasceva dall’intento di voler offrire alla cultura italiana tutti i vantaggi della prospettiva esterna, del dialogo e del confronto con le altre culture occidentali, e forse di una visione a lungo termine che scommetteva sulla riedificazione morale sulla base di principi etico-culturali ritenuti universali. Consapevoli di queste differenze prospettiche, e trascorsi più di tre quarti di secolo dall’esordio di «Inventario», vale certamente la pena, con l’ausilio e l’equilibrio di giudizio che la distanza storica ci consente e alla luce di nuovi strumenti di ricerca e d’archivio oggi a nostra disposizione, di rileggere la rivista come voce complementare rispetto alle altre che prevalsero nel dibattito culturale quel periodo, e negli interessi scientifici degli studiosi nei decenni a seguire[xliii]. Di questo punto di vista ‘esterno’ fu principale fautore Renato Poggioli, che dalla nuova terra in cui aveva affondato le proprie radici, si proponeva di contribuire a rinverdire la vegetazione dell’orto dal quale si era allontanato.

Il ruolo di elemento di congiunzione non solo geografica e culturale, ma anche storica svolto da Poggioli che ho cercato di delineare, comprende un’ampia epoca di profonde trasformazioni che va ben oltre, a mio avviso, gli estremi cronologici posti dal primo saggio dedicato a Poggioli da Dante Della Terza – Renato Poggioli tra «Solaria» e «Inventario» – nel quale si incorniciava l’attività del fiorentino tra i due periodici che meglio ne avevano definito il profilo intellettuale tra gli anni ’30, quando Poggioli cominciò a scrivere sulla rivista di Alberto Carocci, e quel tragico 1963. Forse, per restituire a Poggioli tutta l’ampiezza del ruolo di mediatore tra culture, ma anche tra epoche storiche, sarebbe opportuno allargare i riferimenti cronologici in cui si svolse la sua esperienza, dalla formazione alla maturità. Non dimentichiamo che la fine della collaborazione di Poggioli a «Inventario»; infatti, ci deposita sulla soglia di una nuova epoca letteraria che – significativamente – proprio nel ’63, inaugurava la stagione delle neoavanguardie italiane.

Secondo lo stesso procedimento, allora, all’estremo opposto collocheremo non già «Solaria», ma la rivista e la scuola da cui essa ebbe origine, «La ronda», sui cui modelli letterari di fede indiscussa nel mestiere della scrittura Poggioli si formò, e che informarono la sua visione letteraria degli anni americani fino all’innesto su quei modelli della lezione del New Criticism americano di Allen Tate e Robert Pen Warren. Vista in questi termini, l’ampiezza dell’arco dell’attività di Poggioli, tra «La ronda» e la data iconica per le neoavanguardie del ’63 aggancia la maggior parte della storia della letteratura del nostro Novecento[xliv].

Questo tentativo di contestualizzazione storica ci permette, forse, di comprendere più a fondo l’entità delle trasformazioni culturali e letterarie di cui Poggioli fu testimone, diretto o indiretto, con i vantaggi, ma anche con i limiti che derivano da una prospettiva esterna, almeno per quel che riguarda il dialogo diretto con la cultura del proprio paese d’origine. Per affrontare efficacemente qualsiasi quesito relativo al senso e alla dimensione dei rapporti tra Poggioli e l’Italia, e tra l’Italia e Poggioli, è essenziale dunque, a mio avviso, ristabilire quanto più oggettivamente possibile, il contesto storico, sociale e ideologico in cui quelle particolari vicende si svolsero, su entrambi in versanti dell’Atlantico. Solo così sarà possibile un’interpretazione equilibrata dei fatti e delle loro cause, che contribuisca ad arricchire la nostra comprensione di queste dinamiche complesse, che sono la risultante della confluenza di fattori eterogenei tra loro. In questo modo la figura straordinariamente ricca di Poggioli si fa oggi cartina di tornasole per chi volesse cimentarsi nel far incrociare culture ed epoche storiche diversissime rispetto al punto di riferimento costante di un uomo che quelle epoche e quelle culture le ha attraversate rimanendo fedele a un ideale letterario che ancora oggi continua ad affascinare per la sua coerenza.

L’esperienza di Renato Poggioli ha percorso spazio e tempo secondo traiettorie che potremmo definire trasversali. Forse è per questo che fino ad oggi il suo percorso ha solo troppo di rado, e solo in tempi recenti, incontrato il meritato interesse nel suo paese d’origine. Mi piace pensare che sia arrivato finalmente il momento di colmare quella distanza tra un punto di partenza ed uno di ritorno che si era pensato impossibile, e così restituire non tanto l’Italia a Renato Poggioli, quanto Renato Poggioli all’Italia.

NOTE

[i] Completata alla fine del 1953, usciva nei primi mesi del 1954 Mattino domenicale e altre poesie, la raccolta di poesie di Wallace Stevens tradotta da Renato Poggioli (Torino, Einaudi).

[ii] Desumiamo alcuni di questi dettagli dalle battute iniziali della conferenza appuntate sui primi due foglietti numerati: «M’immagino che siate avvezzi a udire più spesso conferenzieri che vi parlano in inglese ma con accento americano, che conferenzieri come me, che vi parlano in italiano, ma con accento toscano. D’altra parte, io nacqui fiorentino, o per dirla con Dante: ‘io fui nato e cresciuto – sopra il bel fiume d’Arno alla gran villa’. L’unica differenza importante tra lui e me e molti di voi, è che io nacqui dall’altra parte, da quella d’Oltrarno. Fra i miei ricordi è ancora vivo quello di questo lungarno, di questo palazzo, perfino della porta d’accesso a questa sala, che mi ricordo d’aver visto varcata da uomini come Pio Rajna e da altri maestri della cultura fiorentina d’un tempo. Potete quindi immaginarvi quanto io sia fiero e commosso di parlare nella sede della Leonardo, da questa cattedra, e ad un pubblico quale il vostro». «Questo palazzo» sarebbe quindi Palazzo Corsini, affacciato sull’omonimo lungarno, che ospitò la sede della «Leonardo» tra il 1932 e il 1990. La datazione del documento è incerta. Alcuni riferimenti nell’epistolario di Poggioli (Fondo Poggioli, Roma) ci danno delle indicazioni utili a intendere che Poggioli sarebbe partito dal Massachussetts per uno dei suoi soggiorni italiani nei giorni successivi al 20 giugno 1953 (lettera di Luigi Berti a Poggioli del 2 luglio 1953). Lo stesso Berti scriveva il 26 agosto successivo: «Carissimo Renato, aspettavo che tu fossi a Firenze per scriverti», indicando il passaggio di Poggioli nel capoluogo toscano. Sono i mesi immediatamente precedenti l’uscita delle versioni italiane delle poesie di Wallace Stevens da Einaudi, quando evidentemente aveva appena concluso il lavoro di traduzione di Mattino Domenicale (cfr. M. Bacigalupo, Wallace Stevens nella Terra dei Limoni e il Carteggio con Renato Poggioli, in I Limoni: La Poesia in Italia nel 1995, a cura di Francesco De Nicola e Giuliano Manacorda, Marina di Minturno, Armando Caramanica Editore 1996, pp. 47-63; L. Alcini, Il carteggio tra Poggioli e Stevens, Roma, Aracne 2014). I foglietti inoltre, sono conservati, insieme agli appunti di altre conferenze in italiano preparate evidentemente per lo stesso periodo di permanenza in Italia, in buste da lettera intestate di «Inventario», la rivista diretta da Luigi Berti di cui Poggioli era co-fondatore e direttore della redazione straniera dal 1946. Con una lettera del 18 settembre Berti mandava a Poggioli le bozze per la ‘sua’ carta intestata chiedendogli se gli bastassero 250-300 buste e fogli, mentre il 26 dello stesso mese Berti esordiva scrivendo «la carta intestata ti sarà inviata nei primi giorni della nuova settimana» (Fondo Poggioli, Roma). È facile supporre che alcune delle buste da lettera, a portata di mano, fossero state utilizzate da Poggioli per raccogliere gli appunti per il suo giro di conferenze in Italia. Se queste ipotesi fossero corrette, il documento potrebbe appunto risalire a quell’autunno del 1953.

[iii] Gli atti del convengo del 2007 sono raccolti in R. Ludovico, L. Pertile, M. Riva (a cura di), Renato Poggioli. An Intellectual Biography, Firenze, Olschki 2012. Negli anni recenti tanti altri studiosi e studiose hanno ripreso lo studio di Renato Poggioli nelle diverse manifestazioni della sua attività intellettuale. In precedenza, erano apparsi tre soli articoli interamente dedicati a Poggioli: D. D. Terza, Renato Poggioli tra Solaria e Inventario (con un’aggiunta di lettere inedite), «Italica» 48, 1 (Spring 1971) pp. 3-33 (ora in Da Vienna a Baltimora. La diaspora degli intellettuali europei negli Stati Uniti d’America, Roma, Editori Riuniti 19871; 20012], pp. 123-155); L. Beghin, Uno slavista comparatista sotto il fascismo: gli anni di formazione di Renato Poggioli (1928-1938), «Archivio Russo-Italiano» IV, a cura di Daniela Rizzi e Andrei Chichkine, Salerno, Europa Orientalis 2005, pp. 395-446; G. Ghini, Tradurre il ritmo del poeta. Puskin nelle versioni ritmiche di Poggioli, «Studi slavistici» II (2005) pp. 81-96. Numerose le iniziative editoriali dovute al recente ritorno di interesse per Poggioli, tra cui: L. Alcini, Renato Poggioli traduttore e comparatista: Attualità del duplice esilio di uno spirito cosmopolita nel nome della libertà di pensiero, «Forum Italicum» L, 1 (2015) pp. 87-128; B. Sulpasso, Boris Pasternak and Renato Poggioli, in Novoe o Pasternakach: materialy Pasternakovskoj konferencii 2015 goda v Stenforde, a cura di Lazar Fleishman, Mosca, Azbukovnik 2017, pp. 513-520; S. Fumagalli, Note sul metodo traduttivo di Renato Poggioli. La traduzione del primo sonetto invernale di Vjačeslav Ivanov: analisi filologica e variantistica, «Europa orientalis» XL (2021) pp. 507-530; B. Sulpasso, Canone e antologie poetiche del Novecento. 1923-1933: verso La violetta notturna, «Europa orientalis» XL (2021) pp. 251-280. Va segnalato anche il capitolo dedicato ancora al Poggioli traduttore da Alessandro Niero in Tradurre poesia russa. Analisi e autoanalisi, Macerata, Quodlibet, 2019, pp. 107-183. Tra i carteggi editi si segnala: C. Pavese, R. Poggioli, A meeting of minds. Carteggio (1947-1950), a cura di S. Savioli, Alessandria, Edizioni dell’Orso 2010, introduzione di R. Ludovico; il già citato Carteggio tra Poggioli e Stevens curato da Laura Alcini purtroppo non tiene conto di un’altra abbondante selezione del carteggio tra Renato Poggioli e Wallace Stevens curata e commentata da Massimo Bacigalupo (cit.). Delle diciassette lettere raccolte da Alcini sei sono in comune con quelle pubblicate da Bacigalupo. È inoltre in corso di pubblicazione a cura di Marta Fabrizzi una parte del carteggio tra Renato Poggioli e Luigi Berti (Firenze, SEF). Tra le traduzioni va segnalato R. Poggioli, Il flauto d’orzo, trad. di R. Bisso, Ro Ferrarese, Book Editore 2012, e la riedizione di J. Hâsek, Il buon soldato Sc’vèik (trad. B. Meriggi, R. Poggioli, Milano, Feltrinelli 2013). Teoria dell’arte d’avanguardia è stato ristampato da Edizioni Biblioteca dell’Orfeo (Roma 2014); de Il fiore del verso Russo, attualmente pubblicato da Mondadori, ne è stata creata nel 2009 una pregevolissima edizione non in vendita dalla casa editrice Einaudi.

[iv] M. Pirani, Renato Poggioli. Una vittima illustre delle censure del PCI, «La Repubblica», 22 gennaio 2008. L’argomento fu ripreso da Mauro Canali su «Liberal» con La cacciata di Renato Poggioli (2 febbraio 2008) e successivamente su «La Stampa» da Lorenzo Mondo con Pavese, un fiore avvelenato per lo Struzzo (7 luglio 2010).

[v] Poggioli a Pavese, 23 gennaio 1950 (Cfr. C. Pavese, R. Poggioli, A meeting of minds, cit.)

[viii] Si tratta di «A meeting of minds». Carteggio (1947-1950) citato nella nota 3. Il volume raccoglie la corrispondenza tra Poggioli e Pavese quasi esclusivamente incentrata su questioni editoriali, con Pavese nella veste di curatore del Fiore del verso russo, e Poggioli in quella di autore e di prolifico consulente editoriale per la casa editrice Einaudi. Le polemiche relative alla pubblicazione del Fiore (e alla conseguente mancata pubblicazione della Teoria dell’arte d’avanguardia) rappresentano forse il nodo centrale del carteggio in quanto documentano i retroscena delle dinamiche ideologiche ed editoriali della casa editrice torinese, nonché la difficile posizione di Pavese obbligato a fare da intermediario tra il consiglio editoriale einaudiano e Renato Poggioli, estraneo alle dinamiche politico-culturali dell’Italia dell’immediato dopoguerra.

[ix] C. Bo, La cultura europea in Firenze negli anni ’30, «L’approdo letterario» XV, 46 (nuova serie) (aprile-giugno 1969) p. 9.

[x] S. Esenin, Inona, trad. Renato Poggioli, «Rivista di letterature slave» III, 1 (febbraio 1928) pp. 70-82.

[xi] Vale la pena ricordare che la sua formazione ebbe luogo soprattutto negli anni Venti, quando dominava la lezione del ‘ritorno all’ordine’ della rivista romana «La ronda». Si veda in proposito A. Cristiani, Renato Poggioli and the Italian Periodicals between 1928 and 1938, in R. Ludovico, L. Pertile, M. Riva, cit., pp. 21-38.

[xii] Il riferimento inevitabile è a Pietre di paragone, la raccolta di saggi che Poggioli pubblicò nel 1939 presso l’editore Parenti di Firenze nel quale confluì la gran parte di questi interventi solariani.

[xiii] Cfr. M.F. Thorp, Neilson of Smith, New York, Oxford University Press 1956; C. Killinger, Fighting Fascism from the Valley: Italian Intellectuals in the United States, in The Dispossessed. An Anatomy of Exile, a cura di Peter Rose, Amherst-Boston, University of Massachusetts Press 2004.

[xiv] Si veda in proposito C. Killinger, Gaetano Salvemini. A Biography, Westport, Praeger 2002.

[xv] Cfr. Ann Tracy, I am Ahab. The Work and Days of Hélène Paquin Cantarella, Trafford Publishing, Victoria [oggi Bloomington] 2006.

[xvi] C. Killinger, cit., p. 228 e sgg.

[xvii] Si vedano in proposito C. Killinger, Renato Poggioli and Antifascism in the United States, in R. Ludovico, L. Pertile, M. Riva, cit., pp. 39-57; A. Baldini, P. Palma, Gli antifascisti italiani in America (1942-1944), Firenze, Le Monnier 1990; M. Tirabassi, Enemy Aliens or Loyal Americans? The Mazzini Society and the Italian-American Communities, in Atti del Settimo Convegno Nazionale: Italy and Italians in America, a cura di. A. Rizzardi, «Rivista di Studi Anglo-Americani» III (1984-85) pp. 399-425.

[xviii] «I gather that he is pretty thoroughly out of sympathy with it and would like very much to stay in the free atmosphere». Smith College Archives, Nielson Presidential, Box 20, folder Fl8, Renato Poggioli (15 gennaio 1939).

[xix] S’intende che la fase di progettazione che è possibile seguire nel dettaglio attraverso l’epistolario con Luigi Berti inizia sin dai primissimi mesi del ’45. Si vada, ad esempio, la nota n. 30 qui di seguito.

[xx] Fondo Poggioli, Roma.

[xxi] Ne inseriamo qui uno scampolo significativo per dare il senso del tono dell’intervento editoriale, in realtà redatto di proprio pugno dallo stesso Pavese (Cfr. C. Pavese, R. Poggioli, A meeting of minds, cit.): «A noi preme osservare che l’interpretazione che l’antologia dà dello sviluppo di questa poesia e l’asprezza di qualche suo giudizio sulle sue più recenti vicende, sono testimonianza, una fra le molte, della crisi della cultura contemporanea, della sua tragica mutilazione e fungibilità dei valori, per cui chi lavori e ricerchi in un campo dello spirito, affermandone giustamente le esigenze e i valori, si trova costretto, sia pure provvisoriamente, a non tenere conto delle esigenze e dei valori in un altro campo della cultura e della vita. Quando si chiude un libro come questo sorgono delle domande e dei dubbi: è possibile trasformare in modo radicale la vita di un popolo lasciandone intatta la vita precedente? Quali sono le ragioni rispettive di una cultura estensiva e di una intensiva? La guerra, qualunque guerra, non si fa mobilitando tutte le energie? Ma anche: fino a che punto la costrizione può divenire persuasione? S’ingannavano i profeti antichi ritirandosi in un deserto? La filosofia, la morale, l’arte, sopportano aggettivi?» (La nota firmata «L’Editore» la si legge in R. Poggioli Il fiore del verso russo, Torino, Einaudi 1950, pp. VII-VIII).

[xxii] Pavese a Poggioli, 5 ottobre 1949.

[xxiii] Per i dettagli di queste vicende non possiamo che rimandare all’autorevole ricostruzione di Luisa Mangoni in Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni Trenta agli anni Sessanta, Torino, Bollati Boringhieri 1999, pp. 563 e sgg.

[xxv] Poggioli a Pavese, 8 ottobre 1949.

[xxvi] Pavese a Poggioli, 2 febbraio 1950.

[xxvii] Poggioli a Pavese, 30 gennaio 1950.

[xxviii] Pavese a Poggioli, 16 gennaio 1950.

[xxix] Si veda in proposito L. Pertile, Pavese e Matthiessen, «Sincronie» V, 9 (gennaio-giugno 2001).

[xxx] M. Pietralunga, Rebuilding Italy: Renato Poggioli and the Inventario Project, in R. Ludovico, L. Pertile, M. Riva, cit., pp. 209-228.

[xxxi] Che la rivista fiorentina fosse tra i modelli impliciti di «Inventario» è confermato da alcuni riferimenti diretti alla stessa «Solaria» presenti nelle lettere da Poggioli a Berti sin dal 1945, quando l’idea di una nuova rivista pubblicata dai Fratelli Parenti (lo stesso storico editore fiorentino della rivista di Carocci) cominciava a prendere corpo nel carteggio. Il 29 gennaio 1945, per esempio, Poggioli scriveva a Berti: «Cominciamo dalla rivista. Sono contento che tu e i Parenti la facciate. […] Dovreste evitare di fare una replica di Solaria e Letteratura. Non dovete fare una rivista sociale o politica. In un momento come questo sarebbe quasi blasfematorio. Dovreste studiare, da letterati e saggisti, molti problemi di vita moderna. Dovreste essere europei ma non esotizzanti, italiani ma non provinciali. Quando ci avrò pensato un po’ sopra vi manderò suggerimenti di carattere generale». Anche come esempio di cosa non sia opportuno fare, «Solaria» rimane per Poggioli il modello di riferimento, prendendone alquanto le distanze secondo un difficile equilibrio tra un’impostazione «sociale o politica» e una dichiaratamente letteraria.

[xxxii] R. Ludovico, «Una farfalla chiamata Solaria» tra l’Europa e il romanzo, Pesaro, Metauro 2010.

[xxxiii] L. Bartolini, Ladri di biciclette, Roma, Polin 1946.

[xxxiv] Questa proposta – s’intende – nasce nella consapevolezza che la rivista di Vittorini non rappresentasse tutto lo spettro della cultura italiana, bensì quello di matrice einaudiana, con la quale pure Poggioli intese raffrontarsi e identificarsi per tutta la sua vita, anche dopo l’incidente del Fiore del verso russo. Poggioli e Vittorini erano in contatto epistolare e si scambiavano i fascicoli delle riviste. I due avevano anche stipulato un accordo affinché le riviste si scambiassero annunci pubblicitari reciproci. «Ti ho mandato e continuerò a mandarti ‘Politecnico’, lo ricevi?», domandava Vittorini a Poggioli in una lettera del 9 aprile 1947. Nella stessa lettera Vittorini affrontava anche il problema della diffusione di «Inventario» in Italia, evidentemente su previa sollecitazione di Poggioli: «“Inventario” mi sembra un digest molto ben fatto e anch’io non mi spiego la scarsa risonanza in Italia. Forse, come dici, c’è un po’ troppa prudenza da parte di Parenti. E poi costa troppo caro». Evidentemente la scarsa diffusione di «Inventario» era apertamente tema di conversazione tra il direttore di una e il condirettore dell’altra, stabilendo un confronto consapevole tra le due pubblicazioni. La scelta del termine «digest» da parte di Vittorini è anche significativa di come egli recepisse l’impostazione antologica della rivista di Berti e Poggioli.

[xxxv] R. Poggioli, Non programma ma proemio, «Inventario» I, 1, p. 1.

[xxxvi] E. Vittorini, Una nuova cultura, «Il Politecnico» 1, 1 (29 settembre 1945) p. 1.

[xxxvii] E. Vittorini, cit., p. 1, [corsivo nostro]. Basta il colpo d’occhio della prima pagina del primo numero del «Politecnico» per notare di spalla la prima parte di un’Inchiesta sulla Fiat intitolata La Fiat e l’Italia, e un altro articolo dello stesso Vittorini intitolato «Il popolo spagnolo attende la liberazione». Al corsivo d’apertura di Poggioli su «Inventario» invece, faceva seguito un saggio di T.S. Eliot intitolato «Note per una definizione della cultura» che, insieme a un secondo intervento nel numero successivo, riproponeva in italiano i contenuti di tre articoli comparsi nel «New English Weekly» nel 1943 in procinto di essere rielaborati nel noto volume dallo stesso titolo di Notes Toward the Definition of Culture che sarebbe uscito nel 1948. Qui Eliot riconduceva il concetto di cultura europea alle comuni origine cristiane e greco-romane condivise dai popoli che in essa si riconoscevano, ancora nello spirito di una ideale continuità tra passato e presente in chiave paneuropea.

[xxxix] R. Poggioli, Letterto Italy, «Briarcliff Quarterly» II (October 1946) pp. 209-211.

[xl] «Rinascita» III, 5-6 (1946) p. 116.

[xlii] «Il Politecnico» II, 35, (1947).

[xliii] Per quel che riguarda le vicende pratiche che pure influirono sul taglio della rivista, apprendiamo da documenti relativi alla gestione della redazione conservati presso il Fondo Poggioli di Roma, che il nuovo accordo per la pubblicazione di «Inventario» presso l’Istituto Editoriale Italiano di Milano dal 1949 in poi, pur lasciando al comitato direttivo «la più ampia libertà e la piena responsabilità dell’indirizzo culturale della Rivista», imponeva il rispetto categorico di alcuni «principi», tra cui quello secondo cui «INVENTARIO è e resterà una Rivista letteraria: si occuperà prevalentemente di letteratura contemporanea e marginalmente dei problemi culturali, storici, filosofici, scientifici, connessi con la letteratura; ma non si occuperà mai ex professo di politica, specie in senso contingente». (Bozza di accordo preparata dall’Istituto Editoriale Italiano, 25 novembre 1948. Fondo Poggioli, Roma). Il chiaro indirizzo letterario imposto dal nuovo editore conferma come, da quella data in poi, la rivista dovesse formalmente astenersi da qualsiasi riferimento alla politica e alla società contemporanee, distanziandosi ulteriormente dalla cultura militante di cui «Il Politecnico» era una delle voci. Nei primi tre numeri della prima serie del 1946, ancora pubblicata dall’editore Parenti di Firenze, erano comparsi solo tre interventi di taglio vagamente politico-ideologico, tutti a firma di Mauro Calamandrei, uno per ciascun fascicolo dell’anno primo (1946). Si tratta di una «Lettura» di Per la pace religiosa di A.C. Jemolo (Firenze, La nuova Italia 1944), e di due «Note» entrambe dallo stesso titolo di Premessa al problema italiano. Col nuovo editore, anche questi timidi tentativi di entrare nel dibattito politico culturale italiano sarebbero definitivamente scomparsi.

[xliv] A dimostrazione della rilevanza del lavoro di Poggioli per le neoavanguardie, ricorderemo che Umberto Eco, uno dei fondatori del Gruppo ’63, faceva riferimento alla Teoria dell’arte d’avanguardia in un articolo del 1971 intitolato «The Death of the Gruppo ’63» (in Culture and Ideology in Postwar Italy, Edinburgh, «20th Century Studies» V [Special Issue] (1971) pp. 60-71), e poi ancora nel 2013, quando nel cinquantesimo anniversario della fondazione del Gruppo ‘63, citava ancora Poggioli e la Teoria per spiegare il rapporto tra le avanguardie storiche e la neo-avanguardia: «Bisogna rileggersi il saggio di Renato Poggioli, bellissimo, sulle avanguardie: ne faceva una fenomenologia fissandone le caratteristiche. E fra queste per l’avanguardia diceva che deve esser terroristica e suicida. In ogni caso espressione polemica di un Gruppo bohemien ancora escluso dal potere. Il Gruppo era terroristico, ma non suicida, perciò non eravamo come l’avanguardia storica». («Eco: noi ragazzi del ’63, avanguardia da vagone letto», in «Il Venerdì di Repubblica», 1 febbraio 2013).

¬ top of page

|

|

| Iniziative |

|

|

11 gennaio 2026

Addio a Giancarlo Cauteruccio

11 dicembre 2025

Convegno Compalit, Pisa 11-13/12/25: Filtri. La forma come mediazione e come conflitto

5 dicembre 2025

Semicerchio a "Più libri più liberi" (Roma)

3 dicembre 2025

Dialogo con Jorie Graham-Torino

12 ottobre 2025

Semicerchio al Salon de la Revue di Parigi

9 ottobre 2025

Addio a Francesco Recami

26 settembre 2025

Semicerchio a Bright -Siena

22 settembre 2025

Adesione sciopero per Gaza

21 settembre 2025

Semicerchio col CRIC a Firenze RiVista

9 settembre 2025

In memoria di Anna Maria Volpini - Firenze, 9 settembre

1 settembre 2025

Per i 90 anni di Charles Wright - di Antonella Francini

7 giugno 2025

Semicerchio per Gaza

26 marzo 2025

Semicerchio a UNISTRASI

5 marzo 2025

Il testo-natura. Presentazione di Semicerchio 70 e 71, Roma Sapienza.

22 novembre 2024

Recensibili per marzo 2025

19 settembre 2024

Il saluto del Direttore Francesco Stella

19 settembre 2024

Biblioteca Lettere Firenze: Mostra copertine Semicerchio e letture primi 70 volumi

16 settembre 2024

Guida alla mostra delle copertine, rassegna stampa web, video 25 anni

21 aprile 2024

Addio ad Anna Maria Volpini

9 dicembre 2023

Semicerchio in dibattito a "Più libri più liberi"

15 ottobre 2023

Semicerchio al Salon de la Revue di Parigi

30 settembre 2023

Il saggio sulla Compagnia delle Poete presentato a Viareggio

11 settembre 2023

Recensibili 2023

11 settembre 2023

Presentazione di Semicerchio sulle traduzioni di Zanzotto

26 giugno 2023

Dante cinese e coreano, Dante spagnolo e francese, Dante disegnato

21 giugno 2023

Tandem. Dialoghi poetici a Bibliotecanova

6 maggio 2023

Blog sulla traduzione

9 gennaio 2023

Addio a Charles Simic

9 dicembre 2022

Semicerchio a "Più libri più liberi", Roma

15 ottobre 2022

Hodoeporica al Salon de la Revue di Parigi

13 maggio 2022

Carteggio Ripellino-Holan su Semicerchio. Roma 13 maggio

26 ottobre 2021

Nuovo premio ai traduttori di "Semicerchio"

16 ottobre 2021

Immaginare Dante. Università di Siena, 21 ottobre

11 ottobre 2021

La Divina Commedia nelle lingue orientali

8 ottobre 2021

Dante: riletture e traduzioni in lingua romanza. Firenze, Institut Français

21 settembre 2021

HODOEPORICA al Festival "Voci lontane Voci sorelle"

11 giugno 2021

Laboratorio Poesia in prosa

4 giugno 2021

Antologie europee di poesia giovane

28 maggio 2021

Le riviste in tempo di pandemia

28 maggio 2021

De Francesco: Laboratorio di traduzione da poesia barocca

21 maggio 2021

Jhumpa Lahiri intervistata da Antonella Francini

11 maggio 2021

Hodoeporica. Presentazione di "Semicerchio" 63 su Youtube

7 maggio 2021

Jorie Graham a dialogo con la sua traduttrice italiana

23 aprile 2021

La poesia di Franco Buffoni in spagnolo

22 marzo 2021

Scuola aperta di Semicerchio aprile-giugno 2021

19 giugno 2020

Poesia russa: incontro finale del Virtual Lab di Semicerchio

1 giugno 2020

Call for papers: Semicerchio 63 "Gli ospiti del caso"

30 aprile 2020

Laboratori digitali della Scuola Semicerchio

» Archivio

|

|

|

|

|

|

»

»

»

»

»

»

»

»

»

|

|

|

|

|

|

|

|

| Editore |

|

|

|

|

| Distributore |

|

|

|

|

Semicerchio è pubblicata col patrocinio del Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali dell'Università di Siena viale Cittadini 33, 52100 Arezzo, tel. +39-0575.926314, fax +39-0575.926312

|

|

web design: Gianni Cicali

|

|

|

|