« indietro

«LE MIE NOTTI SONO PIENE DI VIRGILIO»:

immagini del poeta augusteo nell’opera di J. L. Borges

immagini del poeta augusteo nell’opera di J. L. Borges

di Addolorata Bellanova

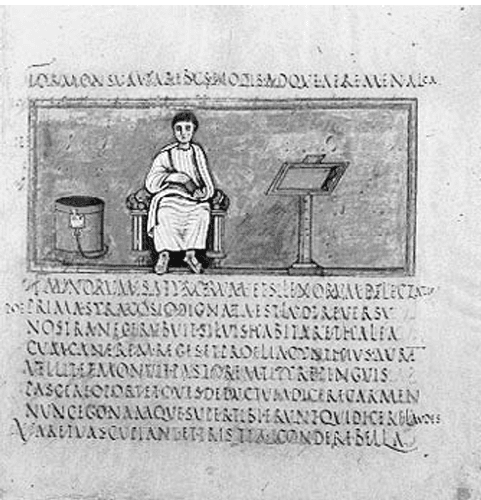

Ritratto di Virgilio nel Vergilius Romanus (Vat. Lat. 3867, f. 14r)

«¿En cuál de mis ciudades moriré? / ¿En Ginebra, donde recibí la revelación, / no de Calvino ciertamente, sino de Virgilio y de Tácito?». Questi versi di Qué será del caminante fatigado… del 1980 [1] rendono omaggio a Ginevra, riservandole il primo posto, in apertura, nella lunga schiera di città borgesiane. Ed è nella città svizzera, preci samente nel collegio Calvino, che Borges ‘incontrò’ Virgilio e Tacito. Ma se la rivelazione ha avuto luogo a Ginevra, negli anni dell’adolescenza, e se ancora dura il ricordo, ora che è prossima la morte, mentre Borges cerca un porto per l’ultimo approdo, ciò vuol dire che l’antico idioma lo ha accompagnato durante tutta la sua esistenza, proprio attraverso le sapienti voci di Virgilio e di Tacito. Non vogliamo soffermarci sulla presenza dello storico latino nell’opera di Borges. Vogliamo parlare di Virgilio invece, i cui versi riempirono le notti di Borges per tutta la vita [2]. Sempre più, con l’avanzare degli anni e della cecità. Fino ai suoi ultimi giorni, stando a quanto leggiamo in Una vita di poesia [3].

I «versi che non vogliono andarsene» [4] non appartengono solo alla maggiore delle opere virgiliane di cui Borges scrive un prologo raccolto in Biblioteca personal (1988) [5]: restano anche immagini e esametri dalle Bucoliche e dalle Georgiche. In più Borges riconosce al poeta latino un ruolo importante nella tradizione occidentale di cui si sente partecipe. Per questo afferma: «Siamo tutti figli di Virgilio. E Virgilio, a me, ha spalancato non le porte dell’Inferno, ma quelle dell’Universo» [6]. Siamo tutti figli di Virgilio, dunque, anche gli argentini – europei in esilio–, perché condividiamo una cultura, una civiltà, di cui il poeta dell’Eneide può essere considerato emblema. Come non individuare una consonanza di toni rispetto all’Eliot di Che cos’è un classico? [7] Alla maniera di Eliot, Borges riconosce alla poesia di Virgilio un ruolo ben più grande di quello di un qualunque altro poeta latino. Il complesso di valori di cui si fanno tramite i versi virgiliani costituisce infatti il cuore della civiltà occidentale. In forza di questo Borges dopo può affermare «Siamo tutti figli di Virgilio». Non a caso, d’altronde, Dante volle la guida del poeta latino nel suo viaggio ultramondano: la scelta del poeta della Commedia rispecchia, secondo Borges, un sentimento comune («da perdurable forma estética a lo que sentimos y agradecemos todos los hombres») [8]: quasi a dire che tutti gli uomini si sono incamminati insieme a Dante, appoggiandosi a Virgilio.

Borges sintetizza la posizione della tradizione in merito a Virgilio, spogliandola però delle implicazioni cristiane. Al contrario di Eliot infatti, che riconosce nel poeta latino un’anima «naturalmente cristiana», naturaliter christiana [9], egli non osserva una relazione con i valori del Cristianesimo [10]. Neppure quando accosta, in Fragmentos de un Evangelio apócrifo [11], le parole di Virgilio a quelle di Cristo: nella beatitudine tutta terrena, che riecheggia la modalità del Vangelo di Matteo, non è prospettata una redenzione etico-religiosa.

49. Felices los que guardan en la memoria pa–

labras de Virgilio o de Cristo, porque éstas darán

luz a sus días [12].

La luce che la poesia latina e la ‘poesia’dei passi evangelici possono fornire è quella letteraria. Virgilio, dunque, nella ricezione borgesiana non è sentito in rapporto alla sensibilità cristiana, e, anzi, anche le parole di Cristo sembrano avere un valore che prescinde dall’insegnamento religioso. L’illuminazione degli occhi del cieco– cecità fisica o interiore– è l’illuminazione che proviene dall’esperienza estetica della poesia: è questa che fa dire a Borges: «e Virgilio, a me, ha spalancato non le porte dell’Inferno, ma quelle dell’Universo».

La mano sulla seta e altre immagini

La mano sulla seta e altre immagini

Nelle pagine borgesiane l’allusione a Virgilio procede spesso per immagini o espressioni significative e partico larmente evocative: un’immagine intima, ritaglio di vita quotidiana, com’è la mano del poeta che accarezza la seta, o l’usignolo, che è l’emblema dell’ispirazione poetica, oppure una luna intima, silenziosa e complice.

1. Virgilio e l’usignolo

1. Virgilio e l’usignolo

Borges incontra la definizione dell’usignolo come «immortal Bird», ovvero emblema dell’atemporalità e dell’immortalità, nei versi di Keats, letti fin da bambino [13]. Il melodioso usignolo non è nato per la morte, così come la poesia non nasce per la morte. Proprio da questo accosta mento scaturisce il componimento Al ruiseñor [14] (La rosa profunda 1975).

¿En qué noche secreta de Inglaterra

o del constante Rhin incalculable,

perdida entre las noches de mis noches,

a mi ignorante oído habrá llegado

tu voz cargada de mitologías,

ruiseñor de Virgilio y de los persas?

Quizá nunca te oí, pero a mi vida

se une tu vida, inseparablemente.

Un espíritu errante fue tu símbolo

en un libro de enigmas. El Marino

te apodaba sirena de los bosques

y cantas en la noche de Julieta

y en la intricada página latina

y desde los pinares de aquel otro

ruiseñor de Judea y de Alemania,

Heine el burlón, el encendido, el triste.

Keats te oyó para todos, para siempre.

No habrá uno solo entre los claros nombres

que los pueblos te dan sobre la tierra

que no quiera ser digno de tu música,

ruiseñor de la sombra. El agareno

te soñó arrebatado por el éxtasis

el pecho traspasado por la espina

de la cantada rosa que enrojeces

con tu sangre final. Asiduamente

urdo en la hueca tarde este ejercicio,

ruiseñor de la arena y de los mares,

que en la memoria, exaltación y fábula,

ardes de amor y mueres melodioso.

o del constante Rhin incalculable,

perdida entre las noches de mis noches,

a mi ignorante oído habrá llegado

tu voz cargada de mitologías,

ruiseñor de Virgilio y de los persas?

Quizá nunca te oí, pero a mi vida

se une tu vida, inseparablemente.

Un espíritu errante fue tu símbolo

en un libro de enigmas. El Marino

te apodaba sirena de los bosques

y cantas en la noche de Julieta

y en la intricada página latina

y desde los pinares de aquel otro

ruiseñor de Judea y de Alemania,

Heine el burlón, el encendido, el triste.

Keats te oyó para todos, para siempre.

No habrá uno solo entre los claros nombres

que los pueblos te dan sobre la tierra

que no quiera ser digno de tu música,

ruiseñor de la sombra. El agareno

te soñó arrebatado por el éxtasis

el pecho traspasado por la espina

de la cantada rosa que enrojeces

con tu sangre final. Asiduamente

urdo en la hueca tarde este ejercicio,

ruiseñor de la arena y de los mares,

que en la memoria, exaltación y fábula,

ardes de amor y mueres melodioso.

Il prodigioso elenco di usignoli letterari si apre con un riferimento al «ruiseñor de Virgilio y de los persas». Nel ricordo fuggevole è riassunto un patrimonio più grande: tutti i miti che cantò la poesia virgiliana e anche i miti, differenti, della poesia persiana. Mancando nell’opera del poeta augusteo immagini dell’usignolo particolarmente rappre sentative [15], il significato simbolico sarà in questo caso prevalente: l’espressione «ruiseñor de Virgilio» vuole dunque designare l’ispirazione poetica virgiliana degna dell’immortalità [16].

Diverso il discorso per l’accostamento dell’usignolo ai persiani. L’immagine dell’usignolo è infatti ricorrente nella letteratura persiana [17] ad esempio nei versi di Omar Khayyam, che Borges lesse e da cui rimase affascinato, a tal punto da citare o alludere spesso alle sue quartine. E viene il sospetto che egli faccia riferimento al poeta persiano anche quando scrive «El agareno / te soñó arreba tado por el éxtasis / el pecho traspasado por la espina / de la cantada rosa que enrojeces / con tu sangre final». L’immagine dell’usignolo che si sacrifica per creare una rosa rinvia al racconto di Oscar Wilde, che è sicuramente un ricordo delle letture di Borges bambino [18]. Ma la definizione dell’autore come «agareno», ovvero «arabo», ci porta piuttosto a credere che Borges stia fondendo il ricordo di due usignoli letterari diversi: l’usignolo di Oscar Wilde e quello di Omar Khayyam. Anche nelle quartine del poeta persiano infatti l’immagine dell’usignolo è spesso asso ciata alla rosa [19]. Il successivo riferimento a «l’intricata pagina latina» sembrerebbe ribadire l’accostamento dell’usignolo, e quindi della poesia immortale, al nome di Virgilio. Ma potrebbe anche trattarsi di un riferimento alle pagine delle Metamorfosi, sebbene i rimandi alla poesia di Ovidio siano scarsi nell’opera di Borges e il nome del poeta compaia con una certa frequenza solo in El libro de los seres imaginarios (1968) [20]: l’episodio di Filomela infatti è trattato nel VI libro con ricchezza di particolari e in un modo a cui ben si adatta la definizione di «intricata» (vv. 439-676). L’oscuro progetto di Tereo, marito di Procne, per impossessarsi di Filomela, è interamente svolto all’insegna dell’inganno e della finzione: già questo basta a rendere intricata la pagina latina. Ma è intricato anche il destino di Filomela, che da vittima dell’inganno del cognato si fa carnefice, insieme alla sorella, del piccolo Iti, prima di essere tramutata in uccello per sottrarsi all’ira del suo seviziatore.

2. La mano sulla seta

2. La mano sulla seta

In tutta l’opera di Borges c’è un unico, sebbene ripe tuto, tentativo di offrire una vera e propria immagine fisica di Virgilio [21]: si tratta dell’interessante metonimia della mano del poeta presentata nel momento in cui accarezza una tela di seta.

Per la prima volta l’immagine compare in El Oriente [22] (La rosa profunda 1975).

La mano de Virgilio se demora

sobre una tela con frescura de agua

y entretejidas formas y colores

que han traído a su Roma las remotas

caravanas del tiempo y de la arena.

Perdurará en un verso de las Geórgicas.

No la había visto nunca. Hoy es la seda.

En un atardecer muere un judío

crucificado por los negros clavos

que el pretor ordenó, pero las gentes

de las generaciones de la tierra

no olvidarán la sangre y la plegaria

y en la colina los tres hombres últimos.

Sé de un mágico libro de hexagramas

que marca los sesenta y cuatro rumbos

de nuestra suerte de vigilia y sueño.

¡Cuánta invención para poblar el ocio!

Sé de ríos de arena y peces de oro

que rige el Preste Juan en las regiones

ulteriores al Ganges y a la Aurora

y del hai ku que fija en unas pocas

sílabas un instante, un eco, un éxtasis;

sé de aquel genio de humo encarcelado

en la vasija de amarillo cobre

y de lo prometido en la tiniebla.

¡Oh mente que atesoras lo increíble!

Caldea, que primero vio los astros.

Las altas naves lusitanas; Goa.

Las victorias de Clive, ayer suicida;

Kim ysu lama rojo que prosiguen

para siempre el camino que los salva.

El fino olor del té, el olor del sándalo.

Las mezquitas de Córdoba y del Aksa

y el tigre, delicado como el nardo.

Tal es mi Oriente. Es el jardín que tengo

para que tu memoria no me ahogue.

sobre una tela con frescura de agua

y entretejidas formas y colores

que han traído a su Roma las remotas

caravanas del tiempo y de la arena.

Perdurará en un verso de las Geórgicas.

No la había visto nunca. Hoy es la seda.

En un atardecer muere un judío

crucificado por los negros clavos

que el pretor ordenó, pero las gentes

de las generaciones de la tierra

no olvidarán la sangre y la plegaria

y en la colina los tres hombres últimos.

Sé de un mágico libro de hexagramas

que marca los sesenta y cuatro rumbos

de nuestra suerte de vigilia y sueño.

¡Cuánta invención para poblar el ocio!

Sé de ríos de arena y peces de oro

que rige el Preste Juan en las regiones

ulteriores al Ganges y a la Aurora

y del hai ku que fija en unas pocas

sílabas un instante, un eco, un éxtasis;

sé de aquel genio de humo encarcelado

en la vasija de amarillo cobre

y de lo prometido en la tiniebla.

¡Oh mente que atesoras lo increíble!

Caldea, que primero vio los astros.

Las altas naves lusitanas; Goa.

Las victorias de Clive, ayer suicida;

Kim ysu lama rojo que prosiguen

para siempre el camino que los salva.

El fino olor del té, el olor del sándalo.

Las mezquitas de Córdoba y del Aksa

y el tigre, delicado como el nardo.

Tal es mi Oriente. Es el jardín que tengo

para que tu memoria no me ahogue.

Qui come in numerosi altri componimenti Borges sfida il lettore con incalzanti riferimenti ai suoi libri della memoria. La letteratura che egli produce è infinitamente intessuta di altra letteratura. Così, in questa poesia che vuole fornire un ritratto letterario dell’Oriente, il primo riferimento è al Virgilio delle Georgiche, ma non è il solo degno di interesse. Seguono un chiaro accenno alla morte di Cristo, quindi uno ai fiumi di sabbia e ai pesci d’oro del celebre regno del prete Gianni, e poi ancora un verso di Giovenale ricordato male e tradotto secondo quel ricordo [23], e ancora la forma letteraria brevissima e densa dell’haiku che proprio da terre orientali trae la sua origine, il genio della lampada e i Caldei e Goa e Kim, dall’omonimo romanzo di Kipling, per finire con altre evocazioni: l’odore sottile del tè e del sandalo, le moschee, e la tigre. «Questo è il mio Oriente: il giardino che serro / perché la tua memoria non mi anneghi»: così si chiude la poesia. Il tu è forse da interpretare come un ricordo sentimentale. All’improvvisa irruzione di questa memoria, forse anche lacerante, Borges oppone una tramatura letteraria, un fantastico giardino orientale di me morie, che costituisce un baluardo. La genialità del poeta sta nel fatto che prima ha dipinto l’Oriente e poi lo ha presentato come suo scudo letterario contro la memoria in vadente che ferisce.

Ma torniamo a Virgilio e alla sua mano che si sofferma su una tela di seta portata a Roma da «remote carovane del tempo e della sabbia». Fotografato nell’istante in cui scopre la freschezza del tessuto, Virgilio è il poeta che decide di fare poesia, anche se solo in un brevissimo esametro, dell’Oriente. È un’immagine quasi privata, intima, del poeta latino a contatto con un oggetto nuovo che le carovane hanno portato a Roma dalla lontana terra dove i Seri tessono la seta. Ed è l’immagine che resta nelle Georgiche: II 121 velleraque ut foliis depectant tenuia Seres. Lastessa immagine di Virgilio che accarezza la seta ricorre in Himno [24] (La cifra 1981).

Esta mañana

hay en el aire la increíble fragancia

de las rosas del Paraíso.

En la margen del Eufrates

Adán descubre la frescura del agua.

Una lluvia de oro cae del cielo:

es el amor de Zeus.

Salta del mar un pez

y un hombre deAgrigento recordará

haber sido ese pez.

En la caverna cuyo nombre será Altamira

una mano sin cara traza la curva

de un lomo de bisonte.

La lenta mano de Virgilio acaricia

la seda que trajeron

del reino del Emperador Amarillo

las caravanas y las naves.

El primer ruiseñor canta en Hungría.

Jesús ve en la moneda el perfil de César.

Pitágoras revela a sus griegos

que la forma del tiempo es la del círculo.

En una isla del Océano

los lebreles de plata persiguen a los ciervos de oro.

En un yunque forjan la espada

que será fiel a Sigurd.

Whitman canta en Manhattan.

Homero nace en siete ciudades.

Una doncella acaba de apresar

al unicornio blanco.

Todo el pasado vuelve como una ola

y esas antiguas cosas recurren

porque una mujer te ha besado.

hay en el aire la increíble fragancia

de las rosas del Paraíso.

En la margen del Eufrates

Adán descubre la frescura del agua.

Una lluvia de oro cae del cielo:

es el amor de Zeus.

Salta del mar un pez

y un hombre deAgrigento recordará

haber sido ese pez.

En la caverna cuyo nombre será Altamira

una mano sin cara traza la curva

de un lomo de bisonte.

La lenta mano de Virgilio acaricia

la seda que trajeron

del reino del Emperador Amarillo

las caravanas y las naves.

El primer ruiseñor canta en Hungría.

Jesús ve en la moneda el perfil de César.

Pitágoras revela a sus griegos

que la forma del tiempo es la del círculo.

En una isla del Océano

los lebreles de plata persiguen a los ciervos de oro.

En un yunque forjan la espada

que será fiel a Sigurd.

Whitman canta en Manhattan.

Homero nace en siete ciudades.

Una doncella acaba de apresar

al unicornio blanco.

Todo el pasado vuelve como una ola

y esas antiguas cosas recurren

porque una mujer te ha besado.

L’impianto del testo è lo stesso del precedente. Allusioni di vario genere si rincorrono dall’inizio alla fine: tra le altre, una ad Adamo che scopre la freschezza dell’acqua nel paradiso terrestre, o un’altra all’amore di Zeus che si muta in pioggia d’oro per giungere al grembo di Danae [25], quindi un riferimento ad Empedocle che si ricorda di essere stato un pesce [26], un altro a Pitagora che parla del cerchio ai suoi discepoli [27], e ancora a Gesù che osserva nella moneta il profilo di Cesare. Nella folla di immagini come non notare di nuovo la carezza di Virgilio sulla seta? Come si vede, Borges si sofferma su particolari ‘storici’ importanti alternati a momenti ‘minori’ sentiti tuttavia come storici in quanto emblematici di una vita, di una stagione di idee, di miti o di canti.

La poesia si conclude con la spiegazione di quest’affollamento di allusioni: «Tutto il passato torna come un’onda e queste antiche cose ritornano perché una donna ti ha baciato». La letteratura, dunque, la memoria del passato, è una forma di felicità speciale, tanto speciale che il poeta non trova di meglio che enumerare preziosi ricordi da libri per celebrare la felicità che può dare una donna.

L’impianto, come si diceva, è lo stesso di El Oriente: prima il poeta si diverte ad innalzare tutto un castello di memorie letterarie che quasi lo inebriano, poi svela che tutto questo è conseguenza di un tratto sentimentale della concreta vita, nel bacio evocato a sorpresa nel fulmine del finale.

L’immagine intima della carezza sulla seta ritorna in Siete noches (1980) nel capitolo su Las mil y una noches [28] dove Borges immagina un Virgilio ancora giovane che si trova tra le mani un oggetto nuovo proveniente dalla sconosciuta Cina e solo più avanti negli anni, ricordandosene e ricordandosi dei templi, degli imperatori, dei fiumi, dei laghi e dei ponti effigiati su quella tela, decide che ne rimanga traccia nella sua opera in un unico verso dove per sempre i Cinesi continueranno a intessere i fili ricavati dai bozzoli dei bachi [29].

E ancora nel prologo a La descripción del mundo [30] (Biblioteca personal 1988) quanto l’attenzione si sofferma sul cammino della seta, percorso da Marco Polo, per giungere in Cina, il celebre tragitto annovera nella sua storia anche il passaggio delle carovane che portarono una stoffa a Virgilio e gli suggerirono così un esametro.

Non sarà poi un verso a caso «el verso en que perdura la caricia» in Alejandría 641 d. C. [31] (Historia de la noche 1977):

[…]

Aquí está su labor: la Biblioteca.

Dicen que los volúmenes que abarca

dejan atrás la cifra de los astros

o de la arena del desierto. El hombre

que quisiera agotarla perdería

la razón y los ojos temerarios.

Aquí la gran memoria de los siglos

que fueron, las espadas y los héroes,

los lacónicos símbolos del álgebra,

el saber que sondea los planetas

que rigen el destino, las virtudes

de hierbas y marfiles talismánicos,

el verso en que perdura la caricia,

la ciencia que descifra el solitario

labirinto de Dios, la teología,

la alquimia que en el barro busca el oro

y las figuraciones del idólatra.

[...]

Aquí está su labor: la Biblioteca.

Dicen que los volúmenes que abarca

dejan atrás la cifra de los astros

o de la arena del desierto. El hombre

que quisiera agotarla perdería

la razón y los ojos temerarios.

Aquí la gran memoria de los siglos

que fueron, las espadas y los héroes,

los lacónicos símbolos del álgebra,

el saber que sondea los planetas

que rigen el destino, las virtudes

de hierbas y marfiles talismánicos,

el verso en que perdura la caricia,

la ciencia que descifra el solitario

labirinto de Dios, la teología,

la alquimia que en el barro busca el oro

y las figuraciones del idólatra.

[...]

La poesia su Alessandria [32] è in realtà un pretesto per parlare della propria condizione: Borges è un bibliotecario, sebbene cieco. E nella Biblioteca si possono trovare tutti i libri e soprattutto tutto ciò che è necessario alla conoscenza del mondo. «El verso en que perdura la caricia» che è possibile trovare tra i libri e le pagine dei libri non può non essere quell’unico verso delle Georgiche in cui è trasfusa la carezza di Virgilio sulla seta. Di nuovo è significativo che un minimo particolare di Virgilio si elevi a cifra di una cosa che conta, e conta molto, non meno che le scienze dei destini e della decifrazione di Dio. La minuscola sensazione umana si fa simbolo di qualcosa di più grande. Né è senza senso che la sensazione di Virgilio sia di natura tattile, particolare non secondario se si riflette sulla condizione di cieco in cui vive lo stesso Borges.

Ma se il ricordo di questo verso delle Georgiche, e ancor più l’immagine di Virgilio che ne è scaturita nella mente del poeta, è rimasto indelebile nonostante il passare del tempo, perché non pensare che Borges alluda proprio a questo esametro e non ad altri quando in La clepsidra [33] (La moneda de hierro 1976) accenna alla composizione da parte di Virgilio come ad un momento particolarmente intenso, uno dei momenti contenuti nell’ultima goccia di tempo, dolce e viscosa come il miele?

No de agua, de miel, será la última

gota de la clepsidra. La veremos

resplandecer y hundirse en la tiniebla,

pero en ella estarán las beatitudes

que al rojo Adán otorgó Alguien o Algo:

el recíproco amor y tu fragancia,

el acto de entender el universo,

siquiera falazmente, aquel instante

en que Virgilio da con el hexámetro,

el agua de la sed y el pan del hambre,

en el aire la delicada nieve,

el tacto del volumen que buscamos

en la desidia de los anaqueles,

el goce de la espada en la batalla,

el mar que libre roturó Inglaterra,

el alivio del oír tras el silencio

el esperado acorde, una memoria

preciosa y olvidada, la fatiga,

el instante en que el sueño nos disgrega.

gota de la clepsidra. La veremos

resplandecer y hundirse en la tiniebla,

pero en ella estarán las beatitudes

que al rojo Adán otorgó Alguien o Algo:

el recíproco amor y tu fragancia,

el acto de entender el universo,

siquiera falazmente, aquel instante

en que Virgilio da con el hexámetro,

el agua de la sed y el pan del hambre,

en el aire la delicada nieve,

el tacto del volumen que buscamos

en la desidia de los anaqueles,

el goce de la espada en la batalla,

el mar que libre roturó Inglaterra,

el alivio del oír tras el silencio

el esperado acorde, una memoria

preciosa y olvidada, la fatiga,

el instante en que el sueño nos disgrega.

In questo testo, secondo un procedimento catalogico caro a Borges, troviamo una rassegna di istanti intensi, carichi di percezione e rilevanza. C’è il rosso Adamo degli gnostici e c’è il tatto del libro cercato dalla mano, senza l’ausilio dello sguardo; c’è ancora il sapore epico delle battaglie e c’è il mare solcato dalle navi dell’Inghilterra; c’è la musica, l’accordo cercato, musica delle milongas ma anche musica del verso voluto. L’ultimo istante è pensato come totale e, dunque, non può non trovarvi posto il momento in cui l’idea si fa creazione, non può non esserci la perfezione dell’invenzione dell’esametro virgiliano, sia esso il verso delle Georgiche o un altro tra i tanti amati.

3. Virgilio: musica e avorio

3. Virgilio: musica e avorio

In Elegía [34] (La cifra 1981) il nome di Virgilio è accostato alla musica e all’avorio:

Sin que nadie lo sepa, ni el espejo,

ha llorado unas lágrimas humanas.

No puede sospechar que conmemoran

todas las cosas que merecen lágrimas:

la hermosura de Helena, que no ha visto,

el río irreparable de los años,

la mano de Jesús en el madero

de Roma, la ceniza de Cartago,

el ruiseñor del húngaro y del persa,

la breve dicha y la ansiedad que aguarda,

de marfil y de música Virgilio,

que cantó los trabajos de la espada,

las configuraciones de las nubes

de cada nuevo y singular ocaso

y la mañana que será la tarde.

De otro lado de la puerta un hombre

hecho de soledad, de amor, de tiempo,

acaba de llorar en Buenos Aires

todas las cosas.

ha llorado unas lágrimas humanas.

No puede sospechar que conmemoran

todas las cosas que merecen lágrimas:

la hermosura de Helena, que no ha visto,

el río irreparable de los años,

la mano de Jesús en el madero

de Roma, la ceniza de Cartago,

el ruiseñor del húngaro y del persa,

la breve dicha y la ansiedad que aguarda,

de marfil y de música Virgilio,

que cantó los trabajos de la espada,

las configuraciones de las nubes

de cada nuevo y singular ocaso

y la mañana que será la tarde.

De otro lado de la puerta un hombre

hecho de soledad, de amor, de tiempo,

acaba de llorar en Buenos Aires

todas las cosas.

Il titolo fa pensare all’elegia greca del lamento e dell’assenza. Le lacrime versate dal poeta sono lacrime su «tutto quello che merita lacrime». Il breve elenco che segue si apre all’insegna dell’emblematica bellezza di Elena. Seguono i riferimenti al fiume eracliteo degli anni, quindi a Cristo, e precisamente alla sua mano nel crocifisso, e ancora a Cartagine ormai divenuta cenere. Il pianto sull’usignolo ungherese e persiano [35], ovvero il pianto sulla poesia, precede il nome di Virgilio, accostato alla musica e all’avorio, in considerazione della poesia che egli scrive: l’esametro ha un suo ritmo ed è d’avorio, ovvero preziosissimo. Virgilio è qui definito come poeta della spada: Borges lo fotografa dunque nella sua identità di poeta epico che «cantò le fatiche della spada». Ma Virgilio è anche il poeta che ha cantato delle configurazioni delle nuvole e dei tramonti e delle mattine che saranno di nuovo sera. Nel rimpianto del poeta cieco c’è tutto Virgilio e, nelle parole di Virgilio scandite nel ritmo dell’esametro, c’è ogni cosa. Il poeta latino aiuta Borges nell’arduo compito di ricreare il suo mondo annebbiato. Così la forma delle nuvole (e la formazione delle nuvole) è riscoperta nel ricordo del ritmo latino e, allo stesso modo, tramonti e mattine. Le mattine che ridiventano sere perché in Virgilio trovano tanto più spazio l’imbrunire e la notte: Virgilio è poeta dai toni lievi, malinconici, non poeta dai colori forti, diurni. Tanto congeniale al lento imbrunire degli occhi di chi lo sta ricordando.

Si può forse azzardare che Borges voglia alludere alle tre diverse opere di Virgilio. Fuor di dubbio le fatiche della spada rimandano all’Eneide. I crepuscoli possono facil mente essere un riferimento alle Bucoliche. Indimenticabile è infatti la chiusa della I egloga, ma le ombre della sera al tramonto vengono cantate da Virgilio anche nella II bucolica, dove la quiete della sera che sta per arrivare non attenua lo smisurato amore dell’infelice Coridone per Alessi (ecl. II 66-68), e, ancora, nella IX ecloga, dove Licida che teme una notte piovosa invita Meri a cantare e a raggiungere, cantando, la città, dopo aver descritto il silenzio del pianoro e la caduta di ogni soffio di vento (ecl. IX 57-58). Infine con l’accenno alle nubi Borges vuole forse riferirsi alle Georgiche, il che trova conferma nella presenza all’interno dell’opera virgiliana di una sezione dedicata ai pronostici meteorologici (I 322-324, 441-443, 461-463).

4. Virgilio come talismano: la memoria che salva

4. Virgilio come talismano: la memoria che salva

Diverse volte il nome di Virgilio è associato alla possibilità di arginare l’oblio: il poeta è talismano, sostegno della memoria umana che è labile, e ancora più labile di venta senza il supporto della vista. Così in Poema [36] (La cifra 1981). Memoria e oblio costituiscono, come due facce della stessa medaglia, i temi del componimento. Se in Anverso la memoria, frutto del risveglio, è la facoltà che consente di scegliere e riscrivere, in Reverso invece fa tremare perché impone la prigione dell’universo, impedisce l’oblio, resuscita Lazzari oppressi da troppi ricordi.

Ebbene, in Anverso [37] la memoria porta il nome vivificatore della poesia di Virgilio.

Anverso

Dormías. Te despierto.

La gran mañana depara la ilusión de un principio.

Te habías olvidado de Virgilio. Ahí están los

[hexámetros.

Te traigo muchas cosas.

Las cuatros raíces del griego: la tierra, el agua, el

[fuego, el aire.

Un solo nombre de mujer.

La amistad de la luna.

Los claros colores del atlas.

El olvido, que purifica.

La memoria que elige y que redescrube.

El hábito que nos ayuda a sentir que somos inmortales.

La esfera y las agujas que parcelan el inasible tiempo.

La fragancia del sándalo.

Las dudas que llamamos, no sin alguna vanidad,

[metafísica.

La curva del bastón que tu mano espera.

El sabor de las uvas y de la miel.

Dormías. Te despierto.

La gran mañana depara la ilusión de un principio.

Te habías olvidado de Virgilio. Ahí están los

[hexámetros.

Te traigo muchas cosas.

Las cuatros raíces del griego: la tierra, el agua, el

[fuego, el aire.

Un solo nombre de mujer.

La amistad de la luna.

Los claros colores del atlas.

El olvido, que purifica.

La memoria que elige y que redescrube.

El hábito que nos ayuda a sentir que somos inmortales.

La esfera y las agujas que parcelan el inasible tiempo.

La fragancia del sándalo.

Las dudas que llamamos, no sin alguna vanidad,

[metafísica.

La curva del bastón que tu mano espera.

El sabor de las uvas y de la miel.

Il risveglio nel mattino reca il nome di Virgilio e, dal dono degli esametri, sembrano scaturire molte cose, quasi che attraverso il ritmo della poesia latina si potesse sottrarre qualcosa alla rovina della cecità. Come in un nuovo inizio, i versi di Virgilio descrivono il mondo.

Non sorprende allora leggere il nome di Virgilio accanto a quello di Frost [38] tra gli innumerevoli portafortuna che si affollano, eterogenei, in Talismanes [39] (La rosa profunda 1975), incapaci di arginare l’oblio definitivo della morte mautili forse contro la minaccia della dimenticanza.

Un ejemplar de la primera edición de la Edda Islandorum de

[Snorri, impresa en Dinamarca.

Los cinco tomos de la obra de Schopenhauer.

Los dos tomos de las Odiseas de Chapman.

Una espada que guerreó en el desierto.

Un mate con un pie de serpientes que mi bisabuelo trajo de

[Lima.

Un prisma de cristal.

Una piedra y un abanico.

Unos daguerrotipos borrosos.

Unglobo terráqueo de madera que me dio Cecilia Ingenieros y

[que fue de su padre.

Un bastón de puño encorvado que anduvo por las llanuras

[de América, por Colombia y por Texas.

Varios cilindros de metal con diplomas.

La toga y el birrete de un doctorado.

Las Empresas de Saavedra Fajardo, en olorosa pasta española.

La memoria de una mañana.

Líneas de Virgilio y de Frost.

La voz de Macedonio Fernández.

El amor o el diálogo de unos pocos.

Ciertamente son talismanes, pero de nada sirven contra la

sombra que no puedo nombrar, contra la sombra que

[no debo nombrar.

Un ejemplar de la primera edición de la Edda Islandorum de

[Snorri, impresa en Dinamarca.

Los cinco tomos de la obra de Schopenhauer.

Los dos tomos de las Odiseas de Chapman.

Una espada que guerreó en el desierto.

Un mate con un pie de serpientes que mi bisabuelo trajo de

[Lima.

Un prisma de cristal.

Una piedra y un abanico.

Unos daguerrotipos borrosos.

Unglobo terráqueo de madera que me dio Cecilia Ingenieros y

[que fue de su padre.

Un bastón de puño encorvado que anduvo por las llanuras

[de América, por Colombia y por Texas.

Varios cilindros de metal con diplomas.

La toga y el birrete de un doctorado.

Las Empresas de Saavedra Fajardo, en olorosa pasta española.

La memoria de una mañana.

Líneas de Virgilio y de Frost.

La voz de Macedonio Fernández.

El amor o el diálogo de unos pocos.

Ciertamente son talismanes, pero de nada sirven contra la

sombra que no puedo nombrar, contra la sombra que

[no debo nombrar.

In The Thing I am [40] (Historia de la noche 1977) ancora è la memoria che giustifica e introduce la citazione del nome di Virgilio, questa volta accostato a Fedro, evidentemente perché anche le favole sono facili da ricordare.

[…]

Soy al cabo del día el resignado

que dispone de un modo algo distinto

las voces de la lengua castellana

para narrar las fábulas que agotan

lo que se llama la literatura.

Soy el que hojeaba las enciclopedias,

el tardío escolar de sienes blancas

o grises, prisionero de una casa

llena de libros que no tienen letras

que en la penumbra escande un temeroso

hexámetro aprendido junto al Ródano,

el que quiere salvar un orbe que huye

del fuego y de las aguas de la Ira

con un poco de Fedro y de Virgilio.

[…]

Il poeta dice di aver dimenticato il suo nome e non è più Borges: la sua identità si sostanzia allora delle sue azioni, del suo comporre, del suo scandire, da studente invecchiato, un esametro imparato accanto al Rodano. Questo è Borges: colui che cerca di salvare «con un poco de Fedro y de Virgilio» un mondo che fugge dal fuoco e dalle acque dell’Ira. I due autori antichi allora servono a salvare ciò che si può salvare, servono a dare ancora una forma all’invisibile, sono l’emblema di una salvezza culturale.

La salvezza attraverso la letteratura è poi la prospettiva possibile nel finale di El hacedor [41] (La cifra 1981).

Alla definizione iniziale del tempo come fiume, secondo la ricorrente metafora eraclitea, seguono versi che sono un mosaico di vita: ad un tratto, tra immagini quotidiane, come le lacrime d’amore o gli opprimenti rintocchi dell’insonnia, troviamo gli esametri del greco e del romano, ovvero la poesia di Omero e quella di Virgilio. Questi versi, che valgono in se stessi ma sono probabilmente anche emblema della letteratura tutta, collaborano con gli altri ingredienti di una vita, tradotti anch’essi in poesia, di venuti musica, ritmo, e consentono al poeta, per quanto «cieco e frantumato», di «limare il verso incorruttibile» e di salvarsi, com’è suo dovere.

[…]

Otra cosa no soy que esas imagénes

que baraja el azar y nombra el tedio.

Con ellas, aunque ciego y quebrantado,

he de labrar el verso incorruptible

y (es mi deber) salvarme [42].

Otra cosa no soy que esas imagénes

que baraja el azar y nombra el tedio.

Con ellas, aunque ciego y quebrantado,

he de labrar el verso incorruptible

y (es mi deber) salvarme [42].

In Shinto [43] (La cifra 1981) tra le altre avventure della memoria– ancora una sorta di inventario– che si susseguono con ordinata passione nella poesia e che salvano il poeta in un istante quando la sfortuna lo annichilisce, tra il sapore di un frutto e il sapore dell’acqua, i gelsomini, una chiave, l’odore della biblioteca o del sandalo, c’è anche il ritmo dell’esametro, che è senza dubbio quello virgiliano. E anche l’esametro, come tutti gli altri elementi di questo elenco, è accostato da Borges ad una delle numerose, segrete e modeste divinità dello Shintoismo.

5. Virgilio lunare

5. Virgilio lunare

La voce di Virgilio è detta argentea e lunare, «voz de plata y luna», in Baltasar Gracián [44] (El otro, el mismo 1964). L’associazione, che è ricorrente, tra il poeta e la notte può trovare diverse giustificazioni. Una prima motivazione sta nella vicenda personale di Borges: mentre si avvicina la vecchiaia il poeta argentino vede sempre meno, affondando in una notte crescente; non potendo più leggere con i suoi occhi, egli nutre la sua passione per la letteratura con il ricordo di passate letture e, tra queste, Virgilio ha un ruolo di primo piano. Gli esametri sono facili da ricordare: il ritmo resta in mente più facilmente della prosa. Allora non può stupire che Virgilio abbia un suo posto speciale nella notte del poeta argentino. In più Virgilio è poeta che predilige le atmosfere raccolte e notturne o le descrizioni di un mondo che digrada verso la notte. Se è vero che il poeta cieco rivive la realtà attraverso la letteratura, allora è inevitabile che si ricordi della notte di Virgilio. Indimenticabile senz’altro è per lui il verso 255 del II libro dell’Eneide, Tacitae per amica si lentia lunae. In Poema [45], di cui abbiamo già parlato, dietro l’espressione «la amistad de la luna» è da riconoscere proprio la memoria dell’esametro virgiliano. E anche l’incipit di La cifra [46] (La cifra 1981) è all’insegna del ricordo.

La amistad silenciosa de la luna

(cito mal a Virgilio) te acompaña

desde aquella perdida hoy en el tiempo

noche o atardecer en que tus vagos

ojos la descifraron para siempre

en un jardín o un patio que son polvo.

[…]

(cito mal a Virgilio) te acompaña

desde aquella perdida hoy en el tiempo

noche o atardecer en que tus vagos

ojos la descifraron para siempre

en un jardín o un patio que son polvo.

[…]

Il componimento sa del dramma della cecità e dell’amore per la letteratura. Il ricordo della luna, decifrata per sempre con gli occhi già vaghi, non può essere espresso meglio che con il verso virgiliano: nella sua veste letteraria [47] la luna diventa la portatrice di un’amicizia silenziosa, nell’abitudine dolce della notte. Anche se nelle intenzioni di Virgilio l’esametro aveva un significato di verso, descrivendo nella nyctomachia l’interlunio, l’oscurità che permise ai greci di entrare nella città di Troia, nella ricezione borgesiana– in forza della natura dell’oggetto libro che non è una serie di strutture verbali ma piuttosto un dialogo con il lettore– il verso suggerisce l’immagine di una luna complice e intima [48].

Comprendiamo allora perchè Borges scriva «Mis no ches están llenas de Virgilio» [49] e anche perchè la dimensione lunare dei versi del poeta latino sigilli la definizione di un personale Paradiso a fronte di un sempre personale Inferno in El grabado [50] (Historia de la noche 1977). Il supplizio e la felicità eterni, entrambi contenuti nelle grotte e nei palazzi della memoria [51], sono trasferiti da Borges in una dimensione tutta terrena.

[…]

A veces me da miedo la memoria.

En sus cóncavas grutas y palacios

(dijo San Agustín) hay tantas cosas.

El infierno y el cielo están en ella.

Para el primero basta lo que encierra

el más común y tenue de tus días

y cualquier pesadilla de tu noche;

para el otro, el amor de los que aman,

la frescura del agua en la garganta

de la sed, la razón y su ejercicio,

la tersura del ébano invariable

o– luna y sombra– el oro de Virgilio.

A veces me da miedo la memoria.

En sus cóncavas grutas y palacios

(dijo San Agustín) hay tantas cosas.

El infierno y el cielo están en ella.

Para el primero basta lo que encierra

el más común y tenue de tus días

y cualquier pesadilla de tu noche;

para el otro, el amor de los que aman,

la frescura del agua en la garganta

de la sed, la razón y su ejercicio,

la tersura del ébano invariable

o– luna y sombra– el oro de Virgilio.

Il suo inferno è l’incubo notturno o «il più comune dei tuoi giorni». Il paradiso è l’amore, è la freschezza dell’acqua nella gola della sete, la ragione, l’ebano, e infine l’oro di Virgilio. Per definire l’inferno bastano i cattivi sogni e uno qualunque dei giorni. Per definire il paradiso invece Borges impiega sì immagini che rimandano al quotidiano– il sentimento di quelli che amano o, ancora meglio, l’acqua fresca nella gola dell’assetato o ancora l’uso della ragione e l’ebano– ma a chiudere non è qualcosa di quotidiano, almeno non per tutti: c’è la poesia di Virgilio con il suo oro, con la sua perfezione. Luna e ombra: Virgilio di nuovo abita la notte, perché scrive della dimensione notturna conferendole una preziosa immagine letteraria– e scrive della luna e delle ombre–, ma anche perché vive nella notte perenne del poeta lettore e rischiara come la luna, attraverso il ricordo che permane. Virgilio lunare, notturno è la massima felicità per il poeta cieco. Non a caso il suo nome è lasciato a sigillare, a chiudere la poesia.

6. Sognare Virgilio

6. Sognare Virgilio

Non è difficile pensare che la frequentazione assidua delle pagine del poeta latino possa aver condizionato le immagini notturne di Borges. D’altronde, se il mondo dell’autore, nonostante gli occhi velati, anzi ancora di più nella cecità, è intriso di letteratura, è naturale che anche i suoi sogni siano fatti di immagini letterarie. Con tutta probabilità Borges non avrà sognato la presenza fisica di Virgilio ma piuttosto, come si evince da ricorrenze sparse nell’opera di Borges, momenti della poesia di Virgilio: ad esempio il VI libro dell’Eneide con la discesa agli Inferi di Enea, che contiene già in sé il tema del sogno nel celebre passo delle due porte (Aen. VI 893-896), ispirato a quello dell’Odissea (XIX 560-567). Borges se ne ricorda benissimo e, infatti, dopo averne parlato nell’introduzione a Libro de sueños [52], inserisce il passo nel catalogo di sogni letterari [53]:

Gemelas son las puertas del sueño, de las cua -

les una dicen que es de cuerno, por la cual se

da salida fácil a las verdaderas sombras; la otra,

reluciente, primorosamente labrada en blanco

marfil, es aquella por la cual envían los manes

los falsos sueños a la tierra.

les una dicen que es de cuerno, por la cual se

da salida fácil a las verdaderas sombras; la otra,

reluciente, primorosamente labrada en blanco

marfil, es aquella por la cual envían los manes

los falsos sueños a la tierra.

Invece in La pesadilla [54] (Siete noches 1980), trascrizione di una delle conferenze tenute al teatro Coliseo, scopriamo che, forse a causa dell’originale oralità del testo, Borges è dubbioso circa il libro da cui l’episodio virgiliano è tratto e esita tra libro IX e libro XI: «Y hay un pasaje en la Eneida (un pasaje que ha provocado innumerables comentarios): en el libro noveno, o en el undécimo, no estoy seguro, Eneas desciende a los Campos Elíseos, más allá de las Columnas de Hércules» [55]. In più sembra fondere elementi del viaggio oltremondano di Ulisse con tratti del viaggio di Enea: infatti i campi Elisi nell’Eneide non si trovano al di là delle Colonne d’Ercole, come può essere nell’Odissea, e la conversazione con Achille fa parte della narrazione odissiaca e manca invece nell’avventura di Enea.

Il ricordo della discesa di Enea nell’aldilà è al centro di un sogno profetico in Veinticinco de agosto 1983 [56] (La memoria de Shakespeare 1983). Il titolo è la data in cui Borges sessantenne sogna l’incontro con un altro se stesso prossimo alla morte per aver ingerito un flacone di barbiturici [57]. Già nel momento in cui leggiamo dell’incontro tra i due– che sono in realtà uno– nella stanza d’albergo, ci troviamo a dubitare dell’identità del sognato e del sognatore: chi sogna chi?

– Qué raro– decía– , somos dos y somos el

mismo. Pero nada es raro en los sueños.

Pregunté asustado:

– Entonces, ¿todo esto es un sueño.

– Es, estoy seguro, mi último sueño [58].

mismo. Pero nada es raro en los sueños.

Pregunté asustado:

– Entonces, ¿todo esto es un sueño.

– Es, estoy seguro, mi último sueño [58].

Dalle parole del Borges che sta per morire [59] apprendiamo che il VI libro dell’Eneide è stato oggetto di una conferenza e che recitare un esametro è stato e sarà chiave di un destino, rivelazione della strada da seguire.

– Los estoicos enseñan que no debemos que -

jarnos de la vida; la puerta de la cárcel está

abierta. Siempre lo entendí así, pero la pereza y

la cobardía me demoraron. Hará unos doce

días, yo daba una conferencia en La Plata sobre

el libro VI de la Eneida. De pronto, al escandir

un hexámetro, supe cuál era mi camino. Tomé

esta decisión. Desde aquel momento me sentí

invulnerable. Mi suerte será la tuya, recibirás la

brusca revelación, en medio del latín y de Vir -

gilio, y ya habrás olvidado enteramente este cu -

rioso diálogo profético, que transcurre en dos

tiempos y en dos lugares. Cuando lo vuelvas a

soñar, serás el que soy y tu serás mi sueño.

jarnos de la vida; la puerta de la cárcel está

abierta. Siempre lo entendí así, pero la pereza y

la cobardía me demoraron. Hará unos doce

días, yo daba una conferencia en La Plata sobre

el libro VI de la Eneida. De pronto, al escandir

un hexámetro, supe cuál era mi camino. Tomé

esta decisión. Desde aquel momento me sentí

invulnerable. Mi suerte será la tuya, recibirás la

brusca revelación, en medio del latín y de Vir -

gilio, y ya habrás olvidado enteramente este cu -

rioso diálogo profético, que transcurre en dos

tiempos y en dos lugares. Cuando lo vuelvas a

soñar, serás el que soy y tu serás mi sueño.

L’intero racconto sembra risentire del VI libro virgiliano. L’impianto stesso infatti ha a che fare con il viaggio oltremondano di Enea. Borges come Enea scopre il suo futuro, e il futuro in questo caso ha il suo stesso volto, anche se invecchiato e indebolito: addirittura il futuro è una conferenza sul VI libro e la rivelazione ottenuta nel verso. Infine il vecchio Borges tace. L’altro Borges, chinandosi sul letto, scopre che non c’è più nessuno. Il sogno si svela e altri sogni attendono il Borges sessantenne fuori da quella stanza d’albergo. L’immagine che torna alla mente è quella di Enea che esce dal mondo dei morti attraverso la porta eburnea.

Un altro sogno che ha a che fare con Virgilio è quello narrato in Las hojas del ciprés [60] (Los conjurados 1985).

[…]Me condujo al pie de uno de ellos y me or -

denó que me tendiera en el pasto, de espaldas,

con los brazos en cruz. Desde esa posición di -

visé una loba romana y supe dónde estábamos.

El árbol de mi muerte era un ciprés. Sin propo -

nérmelo, repetí la línea famosa: Quantum lenta

solent inter viburna cupressi.

Recordé que lenta, en ese contexto, quiere

decir flexible, pero nada tenían de flexibles las

hojas de mi árbol. Eran iguales, rígidas y lus -

trosas y de materia muerta. En cada una había

un monograma. Sentí asco y alivio. Supe que

un gran esfuerzo podía salvarme. Salvarme y

acaso perderlo, ya que, habitado por el odio, no

se había fijado en el reloj ni en las monstruosas

ramas. Solté mi talismán y apreté el pasto con

las dos manos. Vi por primera y última vez el

fulgor del acero. Me desperté; mi mano iz -

quierda tocaba la pared de mi cuarto […] [61].

denó que me tendiera en el pasto, de espaldas,

con los brazos en cruz. Desde esa posición di -

visé una loba romana y supe dónde estábamos.

El árbol de mi muerte era un ciprés. Sin propo -

nérmelo, repetí la línea famosa: Quantum lenta

solent inter viburna cupressi.

Recordé que lenta, en ese contexto, quiere

decir flexible, pero nada tenían de flexibles las

hojas de mi árbol. Eran iguales, rígidas y lus -

trosas y de materia muerta. En cada una había

un monograma. Sentí asco y alivio. Supe que

un gran esfuerzo podía salvarme. Salvarme y

acaso perderlo, ya que, habitado por el odio, no

se había fijado en el reloj ni en las monstruosas

ramas. Solté mi talismán y apreté el pasto con

las dos manos. Vi por primera y última vez el

fulgor del acero. Me desperté; mi mano iz -

quierda tocaba la pared de mi cuarto […] [61].

Borges racconta di un incubo: sogna di essere condotto a morire dal suo unico nemico e l’albero della sua morte è un cipresso; nell’istante in cui si rende conto di questo gli torna alla mente un verso virgiliano della prima bucolica che cita proprio la parola cupressi. Il ricordo del verso e insieme un volume di Emerson preso dalla propria biblioteca personale prima di essere condotto a morire, volume che ora viene ricordato come fosse un talismano, sembrano contribuire alla salvezza, che altro non è se non il risveglio: Borges comprende di trovarsi in realtà nella sua camera da letto e il suo incubo gli appare molto strano; intanto il suo nemico personale è scomparso, imprigionato per sempre nell’incubo, mentre nello scaffale rimane il posto vuoto del volume di Emerson.

Nel contesto della I bucolica il verso 25 è il compimento della celebrazione della città di Roma da parte di Titiro, scampato alla confisca delle terre e all’esilio: Titiro confessa a Melibeo di aver creduto erroneamente che la città di Roma fosse simile a quella dove di solito i pastori portano la tenera prole del gregge; ha scoperto poi che Roma è molto più grande, solleva il suo capo molto più in alto, come fanno i cipressi tra i flessibili viburni.

Borges, dicevamo, ha presente il verso e ha presente anche il significato della parola lenta [62], conoscenze queste che risalgono con ogni probabilità agli studi giovanili a Ginevra. Si rende anche conto però che niente hanno di flessibile i rami del cipresso che sta per presenziare alla sua morte. A ragione, diremmo, visto che lenta nella bucolica virgiliana non erano i cipressi ma i viburni. Francisco García Jurado rammenta [63] che alcuni passi dell’opera di Borges, e non solo, suggeriscono che certe letture possono incrementare gli incubi o determinarli: ad esempio le illustrazioni delle Mille e una notte decorano gli incubi di Dahlmann, protagonista di El sur (Ficciones 1940) [64].

Ricorda ancora [65] quello che accade ad un personaggio di Charles Maturin in Melmoth the wanderer: il protagonista legge Virgilio (ancora Virgilio) e il suo incubo successivo presenta visibili tracce del II libro dell’Eneide, in particolare l’episodio del sogno dell’apparizione di Ettore ad Enea. Apparentemente di poca importanza, il fatto è in realtà di una certa rilevanza ai fini della comprensione del passaggio del racconto di Borges. Il personaggio di Maturin rivive nell’incubo i versi di un autore scolastico, per l’appunto Virgilio. Evidentemente, sostiene García Jurado, il sognatore si ricorda della citazione virgiliana in sé e anche di essersi dedicato allo studio del poeta latino du rante gli anni scolastici [66]. Ebbene, la presenza di Virgilio nella vita di Borges è così forte e le notti del vecchio poeta sono talmente piene di Virgilio che la poesia del latino può influenzare un sogno, dettare i particolari di un incubo, dalla lupa romana alla natura dell’albero della morte, fino alla citazione del verso e alla salvezza [67]. Che questo momento narrato sia o meno realmente vissuto poco importa: ciò che conta è che Borges vuole farcelo pensare quotidiano e possibile nella sua esistenza, vuole mostrarcelo come «uno dei fatti della sua vita» [68]: con naturalezza Vir gilio passa nel testo moderno. Immaginiamo dunque un Borges adolescente che impara gli esametri latini nel Collegio Calvino e poi un Borges già vecchio, gli occhi offuscati, che ripete quegli stessi versi, capaci di resistere all’oblio per la loro musica. Immaginiamo non un monologo, ma un dialogo lungo una vita, per dirla con le parole di Brodskij:

Non credo di sapere della vita più di un qua -

lunque altro individuo della mia età, ma mi pare

che un libro, come interlocutore, sia più fidato

di un amico o dell’innamorata. Un romanzo o

una poesia non è un monologo, bensì una con -

versazione tra uno scrittore e un lettore […] E

nel momento in cui questa conversazione av -

viene lo scrittore è uguale al lettore, come del

resto viceversa, e non importa che lo scrittore

sia grande o meno grande. Questa uguaglianza

è l’uguaglianza della coscienza. Essa rimane in

una persona per il resto della vita sotto forma

di ricordo, nebuloso o preciso; e presto o tardi,

a proposito o a sproposito, condiziona la con -

dotta dell’individuo [69].

lunque altro individuo della mia età, ma mi pare

che un libro, come interlocutore, sia più fidato

di un amico o dell’innamorata. Un romanzo o

una poesia non è un monologo, bensì una con -

versazione tra uno scrittore e un lettore […] E

nel momento in cui questa conversazione av -

viene lo scrittore è uguale al lettore, come del

resto viceversa, e non importa che lo scrittore

sia grande o meno grande. Questa uguaglianza

è l’uguaglianza della coscienza. Essa rimane in

una persona per il resto della vita sotto forma

di ricordo, nebuloso o preciso; e presto o tardi,

a proposito o a sproposito, condiziona la con -

dotta dell’individuo [69].

NOTE

1. Textos recobrados 1956-1986, Buenos Aires, Emecé Editores 2003, pp. 215-6 («In quale delle mie città morirò? /A Ginevra, dove ebbi la rivelazione, / non certamente da Calvino, ma da Virgilio e da Tacito?», trad. it. a cura di Cacho Millet in Cacho Millet, L’ultimo Borges, Lecce, Argo 1996, p. 67). La poesia viene pubblicata una prima volta su «Clarín», il 20 marzo 1980. Il testo avrebbe forse avuto una sua collocazione naturale nella raccolta La cifra, dell’anno successivo. Non fu così invece. A detta di Cacho Millet (L’ultimo Borges, cit., p. 65) probabilmente Borges la giudicava troppo esplicitamente autobiografica, simile ad un curriculum o ad un profilo giornalistico da pubblicare in caso di morte improvvisa del personaggio.

2. L’opera di Borges si presenta come uno straordinario labirinto di citazioni dalla letteratura di tutti i tempi: tra queste il percorso del patrimonio greco e latino è quanto mai significativo. Eppure la critica lo ha in genere sottovalutato: prova ne è l’assenza quasi totale di studi sull’argomento. Si limitano a catalogare le ricorrenze i lavori di Balderston (Daniel Balderston, The Literary Universe of Jorge Luis Borges. An index to references and allusions to persons, titles, and places in his writings, compiled by Daniel Balderston, New York, Greenwood Press 1986) e di Fishburn e Hughes (Evelyn Fishburn- Psiche Hughes, A Dictionary of Borges, London, Duckworth 1990) che non sono specifici sulla questione né tanto menoesaustivi. Berveiller dedica alcune pagine alla permanenza dei classici greci e latini in Borges nel suo volume Le cosmopolitisme de Jorge Luis Borges (Michel Berveiller, Le cosmopolitisme de Jorge Luis Borges, Paris, Didier 1973, pp. 371-460), ma manca di prendere in considerazione alcuni autori antichi che hanno invece avuto un peso notevole nella produzione borgesiana, e rimane inoltre abbastanza in superficie circa altre ricorrenze; alcuni riferimenti risultano, infine, ad una verifica, errati. Più specifiche sono le pagine di Huici che però predilige la presenza del mito antico e in maniera particolare il tema del labirinto (ad esempio si veda Adrián Huici, El mito clásico en la obra de Jorge Luis Borges. El laberinto, Sevilla, Alfar 1998) e non si sofferma invece sulle ricorrenze degli autori. Più interessante invece l’articolo di García Gual (C. García Gual, Borges y los clásicos de Grecia y Roma, «Cuadernos Hispanoame ricanos» 505-507 (luglio-settembre 1992) pp. 321-45. Infine grande attenzione per le permanenze dei greci e dei latini nelle pagine borgesiane è riservata da García Jurado (F. García Jurado, Melancolías y «Clásicos cotidianos». Hacia una historia no académica de la literatura grecolatina en las letras modernas, «Tropelías» 12-14 (2001-2003) pp. 149-77; F. García Jurado, Lengua perfecta e inuti lidad etimológica entre San Agustín y Jorge Luis Borges, «Variaciones Borges» 14 (2002) pp. 23-38; F. García Jurado, Borges como lector e intermediario entre M. Schwob y A. Tabucchi, el caso de las vidas imaginarias y la historiografía literaria latina, «Variaciones Borges» 18 (2004) pp. 115-35) che dedica anche dei saggi specifici alla presenza virgiliana (F. García Jurado, Plinio y Virgilio: textos de literatura latina en los relatos fantásticos modernos. Una página inusitada de la Tradición Clásica, «Cuad. Filol. Clás. Estu dios Latinos» 18 (2000) pp.163-216; F. García Jurado, Borges, las lenguas clásicas y la cultura europea, «Variaciones Borges» 20 (2005) pp. 231-49; F. García Jurado, Borges autor de la Eneida, Madrid, Luis Revenga 2006).

3. J. L. Borges, Una vita di poesia, trad. a cura di A. Atti e A. G. Mariano, Milano, Spirali 1986. Questo libro è il testamento spirituale e poetico che Borges ha rilasciato a Milano, dove rispose a varie interviste per dodici giornate nel dicembre del 1985. Vi si evince che nel periodo che precedette immediatamente la sua morte, Borges si dedicò ancora alla lettura e allo studio di Virgilio (p. VI «dopo un paio di ore di lavoro su Virgilio nella sua stanza») e nelle giornate di Milano ebbe modo di dialogare sul poeta latino, dichiarando di apprezzarne la malinconia, anch’essa preziosa, an ch’essa una forma di ricchezza (p. 77).

4. L’espressione è di Bettini in M. Bettini, Postille ad una «discussione», «Materiali e Discussioni per l’analisi dei testi classici» 6 (1981) p. 158.

6. C. Quarantotto, Poeta cieco fra gli specchi, in M. Bernardi Guardi, L’io plurale (Borges et Borges), Milano, Il Falco 1979, p. 160.

7 In T. S. Eliot, Opere 1939-1962, a cura di R. Sanesi, Milano, Bompiani 1992-1993, pp. 491-4. Ma si tenga presente anche Virgilio e la cristianità (T. S. Eliot, Opere 1939-1962, cit., pp. 981-94). García Jurado in alcune delle sue pagine si è occupato di confrontare le posizioni di Borges e Eliot: si veda Francisco García Jurado, Borges, las lenguas clásicas y la cultura europea, cit., specificamente alle pagine 242-8.

12 «Felici coloro che serbano nella memoria parole di Virgilio o di Cristo, perché daranno luce ai loro giorni» (trad. it. in J. L. Borges, Tutte le opere, a cura di D. Porzio, Milano, Mondadori 1985, vol. II. p. 347).

14 J. L. Borges, Obras completas, III, p. 88. «In che notte segreta d’Inghilterra / o del costante Reno incalcolabile, / persa nelle notti delle mie notti / al mio ignorante udito sarà giunta / la tua voce densa di mitologie, / usignolo di Virgilio e dei persiani? / Forse non ti udii mai, ma alla mia vita / la tua si unisce, inseparabilmente. / Uno spirito errante fu il tuo simbolo / in un libro di enigmi. Il Marino / ti chiamava la sirena dei boschi / e canti nella notte di Giulietta, / nell’intricata pagina latina / e dentro le pinete di quell’altro / usignolo di Alemagna e di Giudea, / Heine il burlone, l’infiammato, il triste. / Keats ti ascoltò per tutti e per sempre. / Non esiste un sol nome tra i bei nomi / che le genti ti danno sulla terra / che non voglia esser degno del tuo canto, / usignolo dell’ombra. L’agareno / ti ha sognato trascinato dall’estasi / col petto trapassato dalla spina / della cantata rosa che il tuo sangue / finale arrossa. Assiduamente tesso / questo esercizio nella vuota sera, / usignolo del deserto e dei mari, / che nel ricordo, esaltazione e favola, / ardi d’amore e muori melodioso» (trad. it. in J. L. Borges, Tutte le opere, cit., vol. II, p. 685).

15 Improbabile che Borges intenda riferirsi alla similitudine in bocca a Proteo, nel IV libro delle Georgiche: il dio sta rivelando ad Aristeo il perché delle sue sventure e gli racconta dunque la tragedia, di cui l’apicultore è causa, quella di Orfeo, che, persa per sempre Euridice, è come un usignolo infelice che lamenta i figli perduti (Geo. IV 511-515 qualis populea maerens philomela sub umbra / amissos queritur fetus, quos durus arator / observans nido implumis detraxit; at illa / flet noctem ramoque sedens miserabile carmen / integrat et maestis late loca questibus implet). Neppure vorrà riferirsi al passo a proposito di Filomela, trasformata, come si sa, proprio in usignolo: ecl. VI 68-81 (nel canto di Sileno) aut ut mutatos Terei narraverit artus, / quas illi Philomela dapes, quae dona pa rarit, / quo cursu deserta petiverit et quibus ante / infelix sua tecta super volitaverit alis?

16 Vogliamo ricordare in questa sede un’altra interessante ricorrenza dell’immagine dell’usignolo che conferma l’associazione all’idea della poesia e dell’immortalità che con essa si raggiunge. Si tratta di una poesia della raccolta El otro, el mismo (1964): A un poeta menor de la Antología (Obras completas, II, cit. p. 249). Ad ascoltare l’usignolo, ovvero la voce della poesia, è il poeta minore a cui Borges si rivolge già nel titolo: non esiste dunque– sembra di intendere– poesia maggiore o minore e, anche se gli dèi sono stati avari di fama, un poeta dal nome pressoché sconosciuto può aver ascoltato la voce della vera poesia ed essersi guadagnato una forma di immortalità. L’ignoto dedicatario dei versi di Borges– evidentemente un poeta dell’Antologia greca– ha ascoltato la voce dell’usignolo di Teocrito: «[…] / de ti sólo sabemos, oscuro amigo, / que oíste al ruiseñor, una tarde. / […] / En el éxtasis de un atardecer que no será una noche, / oyes la voz del ruiseñor de Teócrito» («[…] di te sappiamo solo, oscuro amico, / che una sera udisti l’usignolo. […] Nell’estasi d’una sera che non sarà mai notte, / tu odi la voce dell’usignolo di Teocrito.» trad. it. in J. L. Borges, Tutte le opere, cit., vol. II, p. 35). ABorges non importa affatto farne conoscere l’identità: piuttosto il componimento è una riflessione sull’ispirazione poetica– l’ascolto dell’usignolo– che, sebbene non sempre si accompagni al raggiungimento della fama, è di per sé un privilegio.

È interessante che Borges utilizzi Teocrito quale paradigma di alta poesia. Tanto più che il nome del poeta ellenistico non ricorre in altri testi borgesiani. Berveiller (Le cosmopolitisme de Jorge Luis Borges, cit., p. 376) trova nella poesia da noi citata la conferma al fatto che Borges non ha totalmente trascurato i poeti alessandrini. In realtà sono rintracciabili altri rapidi riferimenti alla produzione alessandrina e alla Biblioteca di Alessandria. In Invocación a Joyce (Elogio de la sombra 1969), in Obras completas, II, cit., p. 382, compaiono le strofe a forma di colomba, che sono poi i famosi technopaegnia, uno dei quali attribuito proprio a Teocrito. In Nota sobre el ultraísmo (Textos recobrados 1956-1986, cit., p. 127) in vece Borges accenna all’invenzione della punteggiatura da parte dei filologi alessandrini. La biblioteca di Alessandria è ricordata anche in Poema de los dones (El hacedor 1960), in Obras completas, II, cit., p. 187, come luogo in cui sono riposti ardui manoscritti, proprio i manoscritti su cui si affaticarono i filologi alessandrini. E ancora, in Alejandría 641 a. D. (Historia de la noche 1977), in Obras completas, III, cit., p. 167, la rievocazione della presa di Alessandria da parte del califfo Omar consente di accennare alla grandezza accumulata nella biblioteca. I riferimenti sono in realtà troppo generici e vaghi per giustificare una conoscenza puntuale. È evidente che Borges risente del mito della Biblioteca di Alessandria. A ciò si aggiungono due aspetti famosi propri degli alessandrini: la scrittura di carmi figurati e l’uso della punteggiatura da parte dei filologi che analizzarono Omero.

17 La lirica persiana era composta da un numero estremamente limitato di temi e motivi simbolico-poetici, al punto da essere stata definita poesia di «gol e bulbul», ossia, della rosa e dell’usignolo, dal ricorrere ininterrotto di questi due protagonisti. Sulle quartine della letteratura persiana e specificamente sulle quartine di Khayyam, si veda A. Pagliari-A. Bausani, La letteratura persiana, Firenze-Milano, Sansoni-Accademia 1968, pp. 318-55.

18 Un Borges giovanissimo si dedicò alla traduzione de Il principe felice di Wilde e probabilmente doveva conoscere anche le altre fiabe dell’autore: tra queste per l’appunto L’Usignolo e la Rosa (cfr. O. Wilde, Opere, trad. it. a cura di M. D’Amico, Milano, Mondadori 2000, pp. 381-90).

19 Alcuni esempi della presenza di usignolo e rosa nelle quartine: «Quando l’ebbro Usignolo trovò la via del Giardino / e ridente trovò il volto della Rosa e la coppa del Vino, / venne e in misterioso bisbiglio mi disse all’orecchio: / Considera bene: la vita tra scorsa mai più, mai più non si trova» (O. Khayyam, Quartine, a cura di A. Bausani, Torino, Einaudi 1956, p. 11); «È una dolce giornata, l’aria non è né calda, né fredda / la nube deterge di gocce la polvere al volto dei fiori, / l’usignolo in un suo muto linguaggio grida alla pallida rosa: / bere dobbiamo, dobbiamo, bere, bere, vino» (O. Khayyam, Quartine, cit., p. 31); «Guarda! La brezza dell’alba ha strappato le vesti alla Rosa, / e l’Usignolo ebbro è di gioia per la sua lieta bellezza. / Siedi all’ombra dei fiori, ché di questi fiori, poi, molti / si sfoglieran sulla terra, quando noi terra saremo» (O. Khayyam, Quartine, cit., p. 56). Non ci sembra però che ricorra il tema dell’usignolo che plasma una rosa col suo canto, immagine che appartiene invece al racconto di Oscar Wilde.

Ricordiamo che l’edizione delle Quartine di Khayyam nota a Borges era probabilmente quella a cura di Fitzgerald (New York 1942) e che un certo peso nell’approccio all’opera dell’autore persiano dovette averlo la figura di Borges padre: a proposito si veda Juan Gustavo Cobo Borda, Omar Khayyam: puente entre Borges padre y Borges hijo, in Borges enamorado, Santafé de Bogotá, Pan americana 1999, pp. 29-39.

20 Ovidio non è tra gli autori più ricordati da Borges. Diverse ricorrenze sono rintracciabili all’interno di El libro de los seres imaginarios (1967): il poeta latino è citato come fonte a proposito della Fenice (Obras completas en colaboración, Barcelona, Emecé 1997, p. 588), a proposito del Centauro (Ivi, p. 604), di Scilla (Ivi, p. 626), dei Lemuri (Ivi, p. 657), del Minotauro (Ivi, p. 664), del Mostro Acheronte (Ivi, p. 669) e delle Sirene (Ivi, p. 696). In poche altre occasioni il nome di Ovidio ricorre nelle pagine borgesiane. In Libro de sueños (J. L. Borges, Libro de sueños, Madrid, Alianza Editorial 1976, p. 341) è ricordato il passo della casa del Sonno, dal II libro delle Metamorfosi, ma indirettamente, attraverso l’opera di Sebastián de Covarruvias Orozco. Nella recensione a Mutaciones, libro di poesie di Betina Edelberg (Textos recobrados 1956-1986, cit., p. 108) è invece ricordata l’espressione tempus edax rerum, «tiempo devorador», che sta ovviamente per tempus edax rerum, citazione da Metamorfosi XV 234 oppure da Ex P. IV 10,7.

Con cautela va invece considerato il racconto uscito sulla rivista Multicolor con la firma di José Tuntar, Ovidio en el país de las flechas, attribuito dalla Zangara a Borges (I. Zangara, Borges en Revista Multicolor obras, reseñas y traducciones inéditas de Jorge Luis Borges, Diario Crítica Revista Multicolor de los Sábados 1933-1934, vol. II, Madrid, Promoción y Ediciones 1997, pp. 83 91). Vi si rintracciano una serie di puntualissimi riferimenti al l’opera del poeta latino (opere erotiche e opere dell’esilio).

21 La ricostruzione letteraria della figura di Virgilio non ha mai interessato molto Borges. Mancano nella sua opera le immagini che invece campeggiano nell’opera di altri grandi del Novecento. L’opera di Broch, Der Tod des Vergil (1945), per esempio, ci offre un ritratto di Virgilio tutto preso dal desiderio di vedere bruciata la sua Eneide. Borges invece cita appena l’angoscia del poeta morente, accostandola alla preoccupazione abbastanza simile di Franz Kafka per la sopravvivenza della sua opera, anch’essa destinata ad incenerirsi se non fosse per la pietà dell’amico Max Brod, in Prólogos con un prólogo de prólogos (Obras completas, IV, cit., p. 97) e in Un sueño eterno (Textos recobrados 1956-1986, cit., p. 238).

22 Obras completas, III, cit., p. 114. «La mano di Virgilio si sofferma / sopra una tela che ha freschezza d’acqua / intessuta di forme e di colori / che hanno portato a Roma le remote / carovane del tempo e della sabbia. / Rimarrà in un verso delle Georgiche. / Non l’aveva mai vista. Oggi è la seta. / In un crepuscolo muore un giudeo / messo alla croce con i neri chiodi / che il pretore ordinò, però le genti / delle generazioni della terra / non scorderanno il sangue e la preghiera /e i tre ultimi uomini sul colle. / So di un magico libro di esagrammi / che segna le sessantaquattro rotte / della nostra sorte di veglia e sonno. / Che fantasie per popolare l’ozio! / So di fiumi di sabbia e pesci d’oro / soggetti al Prete Gianni nelle zone / al di là del Gange e dell’Aurora / e del hai ku il quale fissa in poche / sillabe un momento, un’eco, un’estasi; / so del genio di fumo imprigionato / dentro il vaso di rame color giallo / e quello che promise nella tenebra. / O mente che tesaurizzi l’incredibile! / Caldea, che per primi vide gli astri. / Le alte navi lusitane; Goa. / Le vittorie di Clive, ieri suicida. / Kim e il suo lama rosso che proseguono / per sempre nel cammino che li salva. / L’odore sottile del tè e del sandalo. / Le moschee di Cordova e dell’Aksa / e la tigre, delicata come il nardo. / Questo è il mio Oriente: il giardino che serro / per ché la tua memoria non m’anneghi» (trad. it. in J. L. Borges, Tutte le opere, cit., vol. II, pp. 739-41).

23 In Ulteriores al Ganges y al Aurora si può cogliere un’eco di un verso di Giovenale. In realtà il ricordo sembra essere falsato dal tempo: le parole di Borges sembrano una traduzione di Ultra Auroram et Gangen ma nel testo di Giovenale che è la Satira X (vv. 1-2) l’espressione non è esattamente questa: abbiamo invece usque / Auroram et Gangen. L’espressione serve comunque, anche nel testo latino, ad alludere ad un posto lontano, all’Oriente. Nell’incipit di El hombre en el umbral (El Aleph 1949), in Obras completas, I, cit., p. 612, leggiamo: «Ultra Auroram et Gangen, recuerdo que dijo en latín, equivocando un verso de Juvenal» («Ultra Auroram et Gangen, rammento che disse in latino, confondendo un verso di Giovenale», trad. it. in J. L. Borges, Tutte le opere, cit., vol. I, p. 880). Ma teniamo presente che El Aleph è del 1949. Dunque la poesia raccolta ne La rosa profunda è successiva. Ciò vuol dire che Borges, quando scrive il racconto, è già consapevole di ricordare male, di equivocare un verso di Giovenale.

La stessa citazione ricorre in Mi primer encuentro con Dante (Textos recobrados 1956-1986, cit., p. 72) e in Las mil y una noches (Obras completas, III, cit., p. 233), entrambi posteriori al racconto.

24 Obras completas, III, cit., p. 305. «Questa mattina / c’è nell’aria l’incredibile fragranza / delle rose del Paradiso. / Sulla riva dell’Eufrate / Adamo scopre la freschezza dell’acqua. / Una pioggia d’oro cade dal cielo: / è l’amore di Giove. / Salta dal mare un pesce / e un uomo di Agrigento si ricorda / d’essere stato quel pesce. / Nella caverna che chiameranno Altamira / una mano senza volto traccia la curva / di un dorso di bisonte. / La lenta mano di Virgilio accarezza / la seta che portarono / dal regno dell’Imperatore Giallo / le carovane e le navi. / Il primo usignolo canta in Ungheria. / Gesù vede sulla moneta il profilo di Cesare. / Pitagora rivela ai suoi greci / che la forma del tempo è circolare. / In un’isola dell’Oceano / i levrieri d’argento inseguono i cervi d’oro. / Su un’incudine forgiano la spada / che sarà fedele a Sigurd. / Whitman canta a Manhattan. / Omero nasce in sette città. / Una donzella riesce a catturare / l’unicorno bianco. / Tutto il passato torna come un’onda / e quelle antiche cose sono qui / solo perché una donna ti ha baciato» (trad. it. in J. L. Borges, Tutte le opere, cit., vol. II, p. 1181).

25 Il mito antico è particolarmente caro a Borges. Come conoscesse le varie vicende mitiche non è possibile dirlo. Di certo la letteratura di tutti i tempi, di cui egli era lettore onnivoro, ha avuto il suo ruolo in ciò. Una certa importanza avrà avuto senz’altro la let tura de I miti greci di R. Graves, di cui Borges scrive il Prologo in Biblioteca personal (Obras completas, IV, cit., p. 465).

26 «Già, infatti, un tempo io fui fanciullo e anche fanciulla, / cespuglio, uccello, pesce che balza fuori dal mare, infiammato». Il passo di Empedocle è riportato da Diogene Laerzio in Vite dei filosofi VIII 77 (trad. di Giovanni Reale, in Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei più celebri filosofi, a cura di G. Reale, con la collaborazione di G. Girgenti e I. Ramelli, Milano, Bompiani 2005, p. 1007). È possibile che Borges abbia letto l’opera. Ma se non abbiamo certezza che egli la lesse per intero, è probabile che passi della stessa fossero antologizzati nei vari repertori di filosofia greca che il poeta ebbe a disposizione. Tra gli altri W. Capelle, Die Vorsokratiker, di cui leggiamo una recensione in Textos cautivos (Obras completas, IV, cit., p. 361). Stando alla ricchezza di informazioni che il testo presenta a proposito dei diversi filosofi presocratici, compresi diversi passi antologizzati dello stesso Diogene Laerzio, è possibile che l’opera sia stata una delle fonti di Borges. Il passo da Vite dei filosofi a proposito di Empedocle è ricordato nell’opera di Capelle (W. Capelle, Die Vorsokratiker, Stuttgart, Kroener 1938) a p. 243. Ma ricordiamo che l’epigramma è raccolto anche nell’Antologia Palatina, altra lettura borgesiana (Anth. Pal. IX 569).

La vicenda delle molteplici trasformazioni di Empedocle è narrata anche in Vies immaginaires di Marcel Schwob, libro noto a Borges, come si desume dalla presenza di un prologo all’opera in Biblioteca personal (1988), in Obras completas, IV, cit., p. 486. García Jurado (Francisco García Jurado, Borges como lector e in termediario entre M. Schwob y A. Tabucchi, cit., pp. 115-35), rileva come l’autore argentino abbia potuto utilizzare Vies immaginaire come modello e come fonte per numerosi dei suoi scritti. Borges si sarebbe ispirato all’opera di Schwob per Historia universal de la infamia. La stessa conoscenza della vita empedoclea può essere stata determinata, almeno in parte, dalla lettura della sua vita immaginaria.

27 Il cerchio rimanda al tempo ciclico e al labirinto, temi ricorrenti nell’intera opera di Borges. A proposito del labirinto in Borges si veda Adrián Huici, El mito clásico en la obra de Jorge Luis Borges. El laberinto, cit., pp. 121- 200.

28 Obras completas, III, cit., p. 233: «Pensamos en el joven Virgilio que está palpando una seda estampada, de un país remoto. El país de los chinos, del cual él solo sabe que es lejano y pacífico, muynumeroso, que abarca los últimos confines del Oriente. Virgi lio recordará esa seda en las Geórgicas, esa seda inconsútil, con imágenes de templos, emperadores, ríos, puentes, lagos distintos de los que conocía» («Pensiamo al giovane Virgilio che sta toccando la seta stampata di un paese lontano. Il paese dei Cinesi, di cui sa solo che è lontano e pacifico, fittamente abitato e che abbraccia gli ultimi confini dell’Oriente. Virgilio ricorderà questa seta nelle Georgiche, seta senza cuciture, con immagini di templi, imperatori, fiumi, ponti, laghi diversi da quelli che conosceva», in J. L. Borges, Sette notti, trad. it. a cura di M. E. Moras, Milano, Feltrinelli 1983, p. 51).

29 L’enumerazione delle figure sulla stoffa, che tenta di suggerire un’immagine dell’Oriente distante, ci spinge ad ipotizzare che Borges abbia fuso il ricordo del verso II 121 con la memoria della scena allegorica del proemio al III libro delle Georgiche. Nel tempio sul Mincio infatti le immagini si affollano: trionfi (Cesare al centro), fiumi (non solo quelli rappresentati ma anche lo stesso Mincio sulle rive del quale il tempio è innalzato), popoli (anche i popoli d’Oriente) e battaglie.

30 Obras completas, IV, cit., p. 485: «Por el camino de la seda, por el arduo camino que fatigaron antiguas caravanas para que un paño con figuras llegara a manos de Virgilio y le sugiriera un hexámetro, Marco Polo, atravesando cordilleras y arenas, arribó a la China […]» («Attraverso il cammino della seta, attraverso l’arduo cammino che affaticarono le antiche carovane affinché una tela con figure arrivasse alle mani di Virgilio e gli suggerisse un esametro, Marco Polo, attraversando catene montuose e sabbie arrivò in Cina […]»).

31 Obras completas, III, cit., p. 167. «[…] La sua fatica è qui: la Biblioteca. / Dicono che i volumi che comprende / vanno ben oltre la cifra degli astri / o della sabbia del deserto. L’uomo / che volesse esaurirla perderebbe / la ragione e i suoi occhi temerari. / Qui la distesa memoria dei secoli / che trascorsero, le spade e gli eroi, / i laconici simboli dell’algebra, / il sapere che interroga i pianeti / che reggono il destino, le virtù / dell’erba e degli avori talismatici, / il verso in cui permane la carezza, / la scienza che decifra il soli tario / labirinto di Dio, la teologia / l’alchimia che nel fango cerca l’oro / e le figure dell’idolatria […]» (trad. it. in J. L. Borges, Tutte le opere, cit., vol. II, p. 1033).

32 Nel titolo viene rievocata la presa di Alessandria ad opera del califfo Omar. La città venne espugnata e tolta ai bizantini.