« indietro

La resistenza del classico e il caso Sanguineti

Premessa di Francesco Stella

La tradizione classica nella cultura italiana attraversa crisi periodiche di ricezione e rigetto, trasformazione creativa e trasmissione scolastica, e ogni tentativo di rimetterla in discussione – per liberarsi dal passato o per risparmiare sui costi della scuola modernizzandone i programmi – solleva reazioni contrapposte di reintroduzione forzata o reimpiego più o meno attualizzante. Su questo fronte il lavoro di Roberto Andreotti negli ultimi due decenni è stato ed è di straordinaria importanza sia perché difende lo spazio per un discorso contemporaneo sul classico nelle pagine di uno dei più autorevoli e seguiti inserti di recensioni culturali, Alias del Manifesto, sia perché segue i complessi itinerari di questa sopravvivenza impegnandosi anche personalmente in letture e interpretazioni competenti sul lato dell’oggetto ma consapevoli del contesto culturale attuale ex parte subiecti. Già due volte Andreotti ha selezionato alcuni dei suoi interventi nei volumi Classici elettrici (2006) e Ritorni di fiamma (2009), partendo dalla questione delle questioni, se cioè «La rivendicata filiazione dell’Occidente dai greci e dai latini è soltanto un’abile costruzione simbolica, basata su una visione idealistica e su un canone, per così dire, retroattivo, oppure può contare su un DNA culturale che struttura e orienta il nostro modo di pensare» e concordando, a prescindere dalle risposte che a tali questioni si possono dare, sulla necessità di riscrivere l’antico in cornici sempre contemporanee come condizione della sua permanenza, garanzia della conservazione di senso.

Negli articoli raccolti in quei volumi Andreotti riusciva a definire in poche righe questioni di complessità scoraggiante salvando quasi sempre, in un miracolo filologico e giornalistico, correttezza dell’informazione e attrattività della comunicazione, producendo consapevolezza di una necessità delle rifunzionalizzazione del classico, direi dell’antico o comunque del premoderno, che le tavole rotonde di questo Festival dimostrano di aver colto e realizzato.

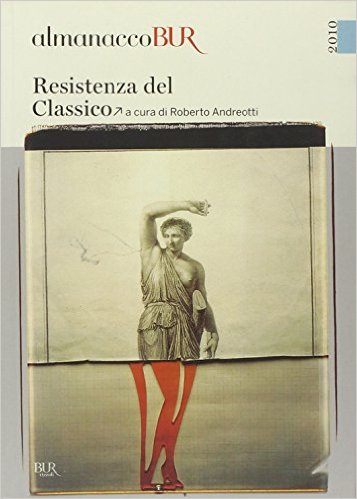

Con Resistenza del classico, l’Almanacco BUR che anche nel formato e nella confezione dimostra una progettualità celebrativa, se non monumentalizzante, l’operazione è diversa: raccogliere contributi eterogenei di studiosi, critici, poeti e intellettuali di ambito ed espressione diversa per rilanciare la riflessione, ora definita senza mezzi termini agonistica, sul ruolo della cultura classica nella cultura contemporanea partendo dalla consueta polarizzazione (qui formulata come contrapposizione fra paradigma da esportare o ingombrante fardello), per misurare la capacità del classico di confrontarsi con le sfide delle nuove circostanze storiche. Il dibattito vero e proprio è affidato a Lavagetto, Serpieri, Magrelli e Sanguineti; le reinterpretazioni a poeti come Heaney – sulla bucolica europea –, Grünbein, che riconosce «l’enorme ripercussione» della letteratura antica, Tony Harrison disposto ad autonalizzare l’influsso di Virgilio sui propri versi e sul mood di alcune sue liriche; le note filologiche a classicisti di professione come Gianpiero Rosati, Marco Fernandelli, Tonio Hölscher, Carmine Catenacci, Alessandro Barchiesi (che pone il problema di come leggere Ovidio nel XXI secolo in termini di raffinata innovazione), Paolo Fedeli (quest’ultimo in una bella sezione dedicata al rapporto fra Pound e i poeti augustei), per chiudere con una Officina di traduzione incarnata dal Catullo e Virgilio di Alessandro Fo, il Marziale di Jolanda Insana, i sorprendenti epigrammisti tardi di Franca Ela Consolino (qui rivalorizzati dopo la pionieristica antologia di Carlo Carena), il Pascoli di Traina, e altre prove su brani ‘classicisti’ di Hofmannstahl e Lowell.

Le basi di partenza ipotizzate da Andreotti nell’introduzione sembrano ora, al di là di aperture d’obbligo a opzioni alternative, la rinuncia a un’attualizzazione che vada a caccia di «pallide somiglianze», proprio sulla scorta di un Sanguineti propugnatore della radicale alterità dei classici, che si colloca alla base della loro capacità di attrazione, e il tentativo di un altro grande poeta, Seamus Heaney, di «mettere in relazione il loro sistema espressivo con il nostro». La piattaforma di valori estetici e morali dei classici diventa – o meglio si riconosce – oggetto di continua e rinnovata negoziazione (un termine molto amato oggi dalla saggistica americana), ma questo non spiega perché si debba ad ogni generazione porsi il problema del rapporto con loro anziché, diremmo, con il ricchissimo patrimonio sanscrito o con la raffinata tradizione confuciana. Quello che Andreotti chiama, autodefinendo sé e molti di noi, il «lettore agonistico dei classici» certamente si impegna in uno sforzo sempre nuovo di «risignificazione» (p. 9) e in un atteggiamento liturgicamente definito «responsoriale» che nel corso della storia ha aggiunto ogni volta nuovi strati allo spessore interpretativo del loro senso. È questo, secondo me, il meccanismo che impone di interpellare ogni volta e di nuovo questi e non altri classici: il fatto che essi sono diventati tradizione, in seguito a una serie di scelte intenzionali o automatiche della classe intellettuale o della scuola e della letteratura del nostro e di altri paesi. L’idea della totale alterità del classico è un espediente estetico per allontanarli in una distanza esotica che può renderli più attraenti, ma oscura il dato di fatto: non possiamo più scegliere quali siano i riferimenti culturali dei padri della nostra letteratura, da Dante a Leopardi e D’Annunzio, e della nostra cultura artistica. Quei riferimenti sono già stati scelti – o subìti – una volta per tutte e possiamo ignorarli o metabolizzarli ma non possiamo inventarne altri; essi sono lì. La tavola rotonda ideale che Andreotti ha costituito su questo tema è ampiamente e volontariamente interdisciplinare. Parte dalla reazione di Mario Lavagetto alla celebre lezione tenuta da T.S. Eliot nel 1944 alla Virgil Society: What is a classic, che riprende il tema di Sainte-Beuve e che formulava la famosa teoria dell’Europa come un insieme culturale di cui latino e greco costituiscono il flusso sanguigno, come poi ripeterà Brodskij. Su questa impalcatura si regge Letteratura europea e medioevo latino di Curtius, secondo il quale per cogliere questa letteratura (europea) nel suo insieme occorre acquisire diritto di cittadinanza in ognuna delle sue epoche, da Omero a Goethe. A questa concezione, che evidentemente crea ancora inquietudine e insofferenza, Lavagetto si oppone richiamando la vecchissima idea (chabodiana, già confutata da Eco e poi da Moretti) di Europa come creazione cinquecentesca, che notoriamente confonde ‘Europa’ con ‘modernità’, epoca nella quale l’Europa si sfrangia invece in frazioni nazionali violentemente contrapposte fino alla fine della seconda guerra mondiale. L’Europa letteraria è una o molte, ma intercomunicante, fin dalla tarda antichità romana e soprattutto fin da quando, nell’alto medioevo (quando, non per caso, l’Europa comincia ad essere denominata così), le attuali Irlanda, Inghilterra, Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Ungheria ecc. entrarono a far parte del sistema latino, nel quale poi come Spagna e Portogallo fecero forzatamente subentrare le rispettive colonie mondiali, saldando così la propria cultura con quella, già strutturata su secoli di scrittura, della costellazione ‘mediterranea’. Secondo Lavagetto la convergenza di Warburg e Jung sui topoi (luoghi comuni della creazione letteraria) come archetipi riconducibili all’universale umano e non all’universale europeo dimostrerebbe l’impossibilità di delimitare in senso europeo la sua idea di letteratura. L’argomento è specioso, perché ben poco assimila Jung a Curtius, e la declinazione specificamente europea delle manifestazioni letterarie di topoi antropologici (il giovane-vecchio) conferma la validità fattuale della sua analisi. Ma Lavagetto lo prende per acquisito e ne ricava che risulti «sconcertante» definire la Divina Commedia, vertice della letteratura italiana, come esempio di classico europeo, il che prefigura una definizione di letteratura come fatto esclusivamente o pevalentemente linguistico e non culturale. Basterebbe un confronto con i sistemi linguistico-letterari di Cina e Giappone per capire quanto europeo sia Dante. Ha buon gioco invece Lavagetto quando critica l’idea eliotiana di classico come legata a un concetto di stile – nella fattispecie lo stile armonioso ed equilibrato, caratterizzato da ordine e stabilità. Se per classico si intendono anche Apuleio o Rabelais naturalmente l’argomento regge. Ma non si può dimenticare che per secoli ‘classicismo’ si è contrapposto a ‘espressionismo’ o ‘barocco’ o ‘maniera’, costituendo così un modello ben definito di stile oltre che un riferimento identitario. ‘Classico’ non può essere – come pretende Lavagetto a p. 26 – un concetto relativo per il semplice fatto che il passare del tempo e le scelte che i sistemi culturali o politico-culturali operano stabiliscono automaticamente dei riferimenti valoriali. La ‘borsa-valori’ è instabile, è vero, ma quella dei valori culturali è, ci piaccia o no, fotografata dalla storia: non conta solo l’ultimo valore, quello su cui puntare i nostri investimenti, ma chi ha scritto ieri e l’altro ieri, e per forza chi scrive anche oggi, anche senza volerlo è condizionato dai valori, cioè dai classici, imposti dal passato e attivi nella lingua che si usa, anche (forse soprattutto) contro di loro. Molto più realistico, fino al cinismo bourdeausien, il Borges citato da Serpieri: «Classico è quel libro che una nazione o un gruppo di nazioni o il lungo tempo hanno deciso di leggere come se nelle sue pagine tutto fosse deliberato, fatale, profondo come il cosmo e capace di interpretazioni senza fine»: non attestazione di valore assoluto, ma riconoscimento di un processo storico. L’intervento di Lavagetto, che si muove comunque a un livello molto alto, è spia di un disagio nei confronti di una paternità che si vorrebbe disconoscere o neutralizzare. Lo testimonia l’intervista a Valerio Magrelli significativamente intitolata Finalmente liberi dai Greci e dai Romani (pp. 38-46) che in realtà celebra la liberazione dall’idea normativa e mimetica di classico, erede dell’impostazione umanistica, illuminista e poi fascista, e dalle traduzioni in ‘traduttese’, quelle che immancabilmente fanno delle puellae delle fanciulle anziché ragazze autorizzando un regresso linguistico che sarebbe inaccettabile in qualsiasi altro genere. Magrelli apprezza i tentativi di resa vivace e creativa come le antologie curate per la BUR da Vincenzo Guarracino e gli autori trascurati che potrebbero rivitalizzare lo studio del latino, come Sinfosio e Rutilio Namaziano, ma ammette che più del classicismo alla rovescia dei cultori dell’‘alterità’ quello che funziona è un meccanismo di riconoscimento, di ‘empatia’, come per il Plutarco mediato da Montaigne (Magrelli è un francesista), la capacità di «parlare a chiunque». L’appello di Magrelli in realtà è dunque un consivisibile invito ad abbandonare l’approccio scolastico ai classici che abbiamo subìto per molti decenni e a favorire nuovi tipi di interessi a canoni diversi dell’immenso repertorio dell’antico per aprire un nuovo «spazio di ossigenazione».

Chiude la sezione incipitaria un’intervista di Gilda Policastro a Edoardo Sanguineti, alla cui posizione e attività di traduttore dei classici è dedicata, a pochi giorni dalla sua dolorosa scomparsa, questa nostra tavola rotonda. Questo aspetto della sua opera poetica, che ha spaziato da Euripide e Sofocle a Seneca, da Lucrezio a Catullo, raccolte nel Quaderno di traduzioni uscito nel 2006, per culminare con il suo memorabile Satyricon, è stato oggetto non solo di pregevoli analisi individuali ma di un vero e proprio filone di studi culminante nel volume di Federico Condello Appunti su Sanguineti traduttore dei classici (Modena, Mucchi 2006) e trionfalmente celebrato dalla pubblicazione, nello stesso anno, della raccolta delle sue traduzioni drammatiche Teatro antico, Milano, BUR 2006) oltre che del citato Quaderno di traduzioni (Torino, Einaudi 2006). In questa intervista Sanguineti torna, sia pure con l’abituale piacevole sofisticatezza, su elementi tante volte chiariti, come la medievalità del latino del Laborintus, il cui titolo deriva direttamente dall’opera di Everardo Alemanno, la sollecitazione di Squarzina per la versione creativa delle Baccanti di Genova ’68, che tuttavia piacque anche ai grecisti, la prossimità fra traduzione e travestimento, il tipo di versione più vicina al senso ‘latino’ e non greco del tradurre manipolando e adattando, sostanzialmente: riscrivendo. Del Satyricon Sanguineti sottolinea la letteralità felicemente coniugata con l’esperienza di Capriccio italiano, e ricorda la ritraduzione effettuata per il settimanale ‘il Tempo’ in occasione del Satyricon di Fellini e uscita tra molte proteste e purgata delle parti in versi. Emerge ovviamente, da tutte le esperienze classiche e non, l’avversità sanguinetiana, monumentalizzata nel convegno fiorentino su I greci nostri contemporanei, verso la ‘superstizione filologica’ e la necessità del traduttore di essere contemporaneo di se stesso, ribadita a maggior ragione per i travestimenti intralinguistici come Il purgatorio di cui discusse a lungo in una memorabile lezione al festival fiorentino delle riscritture dantesche, anch’esso tenuto nel 2006: di questa lezione non è rimasta traccia, per sua volontà, negli atti editi su «Semicer chio» 2007, ma sono rimaste le registrazioni audio che il poeta stesso ci autorizzò a pubblicare nel sito della rivista, a scopo didattico. «Il testo viene manipolato dal traduttore, il quale, invero, è l’autore, che parla in proprio e si assume la responsabilità ideologica, pratica, culturale di quello che dice». Verso i classici Sanguineti sostiene la necessità di una distanza anziché un’analogia, il riconoscimento di una diversità – nella quale si apprende e conferma la mutabilità dell’uomo e dunque la realizzabilità storica di possibilità inevase – sottolineando addirittura che i migliori traduttori conoscevano malissimo la lingua che traducevano ma che quel che conta è l’impronta originale che essi davano alla propria opera. Con Sanguineti si tocca dunque quello che Buffoni, nel ricordo pubblicato online «Testo a Fronte» subito dopo la morte, chiama «il limite estremo della traduzione di poesia come ricreazione», limite coincidente con l’autorialità della personalità traduttoria, che in Sanguineti era evidente ma non poteva costituire un modello. Su questa scelta, coerente in linea teorica, si sono lette spesso adesioni o riserve di tipo ideologico che a mio parere hanno poco senso. Sul piano pratico, invece, se ci si libera dall’obbligo di rintracciare esclusivamente conferme, si verifica una parziale discrasia fra enunciazioni poetiche e prassi traduttoria, già osservata ad esempio sui testi greci da Condello, che lo definisce elegantemente «diverso gradiente di coerenza», ma particolarmente vistosa sui testi latini. I lavori che sono stati oggetto di breve discussione al Penguin Café di Napoli per il Festival europeo di traduzione EST erano le versioni catulliane pubblicate su Il gatto lupesco del 2002 (ma riprese da Galleria del 1986) e l’esigua scelta di brani da Lucrezio, usciti in parte nel Quaderno Einaudi in parte sul «Verri» ma proiettati su un progetto, poi rimasto irrealizzato, di traduzione integrale. Nell’intervista Sanguineti ne accenna concisamente la genesi: il primo brano, dalla fisica lucreziana, pare sia nato su richiesta di un musicista torinese, gli altri erano passi verso la progettata integrale. Ma una lettura disincantata non può che registrare il rispetto religioso che Sanguineti dimostra per una materia così alta, una conservazione del tono e della solennità dell’originale nel verso lungo sanguinetiano, con la sua interpunzione aperta e progressiva, ma senza le escursioni lessicali e i colloquialismi sintattici che punteggiano le traduzioni teatrali e catulliane. Qua e là affiorano ridondanze e soluzioni deboli, accanto a consapevoli attualizzazioni come «il rispecchiamento e la riflessione» per naturae species ratioque, o «nella durata» per in aevo, o «un valore d’uso» per usu, che richiamano il lessico della cultura marxista con cui il materialismo lucreziano (e dunque democriteo ed epicureo) è stato visto tradizionalmente in continuità. Questa oscillazione denuncia un’oscillazione nella strategia traduttologica, anche se sul piano testuale la resa è ammirevole. In Catullo invece c’era stata, in virtù della differenza di tono del testo originale e della diversità d’impostazione di anni lontani (1986), un’appropriazione totale delle poesie, la scelta di un registro basso («ci sto», «niente eminence«, «fanno un po’ porno» per versiculi molliculi, «per il thè» per meridiatum) e un brulicare di neologismi necessari («sbaciamenti» per basia che è più popolare di oscula) oppure gratuiti («febbricosina, stregonare, vedovate»), di forzature per sovraccarico («cazzate» per ineptiae, «matti» per lepidi), sostituzioni d’autore (Edoardo per Catullo). Ma proprio questa prassi invasiva e anzi sostitutiva, che produce risultati di brillantezza pirotecnica, contrastano con la teoria del distanziamento che Sanguineti proclama nei suoi interventi sul valore del classico e che rivelano forse una crepa, fra sistema ideologico ed elaborazione autoriale, fra sistema di convinzioni astratte e pulsioni di autorealizzazione privata, più profonda di quanto abbiano fatto trasparire finore l’autoesegesi e la monolitica compattezza esibite dallo studioso/poeta/traduttore.

¬ top of page