« indietro

PIERO BIGONGIARI

Due traduzioni e due poesie inedite (1935-1985)

a cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi

Arthur Rimbaud

Arthur Rimbaud

| MÉMOIRE I L’eau claire; comme le sel des larmes d’enfance, L’assaut au soleil des blancheurs des corps de femmes; la soie, en foule et de lys pur, des oriflammes sous les murs dont quelque pucelle eut la défense; l’ébat des anges;– non... le courant d’or en marche, meut ses bras, noirs, et lourds, et frais surtout, d’herbe. [Elle sombre, avant le Ciel bleu pour ciel-de-lit, appelle pour rideaux l’ombre de la colline et de l’arche. |

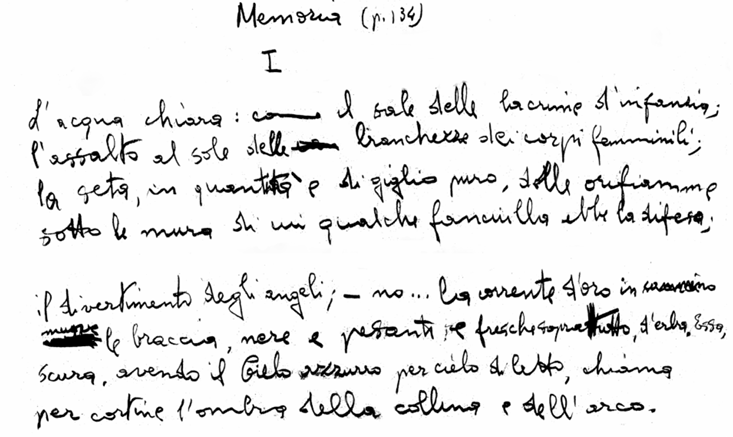

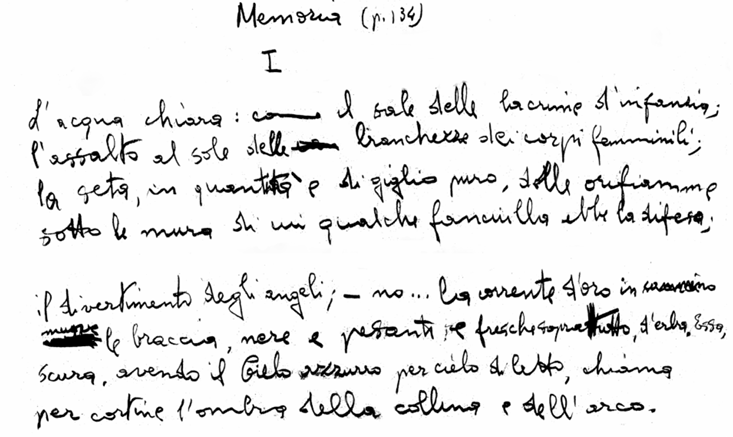

MEMORIA I L’acqua chiara: come il sale delle lacrime d’infanzia; l’assalto al sole delle bianchezze dei corpi femminili; la seta, in quantità e di giglio puro, delle orifiamme sotto le mura di una qualche fanciulla ebbe la difesa; il divertimento degli angeli;– no... la corrente d’oro in [cammino, muove le braccia, nere e pesanti e fresche sopratutto, [d’erba. Essa, scura, avendo il Cielo azzurro per cielo di letto, chiama per cortine l’ombra della collina e dell’arco. |

Victor Hugo

| PAUCA MEAE VI Quand nous habitions tous ensemble Sur nos collines d’autrefois, Où l’eau court, où le buisson tremble, Dans la maison qui touche aux bois, Elle avait dix ans, et moi trente; J’étais pour elle l’univers. Oh! comme l’herbe est odorante Sous les arbres profonds et verts! Elle faisait mon sort prospère, Mon travail léger, mon ciel bleu. Lorsqu’elle me disait : Mon père, Tout mon coeur s’écriait : Mon Dieu! Atravers mes songes sans nombre, J’écoutais son parler joyeux, Et mon front s’éclairait dans l’ombre Ala lumière de ses yeux. Elle avait l’air d’une princesse Quand je la tenais par la main; Elle cherchait des fleurs sans cesse Et des pauvres dans le chemin. Elle donnait comme on dérobe, En se cachant aux yeux de tous. Oh! la belle petite robe Qu’elle avait, vous rappelez-vous? Le soir, auprès de ma bougie, Elle jasait à petit bruit, Tandis qu’à la vitre rougie Heurtaient les papillons de nuit. Les anges se miraient en elle. Que son bonjour était charmant! Le ciel mettait dans sa prunelle Ce regard qui jamais ne ment. Oh! je l’avais, si jeune encore, Vue apparaître en mon destin! C’était l’enfant de mon aurore, Et mon étoile du matin! Quand la lune claire et sereine Brillait aux cieux, dans ces beaux mois, Comme nous allions dans la plaine! Comme nous courions dans les bois! Puis, vers la lumière isolée Étoilant le logis obscur, Nous revenions par la vallée En tournant le coin du vieux mur; Nous revenions, coeurs pleins de flamme, En parlant des splendeurs du ciel. Je composais cette jeune âme Comme l’abeille fait son miel. Doux ange aux candides pensées, Elle était gaie en arrivant... — Toutes ces choses sont passées Comme l’ombre et comme le vent! Villequier, 4 septembre 1844 |

PAUCA MEAE VI Quando abitavamo tutti insieme sulle nostre colline d’altri tempi, dove l’acqua corre, dove la macchia trema, nella casa che arriva al bosco, ella aveva dieci anni, e io trenta; ero per lei l’universo. Oh! come l’erba è odorosa sotto gli alberi profondi e verdi! Ella faceva la mia sorte prospera, il lavoro leggero, il cielo azzurro. Quando mi diceva: «Padre mio», tutto il mio cuore esclamava: «Mio Dio!» Attraverso i miei sogni innumerevoli ascoltavo il suo parlare gioioso, e la mia fronte si schiariva nell’ombra alla luce dei suoi occhi. Aveva l’aria d’una principessa quando la tenevo per mano; cercava dei fiori continuamente e dei poveri per la strada. Dava come si ruba, nascondendosi agli occhi di tutti. Oh! che bel vestitino aveva, lo ricordate? La sera, accanto alla bugia, parlottava piano piano, mentre al vetro arrossito urtavano le farfalle notturne. Gli angeli si specchiavano in lei. Come incantava il suo buongiorno! Il cielo metteva nella sua pupilla quello sguardo che mai non mente. Oh! io l’avevo, così giovane ancora, vista apparire nel mio destino! Era la figlia della mia aurora, e la mia stella del mattino. Quando la luna chiara e serena brillava in cielo, in questi bei mesi, come andavamo per la pianura! come correvamo nei boschi! Poi, verso la luce isolata stellante la casa oscura, ritornavamo per la vallata svoltando all’angolo del vecchio muro; ritornavamo, cuori pieni di fiamma, parlando degli splendori del cielo. Componevo questa giovane anima come l’ape fa del suo miele. Dolce angelo dai candidi pensieri, era gaia arrivando... tutte queste cose sono passato come l’ombra e come il vento! Villequier, 4 settembre 1844 |

Piero Bigongiari

L’ABBRACCIO

Canta la morte con voce dolcissima,

escono gli uomini dalle porte delle case.

Chiuso in un abbraccio lontano

che ti duole come una frustata

alzi gli occhi e alla passata rondine

vai sorridendo. E di lontano addita

nello stesso cielo una stella cadente

un vecchio e alla splendente

dona la sua giornata.

Erra alla sua casa chi visse errabondo.

La strada quale fiume umano portò!

Era ghiaccia la pietra, senza sole, su cui si posò la guancia.

Sorrideva lontano tra le viole sfiorite

una fanciulla cieca– chi lo donava a me

il suo sorriso? Sul viso di cera

la sera era abbracciata, e lo baciava

coi suoi baci di morente sole.

Andava più lontano un sottile canto

– era nato da me, dal mio pianto, –

come stendardo era portato via

per la lunga strada.

Nell’oscurità raccolte le braccia esangui d’amore

sui tavoli duri dove si sfoglia un fiore,

trema nel cuore un alito di stanchezza

da cacciare come una tentazione.

Torna il pane dalla terra seminata,

ha il sapore di tutti gli orizzonti, di tutte le età.

Ritornerà il sole sui campi di brina,

rinascerà un’edificio dalla rovina delle notti.

Pazza una madre non vorrebbe donare il figlio

prostrata sulla potente terra.

T’afferra, non senti? un abbraccio più forte,

che sorte dalle piante ricurve, dai superbi mattini, –

è inutile – più forte.

CAMMINANDO LUNGO LA PARETE DI SAN GIOVANNI FUORCIVITAS

«La violetera, la violetera...»

l’anima ancora non sa se dovrà

sognarti falsa o ritrovarti vera.

La febbrile indolenza dell’amore...

Che cielo! Non mi celo ai suoi distinguo

ma non distinguo quanto esso vela.

«La violetera, la violetera...»,

«Volete violette?». Una parete

a strisce bianche e nere ascoltava

una voce di neve, una schiava

felicità. O che altro ascoltava?

Anni di capriole e piroette,

anni di quanto è in quanto era,

anni alle strette ultime di un’iride:

nella coda cinese di quell’occhio

risfavillava una pupilla nera,

quasi luna nel suo ultimo quarto.

La trasparenza, fusa opacità,

tu non puoi farne senza, eppure,

eppure basta che il trasparire si allontani

in se stesso, ed è assenza.

Mani tendono

ad altre mani quale equipollenza

tra l’addio e l’incontro?

Dentro filtra

tutto l’intrasparibile: è lo sguardo

che tu limiti, dardo che vibrando

freme in un punto del traguardo, il centro

lì vicino intangibile, il divino

trema, è il gambo di un fiore.

Così vidi

presso una tomba mai più ritrovata,

alta un cipresso agitare la punta,

volesse ancora dire «Perché scerpi?»

al vento che taceva.

Io stesso

– se guardi, se mi guardi, o cosa guardi? –

sento limare dentro me un opaco

scavarsi della trasparenza: è tardi

per il segno del fuoco, tatuaggi,

pirografie, che altro il tuo destino

dentro di me ingaggi, ma se duole

non muta l’indolenza dell’amore.

Dimentico ch’è una membrana, è lì

che tutto il figurato, il figurabile

si sfa: l’amore è oltre ogni figura,

oltre forse il suo stesso dolorare,

alternarsi di pietre bianche e nere

dove banchetta ancora un Dio romanico

severo tra le sue schiere apostoliche,–

forse è il silenzio il più grande dolore,

se straniera è là dentro ogni figura –,

ma se manca, che ressa! Forse dura

quel che non dura, muore

quel che non muore. Tutto il resto gira

intorno ad una tomba, presso cui

s’agita invendicato quel cipresso

dal proprio stesso più oscuro pneuma:

la morte– già lo dissi– non ha lato

in cui voltarsi, ma l’amore è tutto

un corrodersi lento dei suoi limiti

per scavare un tranello anche alla sorte,

quel vuoto dove il morto già risorge

da quali grige orge senza gioia.

La violetera porge ancora un fiore

a quanto era in quanto è detto amore.

«Non dolet, Arria dixit Paeto»

traducevo, trasferivo, forse falsificavo

l’infalsificabile. Tutto ciò avveniva

a Pistoia: era, l’anno, il Trentadue,

un numero ormai, un ambo orbato.

Mal’amore– ora dico– non ha lato,

non ha lato quanto più gli somiglia,

e la coda dell’occhio è già una tempia,

un ricciolo, il guizzo di una triglia

nella rete, una virgola, un’empia

punteggiatura in questa prosa senza

altro lato ormai che in se stessa:

prosa dico d’un verso trafelato

che nasconde il suo recto in ogni prillo

per chi lo lancia in alto per raccoglierlo

nel palmo teso della mano vuota.

28 novembre-4 dicembre 1985

escono gli uomini dalle porte delle case.

Chiuso in un abbraccio lontano

che ti duole come una frustata

alzi gli occhi e alla passata rondine

vai sorridendo. E di lontano addita

nello stesso cielo una stella cadente

un vecchio e alla splendente

dona la sua giornata.

Erra alla sua casa chi visse errabondo.

La strada quale fiume umano portò!

Era ghiaccia la pietra, senza sole, su cui si posò la guancia.

Sorrideva lontano tra le viole sfiorite

una fanciulla cieca– chi lo donava a me

il suo sorriso? Sul viso di cera

la sera era abbracciata, e lo baciava

coi suoi baci di morente sole.

Andava più lontano un sottile canto

– era nato da me, dal mio pianto, –

come stendardo era portato via

per la lunga strada.

Nell’oscurità raccolte le braccia esangui d’amore

sui tavoli duri dove si sfoglia un fiore,

trema nel cuore un alito di stanchezza

da cacciare come una tentazione.

Torna il pane dalla terra seminata,

ha il sapore di tutti gli orizzonti, di tutte le età.

Ritornerà il sole sui campi di brina,

rinascerà un’edificio dalla rovina delle notti.

Pazza una madre non vorrebbe donare il figlio

prostrata sulla potente terra.

T’afferra, non senti? un abbraccio più forte,

che sorte dalle piante ricurve, dai superbi mattini, –

è inutile – più forte.

CAMMINANDO LUNGO LA PARETE DI SAN GIOVANNI FUORCIVITAS

«La violetera, la violetera...»

l’anima ancora non sa se dovrà

sognarti falsa o ritrovarti vera.

La febbrile indolenza dell’amore...

Che cielo! Non mi celo ai suoi distinguo

ma non distinguo quanto esso vela.

«La violetera, la violetera...»,

«Volete violette?». Una parete

a strisce bianche e nere ascoltava

una voce di neve, una schiava

felicità. O che altro ascoltava?

Anni di capriole e piroette,

anni di quanto è in quanto era,

anni alle strette ultime di un’iride:

nella coda cinese di quell’occhio

risfavillava una pupilla nera,

quasi luna nel suo ultimo quarto.

La trasparenza, fusa opacità,

tu non puoi farne senza, eppure,

eppure basta che il trasparire si allontani

in se stesso, ed è assenza.

Mani tendono

ad altre mani quale equipollenza

tra l’addio e l’incontro?

Dentro filtra

tutto l’intrasparibile: è lo sguardo

che tu limiti, dardo che vibrando

freme in un punto del traguardo, il centro

lì vicino intangibile, il divino

trema, è il gambo di un fiore.

Così vidi

presso una tomba mai più ritrovata,

alta un cipresso agitare la punta,

volesse ancora dire «Perché scerpi?»

al vento che taceva.

Io stesso

– se guardi, se mi guardi, o cosa guardi? –

sento limare dentro me un opaco

scavarsi della trasparenza: è tardi

per il segno del fuoco, tatuaggi,

pirografie, che altro il tuo destino

dentro di me ingaggi, ma se duole

non muta l’indolenza dell’amore.

Dimentico ch’è una membrana, è lì

che tutto il figurato, il figurabile

si sfa: l’amore è oltre ogni figura,

oltre forse il suo stesso dolorare,

alternarsi di pietre bianche e nere

dove banchetta ancora un Dio romanico

severo tra le sue schiere apostoliche,–

forse è il silenzio il più grande dolore,

se straniera è là dentro ogni figura –,

ma se manca, che ressa! Forse dura

quel che non dura, muore

quel che non muore. Tutto il resto gira

intorno ad una tomba, presso cui

s’agita invendicato quel cipresso

dal proprio stesso più oscuro pneuma:

la morte– già lo dissi– non ha lato

in cui voltarsi, ma l’amore è tutto

un corrodersi lento dei suoi limiti

per scavare un tranello anche alla sorte,

quel vuoto dove il morto già risorge

da quali grige orge senza gioia.

La violetera porge ancora un fiore

a quanto era in quanto è detto amore.

«Non dolet, Arria dixit Paeto»

traducevo, trasferivo, forse falsificavo

l’infalsificabile. Tutto ciò avveniva

a Pistoia: era, l’anno, il Trentadue,

un numero ormai, un ambo orbato.

Mal’amore– ora dico– non ha lato,

non ha lato quanto più gli somiglia,

e la coda dell’occhio è già una tempia,

un ricciolo, il guizzo di una triglia

nella rete, una virgola, un’empia

punteggiatura in questa prosa senza

altro lato ormai che in se stessa:

prosa dico d’un verso trafelato

che nasconde il suo recto in ogni prillo

per chi lo lancia in alto per raccoglierlo

nel palmo teso della mano vuota.

28 novembre-4 dicembre 1985

NOTA AI TESTI

Mémoire / Memoria

Da Arthur Rimbaud, Mémoire (1872), da Poésies (1869-1873) in Oeuvres de Arthur Rimbaud: vers et proses: poèmes retrouvés / revues sur les manuscrits originaux et les premières éditions mises en ordre et annotées par Paterne Berrichon; préface de Paul Claudel, Paris, Mercure de France 1929, p. 134. Un esemplare del libro è conservato a Pistoia nella Biblioteca San Giorgio, Fondo Bigongiari (BSG-FPB), nella Sala Piero Bigongiari, che raccoglie parte dei libri della Biblioteca della casa di Bigongiari in Piazza Cavalleggeri. La traduzione è ms. a matita su 1 foglio. Accanto al titolo vi è l’indicazione «(p. 134)» che corrisponde alla pagina del volume citato. Di seguito la traduzione, sempre da Rimbaud, delle prime due strofe della poesia I corvi «(p. 96)», che prosegue su un secondo foglio ms. I fogli con le due traduzioni sono inseriti fra le carte che compongono Manoscritti d’anteguerra (MAG), un grosso cartolario di fogli da me ritrovato nel 2000, insieme a un altro cartolario, Manoscritti del dopoguerra (MDG), nella casa del poeta a Barberino di Mugello con tali diciture autografe di Bigongiari. Il regesto di questo importante materiale sarà in futuro pubblicato. Si tratta di migliaia di pagine con materiali editi e inediti composti all’incirca fra il 1933 e il 1940 (MAG) e fra il 1941 e il 1948 (MDG), entrambi sono conservati nell’Archivio Piero Bigongiari in BSG-FPB. Sempre in MAG si trovano altre traduzioni inedite da Rimbaud, sia dalle Poésies che da Une saison en enfer. Bigongiari seguì, senza sostenere esami e senza attestazione di frequenza, i corsi di Luigi Foscolo Benedetto su Rimbaud, secondo la testimonianza orale di Bigongiari stesso a me rilasciata, nell’anno accademico 1932-33 (e all’inizio avrebbe voluto laurearsi con lo stesso Benedetto su Rimbaud), per cui le traduzioni da Rimbaud potrebbero risalire a quell’anno accademico. In quello stesso anno, Bigongiari aveva sostenuto l’esame di Filologia classica con il prof. Ugo Enrico Paoli su «Gli epigrammi di Marziale» (esame sostenuto il 25 ottobre 1933, voto 30/30): nel cartolario MAG sono presenti alcune traduzioni dal poeta latino. Notizie sul curriculum universitario di Bigongiari si ricavano dal prezioso cataloghetto Piero Bigongiari, Piazza Cavalleggeri 2 Firenze, a cura di C. Pirozzi (Firenze, Società Editrice Fiorentina 2002, pp. 11-22) che sotto la mia direzione ha steso una prima ricognizione topografica dell’Archivio Piero Bigongiari, ora in BSG-FPB.

Pauca meae / Pauca meae

Pauca meae / Pauca meae

Da Victor Hugo, Les Contemplations (1856), Libro IV, Pauca meae. Nella BSG non è presente il volume di Hugo dal quale Bigongiari ha tradotto questa poesia. La traduzione è ms. a matita su 2 fogli; accanto al titolo vi è l’indicazione «Le Contemplazioni, libro IV». La traduzione insieme ad altre traduzioni di Bigongiari da Hugo è conservata in un fascicolo (conservato nell’Archivio Piero Bigongiari in BSG-FPB), che raccoglie molti appunti presi alle lezioni universitarie negli anni 1932-1936 all’Università di Firenze, materiale preziosissimo per la storia della formazione intellettuale, critica e teorica di Bigongiari nonché dell’elaborazione della propria poesia. Il corso accademico non fu solo su Hugo («Victor Hugo, poeta lirico. La Chartreuse de Parme»; esame sostenuto il 15 giugno 1936, voto 30/30) e fu tenuto da Luigi Foscolo Benedetto nell’anno accademico 1935-36: le Contemplations di Victor Hugo vi erano al centro dell’analisi. In BSG-FB esiste invece il volume di Victor Hugo, Liriche scelte, con introduzione e con note di Luigi Foscolo Benedetto, Firenze, Vallecchi, «Biblioteca di classici stranieri» 1936, pp. 194. Da notare la coincidenza fra l’anno della pubblicazione e l’anno del corso accademico.

L’abbraccio

L’abbraccio

La poesia è datt. su 1 foglio, insieme a un’altra poesia inedita Fiume lungo. Sitrova nel cartolario MAG. Faparte di una serie comprendente anche poesie pubblicate sulle riviste «L’Orto» e «L’Italia letteraria» nel 1934-35 di Bologna poi confluite nel 1994 nella prima sezione L’arca della raccolta L’Arca, a mia cura (in Piero Bigongiari, Tutte le poesie I, Firenze, Le Lettere 1994), al cui saggio e note alle poesie rimando. Ma notizie delle poesie inedite 1933-35 e dei ma noscritti componenti La figlia di Babilonia erano già state date rispettivamente da Silvio Ramat e Maria Carla Papini. La serie comprende, nell’ordine del cartolario, le seguenti 15 poesie datt. e ms: La casa è illuminata (inedito); Le vergini (ora in L’arca); Canto dei disoccupati (ora in L’arca); Gli uomini stanchi (ora in L’arca); Campagna (ora in L’arca), Intendo i canti (inedito), Cogli i labili fiori (ora in L’arca); Autunno (inedito), Ruscello fosforescente (inedito), I vivi e i morti (ora in L’arca), I pazzi occhi addormentati tranquillamente (cancellata la dedica «A Walt Whitman»; ora in L’arca col titolo Dalla terra quante braccia si levano); L’abbraccio (inedito); Fiume lungo (inedito), Canto per i contadini (inedito); Respira (inedito). Tutta la serie può datarsi fra la fine del 1933 e il 1934. L’ipotesto dal 1933 al 1940 comprende in MAG circa altre 70 poe sie inedite datt. e/o ms., sia prima di questa serie sia dopo: MAG contiene carte sparse senza nessuna divisione in fascicoli (da me introdotta per la descrizione, cercando di individuare piccoli nuclei di materiali omogenei per genere); i fogli delle poesie sono infatti in tervallati da minute di lettere, pensieri, prose narrative, critiche e teoriche, edite e inedite. Da questo conteggio sono escluse alcune poesie, presenti in ordine sparso in MAG, poi confluite ne La figlia di Babilonia (Firenze, Parenti 1942), il cui fascicolo di poesie datt. e/o ms. (FB) èconservato a parte nell’Archivio, già ritrovato dal poeta ma da lui non ordinato, e contenente inediti. Altre poesie poi confluite ne La figlia di Babilonia sono presenti anche in MDG. Dopo la descrizione di tutti i materiali allo stato del ritrovamento, tutte le poesie di MAG, MDG e FB, dal 1932 al 1948, sono in corso di ordinamento e studio in vista di una futura edizione critica. Le poesie inedite entreranno poi a far parte delle «Poesie inedite e disperse 1932-1997» della futura opera omnia delle poesie di Bigongiari.

Camminando lungo la parete di San Giovanni Fuorcivitas

Camminando lungo la parete di San Giovanni Fuorcivitas

Poesia datt. su 2 fogli, conservata (insieme al ms.) in un cartolario «Poesie 1995» (in BSG-FB), che conserva tutte le poesie scritte in quell’anno, edite e inedite, alcune delle quali poi inserite da Bigongiari in Dove finiscono le tracce (Firenze, Le Lettere 1996) che reca nel frontespizio la segnalazione dell’intervallo compositivo «(1984-1996)». Il cartolario è conservato insieme ad altri contenenti, ciascuno, le poesie datt. e /o ms. delle annate dal 1986 al 1997. È una delle rarissime volte in cui compare il nome della città di «Pistoia» in una poesia (nella raccolta Le mura di Pistoia c’è solo Stazione di Pistoia, e per la figura femminile si fa infatti riferimento alla stessa Berta Righi). Nell’inedito si fa riferimento al film City Lights del 1931, diretto da Charlie Chaplin, sicuramente visto da Bigongiari in un cinema di Pistoia. La citazione «Non dolet, Arria dixit Paeto», si riferisce al passo di Plinio Il Giovane (Epistularum Libri Decem - Liber III- 16) che così è in latino: «Praeclarum quidem illud eiusdem, ferrum stringere, perfodere pectus, extrahere pugionem, porrigere marito, addere vocem immortalem ac paene divinam: ‘Paete, non dolet’». La storia di Piero e Berta è uno dei filoni del romanzo rimosso (o mancato) che a tratti affiora nell’opera di Bigongiari in maniera analoga a quello fra Arsenio e Arletta in Montale (cui il poeta dedicherà un’intero corso nell’anno accademico 1983-84), di cui nel tempo si sono occupati studiosi come Rosanna Bettarini e Luigi Tassoni. Tale filo (o meglio fili) romanzesco in Bigongiari acquista tratti specifici, la cui trattazione qui esula per la complessità dell’immaginario che sommuove e che è alla base anche delle prose di La Donna miriade (scritte alla fine degli anni Trenta), di cui nel tempo si sono occupati studiosi come Silvio Ramat e Riccardo Donati nelle loro pubblicazioni. Non era la prima volta che Bigongiari ripensava a Chaplin (si veda Ripensando a «Limelight», prosa del 1953, che chiude come un autoritratto fra autobiografia e finzione il volume Prosa per il Novecento, Firenze, La Nuova Italia 1970, pp. 177-182) e allo sdoppiamento fra Chaplin e Charlot (di cui in Tornando da Sabbioneta, ne Le mura di Pistoia, il 15-24 ottobre 1957 ci dà il suo autoritratto più vero ancora nel giorno del suo compleanno: «dove Chaplin lasciato da Charlot / la sera prima calda d’emiliana / certezza e d’ombra ancora padana / lungo la violacea Emilia»). Il film è citato dal poeta nel capitolo La violetera (in Il cinema e il passato, pubblicato su «La Nazione» il 31 gennaio 1986, una data molto vicina alla composizione della poesia): «Il sottofondo era dato da quegli inimitabili tocchi pianistici [...] che Chaplin ha immesso come strazio mnemonico dell’anima– la sua Violetera!– quando dal muto è passato al sonoro, ma sempre a sottolineare il valore ritmico o pantomimico, cioè recitativo, insomma comico, del movimento». L’allusione alla differenza di età diventa un vero e proprio topos letterario di Bigongiari (si veda la poesia L’abbraccio, oltre che la traduzione Pauca meae-VI da Hugo in queste pagine), non senza risvolti edipico-incestuosi a tratti confessati/rimossi dal poeta (di cui si è occupata anche Adelia Noferi), se è vero che anche ne L’Avventuriero (la sceneggiatura, ritrovata in MDG, stesa intorno al 1948, per un film mancato, tratta da un racconto di Thomas Hardy), Bigongiari stesso scrive fra parentesi a proposito dell’amore fra il sindaco di Castelbridge e Lucietta: «(Relazione romantica: la giovinetta, orfana, innamorata di un uomo già vissuto)». Gli scritti di Bigongiari sul cinema sono ora riuniti da Riccardo Donati nell’Appendice a L’invito e il divieto. Piero Bigongiari e l’erme neutica dell’arte (Firenze, Società Editrice Fiorentina 2002, pp. 173-200).

¬ top of page