|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Saggi e testi online |

|

|

|

|

|

| Visits since 10 July '98 |

|

|

|

|

|

« indietro

«Dear James Laughlin … Dear Poggioli».

Rileggendo una corrispondenza

di Antonella Francini

L’interesse statunitense per la letteratura italiana della prima metà del Novecento nacque fra il 1946 e il 1950 nel contesto dei fitti scambi culturali fra Italia e Stati Uniti di cui Renato Poggioli era artefice primario, come lo erano le riviste americane e italiane a cui Poggioli ricorse per attuare la sua idea di letteratura senza confini geografici e ambiti disciplinari. Erano gli anni in cui nelle prestigiose accademie della East Coast – Harvard, Yale, Princeton, Brown – si mettevano le basi della comparatistica grazie a raffinati intellettuali che, come Poggioli, erano stati protagonisti della diaspora delle élite dell’umanistica europea in fuga dai totalitarismi verso l’America. Ricordo alcuni nomi: lo storico dell’arte Erwin Panofsky a Princeton, il linguista e semiologo russo Roman Jakobson a Harvard, Leo Spitzer alla Johns Hopkins, Eric Auerbach a Pennsylvania State University e poi a Yale, dove si trovava anche René Wellek. Un’eccezionale comunità di cui facevano inoltre parte gli americani Francis Otto Matthiessen e Harry Levin, colleghi di Poggioli, come Jakobson, a Harvard.

Di questo esodo parla Dante Della Terza, italianista della generazione seguente chiamato a Harvard proprio da Poggioli nel 1962, nel libro Da Vienna a Baltimora dove, per primo, mette a fuoco l’impatto che ebbero le idee di questi illustri studiosi sull’America accademica e sulla loro cultura d’origine. Il volume include i saggi di Della Terza su Poggioli (due dei quali pubblicati in precedenza e qui aggiornati e rielaborati) in cui viene ricostruita l’intensa esperienza americana di questo cosmopolita militante di una cultura intesa, ricorda Della Terza, come «fedeltà alle proprie origini» e «desiderio di sentirci dovunque nel mondo a nostro agio»[i].

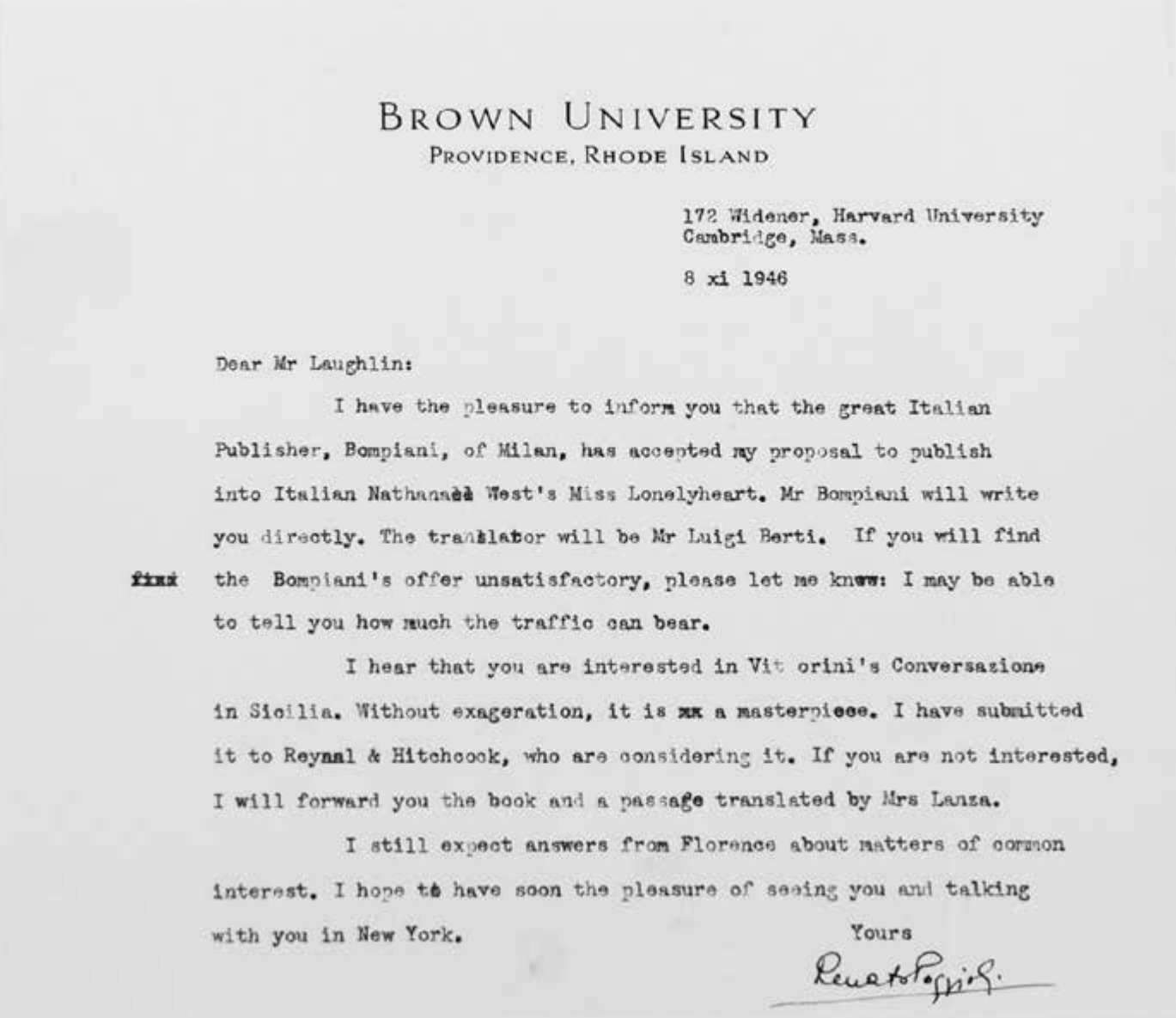

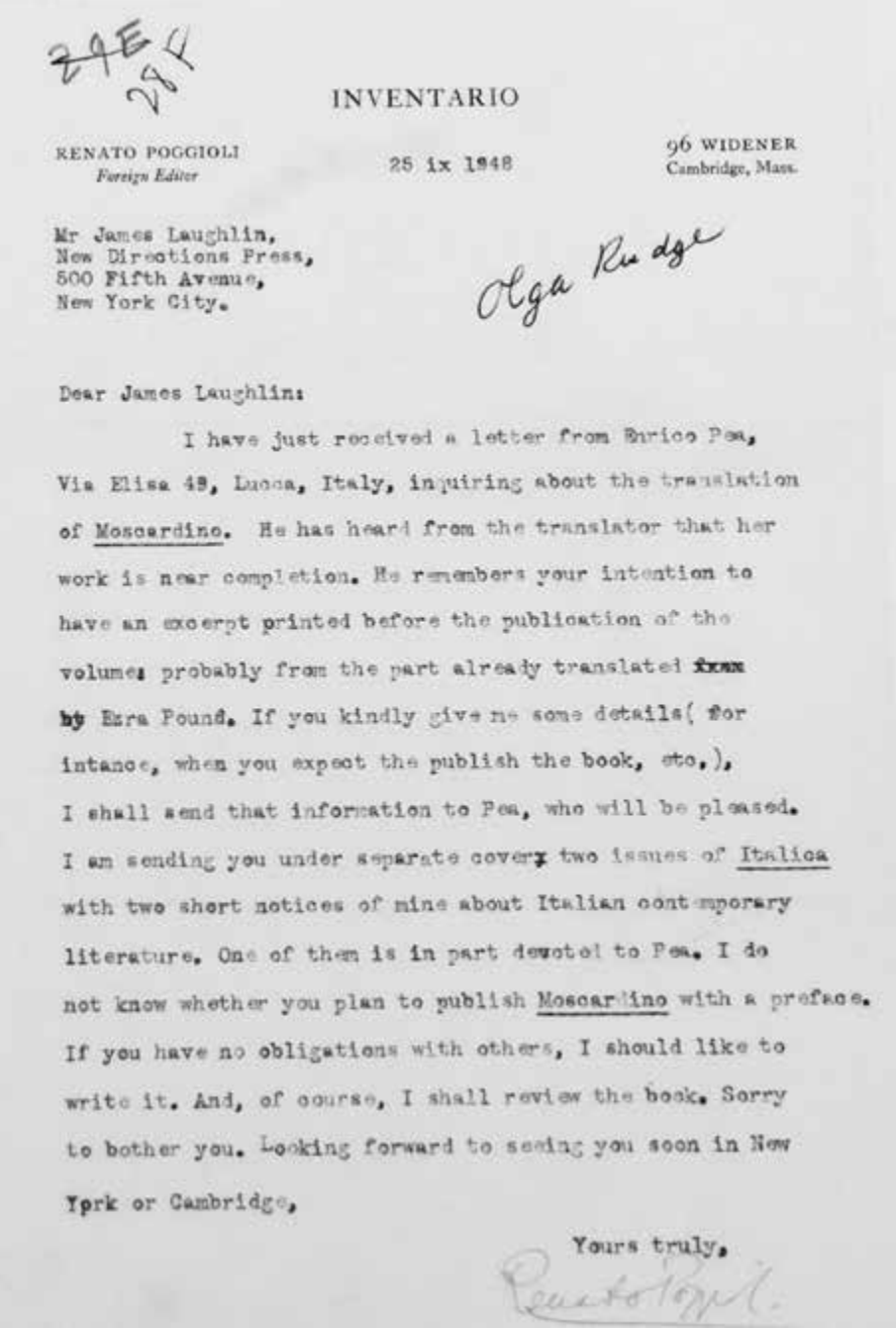

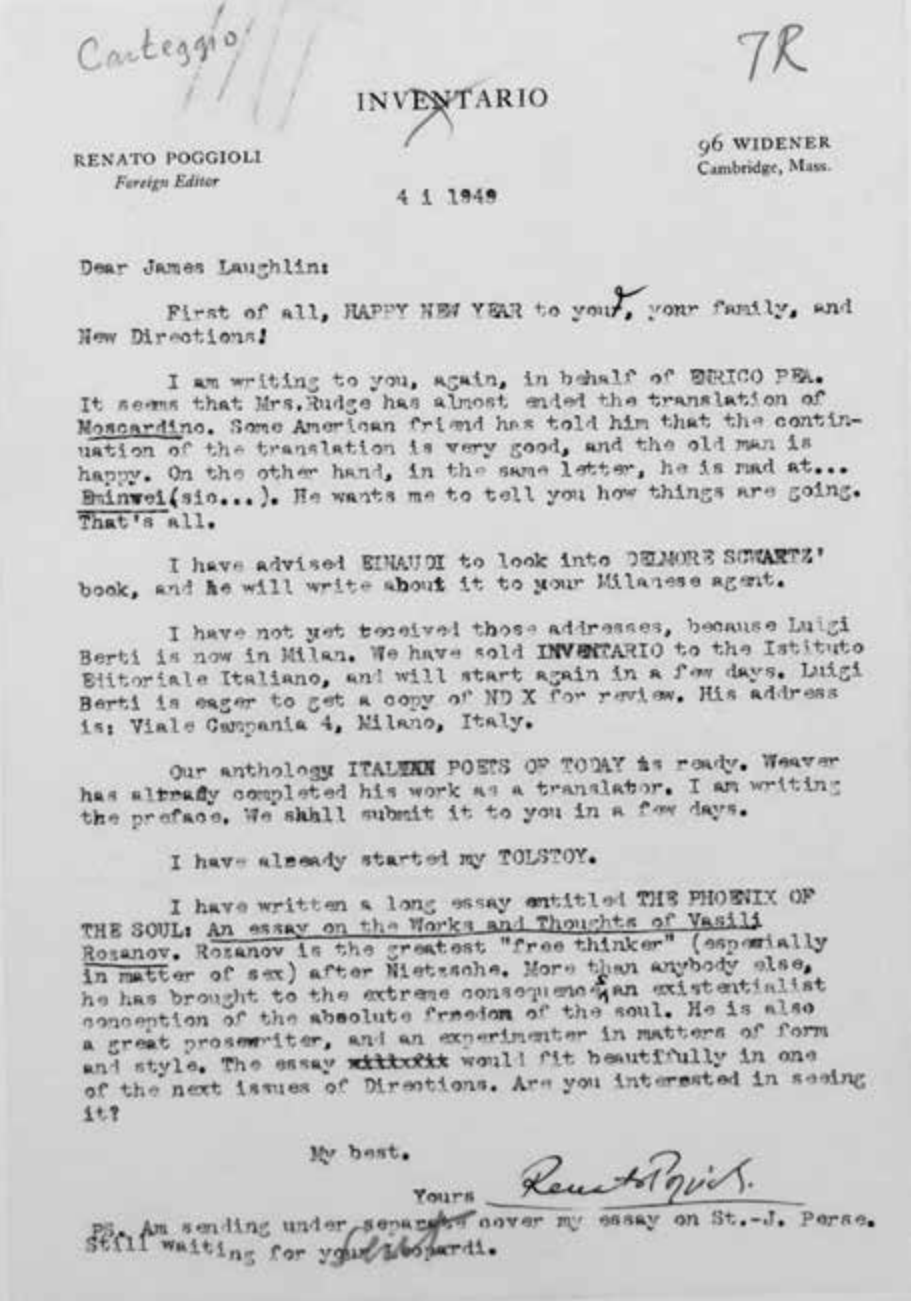

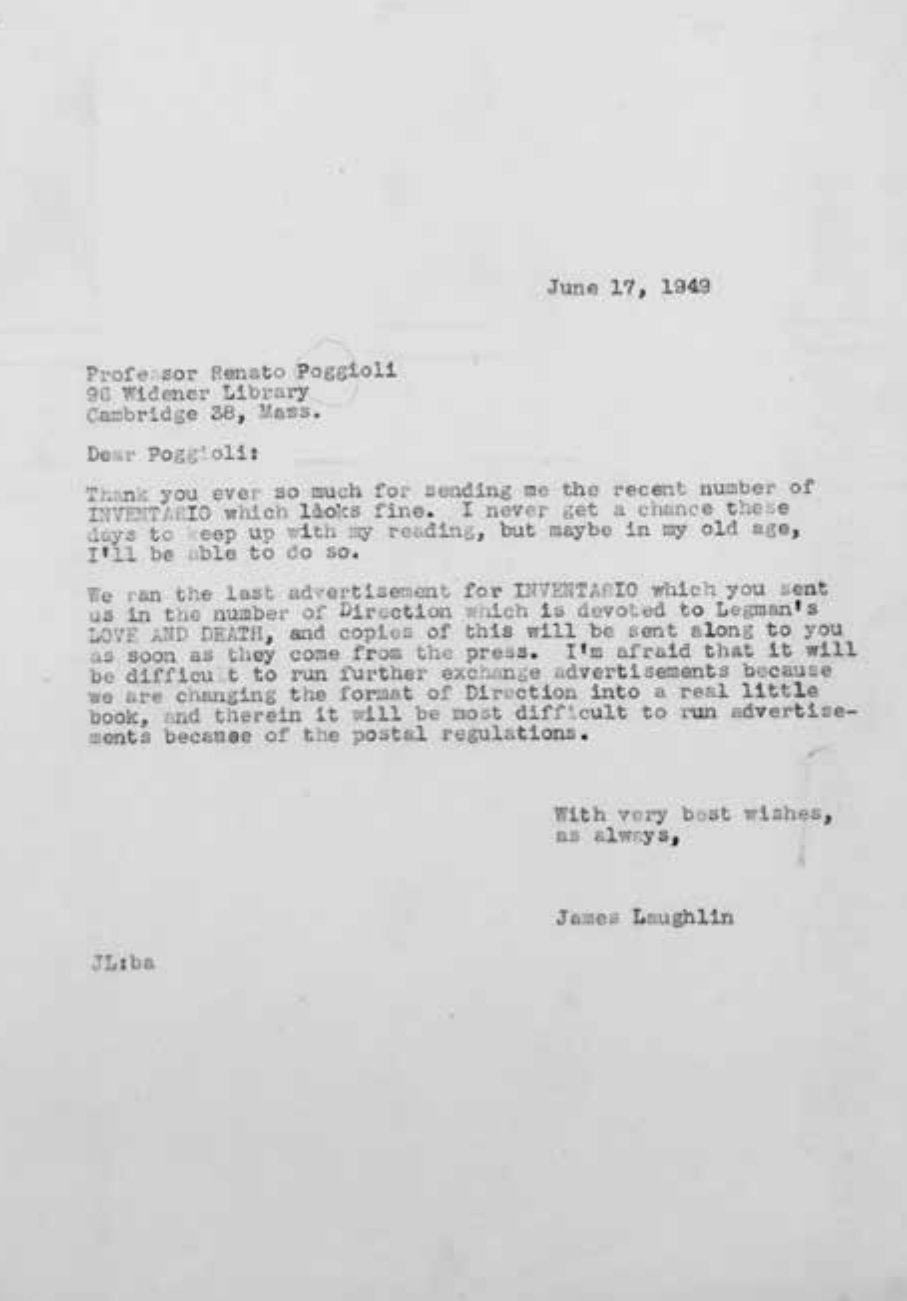

A Della Terza si deve anche la pubblicazione di una parte della corrispondenza di cui mi occupo in questo contributo – quella fra Poggioli e James Laughlin, il fondatore di New Directions, la casa editrice statunitense che Poggioli aveva individuato, nel suo ruolo di mediatore[ii], per attuare un programma culturale, internazionale e transatlantico che aiutasse a sprovincializzare la letteratura italiana[iii]. La cartella presente nel Fondo di New Directions Publishing Corp. presso l’archivio della Houghton Library a Harvard, contiene circa 55 lettere[iv], una documentazione più completa di quella pubblicata da Della Terza benché si notino dei vuoti temporali durante i quali il loro dialogo non sembra essersi interrotto. Mi auguro perciò che, con la collaborazione di Sylvia Poggioli, si possa in futuro recuperare integralmente questo carteggio di grande valore storico-culturale, come è avvenuto per la corrispondenza con Cesare Pavese e Wallace Stevens.

Chi era James Laughlin? Era nato nel 1914 a Pittsburgh in una famiglia di industriali del ferro e dell’acciaio che gli diede una notevole agiatezza economica e gli permise di dedicarsi agli studi umanistici e studiare a Harvard. A Harvard, dove si iscrisse nel 1933, non venivano però insegnati gli autori all’epoca contemporanei - T.S. Eliot, Gertrude Stein, Joyce, William C. Williams e Ezra Pound – a cui il suo insegnante di liceo, il poeta e critico Dudley Fitts, lo aveva avviato. Perciò, già alla fine del primo anno, Laughlin prese un sabbatico per passare un anno in Europa, prima a Parigi, dove conobbe Joyce e divenne amico, allievo, chauffeur e assistente di Stein, e, poi, nell’ottobre del 1934, a Rapallo, allievo per sei mesi della Ezuversity, le informali e rigidissime lezioni di Pound. La poesia del nuovo discepolo non era però apprezzata dal maestro. Anzi, Pound gli consigliò di lasciar perdere la scrittura, completare gli studi a Harvard e «take up something useful», cioè dedicarsi all’editoria per salvaguardare la buona letteratura[v]. Laughlin prese alla lettera il consiglio[vi] e, rientrato a Harvard nel 1935, a soli 21 anni divenne direttore della sezione letteraria di New Democracy, un giornale che promuoveva l’idea del credito sociale per una democrazia economicamente equa e funzionante dopo la grande depressione del 1929. Questa sezione, ribattezzata New Directions, acquisì presto una sua autonomia grazie alla cospicua eredità familiare di Laughlin e alla generosità di una zia che gli offrì il fienile della sua villa a Norfolk, in Connecticut, come sede della sua neonata casa editrice. Già nel 1936, il giovane editore iniziò a pubblicare libri e il primo numero della rivista annuale New Directions in Prose and Poetry, che diverrà un punto di riferimento per la poesia.

Gli orientamenti culturali di Laughlin apparvero subito chiari, nati all’interno dell’esperienza modernista, stimolati dal soggiorno europeo, spinti dallo spirito internazionalista della sua impresa e dall’intenzione di promuovere i migliori autori americani e stranieri. Come scrive Della Terza, Laughlin maturò in quegli anni la convinzione che, non l’economia, ma il poeta, «l’artefice della parola», ha il potere di aiutare la società a rinnovarsi se protetto «contro l’abbraccio soffocante della società che è chiamato a salvare». Con grande intuito e l’acquisito pragmatismo yankee, Laughlin mise quindi in atto un programma editoriale di alto profilo e diversificato per difendere, scrive Della Terza, «l’utilità del poeta e l’originalità del suo contributo alla vita della società»[vii]: la casa editrice, la rivista New Directions in Prose and Poetry per presentare scrittori americani e europei innovatori e sperimentali, e The Poet of the Month, una collana di opuscoli per autori e lettori più convenzionali.

Nell’editoriale per New Directions in Poetry and Prose del 1948, Laughlin, appena rientrato dal suo primo viaggio in Europa dopo la guerra, riformulò il suo ambizioso progetto culturale teso a elevare allo standard europeo il gusto «deplorevole» del lettore medio americano tramite la traduzione di buoni libri d’oltreoceano e la formazione di una élite capace di condizionare, nel tempo, la cultura di massa. Il suo viaggio d’affari in Europa, scrive, gli aveva dato anche l’opportunità di riflettere sul mutato «human landscape» rispetto agli anni precedenti la guerra, sul timore di un’espansione russa verso l’occidente (siamo nel 1947, all’inizio della Guerra Fredda, e le prime elezioni politiche in Italia saranno nell’aprile 1948) e sul perché il gusto medio europeo sia tanto più alto di quello americano. A questo proposito Laughlin sottolinea che in Europa c’è maggior rispetto per gli scrittori e per i libri, esiste una tradizione secolare di buona letteratura e un’educazione al gusto che, nel tempo, è passata dalle élite alle masse popolari. In America, invece, manca la tradizione della qualità: agli americani è stato insegnato a leggere, ma non cosa leggere. Possiamo, noi americani, si chiede Laughlin, imparare qualcosa dall’Europa che elevi il nostro gusto letterario? Pur nutrendo dei dubbi in merito, è per lui tuttavia importante tradurre buoni libri europei perché «it injects some new life into our creative blood stream» – un obiettivo di lungo termine che può essere raggiunto solo col tempo «through the establishment of a tradition sponsored by a cultural élite […] and through the divorce of high and low culture». Allo stesso tempo, avverte Laughlin, sarà opportuno aiutare l’Europa a non perdere le propria élite, un’Europa che ora, nel dopoguerra, vive l’ossessione dell’America, dove tutti vi vorrebbero emigrare, e dove si inizia a riprodurre la cultura di massa degli Stati Uniti. «Remember», scrive, «that whatever we do here bad or good gets copied». Nel suo programma, un posto privilegiato lo hanno infine le ‘Little Magazines’ che invita a sostenere perché pubblicano gli scrittori seri, liberi da «the censorship of convention imposed in the commercial magazines»[viii]. Il pragmatico utopista James Laughlin e l’intellettuale idealista Renato Poggioli avevano dunque un obiettivo comune: individuare scrittori meritevoli, secondo il loro giudizio, d’essere tradotti e pubblicati per dare un preciso indirizzo alla cultura dei rispettivi paesi. L’incontro fra i due, prima epistolare e poi di persona, avvenne su questo terreno nell’immediato dopoguerra e tramite Harry Levin.

La prima lettera di Poggioli a Laughlin presente nel carteggio custodito alla Houghton Library è del 25 settembre 1945. Da tre settimane Poggioli ha concluso il servizio militare nell’esercito americano, ringrazia l’editore per avergli inviato il più recente catalogo di New Directions e si offre come consulente editoriale informandolo che rappresenta tre importanti editori fiorentini: Marzocco e Sansoni, più interessati ai bestseller e ai libri con un valore di mercato, e Parenti, il quale, al contrario, è interessato alla qualità. Parenti, scrive, «is ‘my’, ‘our’ publishing house. In different conditions, and against a different background, they are trying to do something similar to what you are trying to do». Parenti inoltre sta per pubblicare la rivista «Inventario», che lui co-dirigerà con Luigi Berti, il traduttore di T.S. Eliot, e una collana, Biblioteca Contemporanea, anch’essa da lui diretta, dove si pubblicheranno poesia, narrativa e critica. Ed è qui che vorrebbe far uscire il saggio di Harry Levin su Joyce, pubblicato da New Directions nel 1941, e The Real Life of Sebastian Knight di Nabokov. Ha già trattato con Levin per i diritti, il 10% su ogni copia venduta. Inoltre scrive di essere particolarmente interessato a pubblicare su «Inventario» i poeti di Laughlin, alcuni già in corso di traduzione: Garcia Lorca, Rilke, George, Blok e Yesenin. Siamo nel 1945 e Poggioli, come nota Della Terza[ix], non sembra aggiornato sul panorama letterario italiano. La guerra e la distanza hanno interrotto il suo dialogo con gli amici italiani. «I have seen very little of any value published in Italy after the liberation», scrive, proponendo a Laughlin autori già affermati: Ungaretti, Montale, Palazzeschi e Landolfi. Qui, come altrove nella corrispondenza, il critico, il traduttore e il consulente editoriale sono le tre anime che sempre si sovrappongono e si alternano nel suo rapporto con Laughlin, passando da questioni puramente editoriali a brevi commenti sugli scrittori che propone: i racconti di Landolfi sono originali e sperimentali, e chissà perché Yesenin non ha suscitato interesse in Inghilterra e in America come in Francia e in Italia dove le sue traduzioni di questo poeta russo hanno influenzato, nel ritmo e nello stile, la poesia di giovani partigiani.

A Poggioli sta a cuore riprendere il dialogo con l’Italia interrotto dalla guerra lavorando su più fronti per tessere reti di collaborazioni internazionali, per creare una comunità ideale di intellettuali e scrittori, per una ricostruzione della cultura dopo i traumi politici. Collabora a riviste americane e nel 1946 pubblica su Briarcliff Review la celebre lettera aperta, Letter to Italy, ai vecchi amici italiani di solida fama che intende promuovere negli Stati Uniti – Montale, Vittorini, Moravia, Landolfi, Berti. Non scrive loro per parlare dei recenti drammi, né della sua esperienza di soldato in uniforme americana, ma per rinnovare, dopo sette anni di separazione ed esilio, «our old talks: to converse with you about art, culture and poetry; above all, your literary work». Ed è infatti dei loro libri più recenti che parla in queste pagine dedicando a ciascuno un paragrafo in cui traspare commozione e affetto nel riassumere opere e poetiche. La lettera, in lingua inglese, è ovviamente uno stratagemma a beneficio dei lettori americani: è a loro che Poggioli strizza l’occhio calando i suoi commenti nel recente contesto storico o accostando gli italiani a scrittori americani. A Luigi Berti, l’amico degli anni universitari ora critico e traduttore di grandi autori, e a «Inventario» riserva gli ultimi due paragrafi. Come interprete in Italia della letteratura moderna e contemporanea d’America e d’Inghilterra, scrive, Berti è stato capace di raccogliere intorno a «Inventario» i più illustri esponenti della cultura europea spianando a lui, Poggioli, la strada per la collaborazione con amici americani e non americani del suo entourage, da Harry Levin a Saint-John Perse, Henry Peyre, Vladimir Nabokov, Pedro Salinas e Jorge Guillén. Loro due sono stati in grado, conclude, di fondare una rivista che è allo stesso tempo italiana e europea, europea e americana, internazionale e intercontinentale. Coglie infine l’occasione per annunciare l’uscita di numeri speciali di riviste statunitensi dedicati all’Italia e da lui curati: sarà questo il suo modo di ringraziare gli amici italiani e i collaboratori americani. Nel gennaio 1947, «Briarcliff Review» pubblicherà infatti un suo contributo dal titolo Italian Literature Between Two Wars con una breve antologia di prose e poesie; “Voices”, sempre nel 1947, ospiterà una sezione italo-francese che Poggioli cura insieme a Henri Peyre[x]. Tornando alla corrispondenza, la lettera del 10 ottobre 1945 evidenzia che la collaborazione è già ben avviata: Poggioli informa Laughlin che «Inventario» acquisirà i diritti per il saggio di Levin su Joyce; anticiperà lui i soldi a New Directions e Parenti darà il corrispettivo in lire alla sua famiglia in Italia; Berti è interessato a Henry Miller e ai numeri di New Directions in prose and Poetry dal 1940 al 1944, pronto a tradurre poesie di William C. Williams, Delmore Schwartz, Dylan Thomas, Aiken, Gustafson e Prince. La macchina si è ormai messa in moto, il ponte è stato ricostruito, e sarà lui a inviare a Berti tutti i libri di New Directions, molti, tramite un amico.

Da Firenze, anche Berti scrive a Laughlin il 16 gennaio 1946 per annunciargli l’uscita del primo numero di «Inventario», dove si darà conto di New Directions, e per proporsi come rappresentante dell’editore americano in Italia, dicendosi onorato, insieme a Parenti, di iniziare uno scambio di collaborazioni e traduzioni. «Inventario» pubblicherà senz’altro i poeti di New Directions e Henry Miller, scrive Berti, riprendendo quanto già espresso da Poggioli: le loro lettere si sovrappongono e incalzano Laughlin sugli stessi progetti, un progetto dopo l’altro da realizzare nell’arco di pochi mesi.

Possiamo ben immaginare un Laughlin sopraffatto dall’entusiastica intraprendenza di Poggioli che nella corrispondenza fra gennaio e aprile 1946 lo informa sull’editoria italiana, promuove autori italiani, si rende disponibile per transazioni editoriali, rilancia collaborazioni rimaste in sospeso o ne propone di nuove: perché New Directions non dedica a Ungaretti un opuscolo nella serie Poet of the Year? meglio sarebbe che pubblicasse un volume di sue poesie che lui stesso potrebbe curare; l’amico Ungaretti è il miglior poeta italiano, «extraordinarily modern and original», molto apprezzato in Francia e in Spagna, e anche in Germania e in Cecoslovacchia grazie alle sue traduzioni, ma del tutto sconosciuto in Inghilterra e in America. E inoltre: New Directions concederà i diritti per pubblicare Henry Miller? Insieme a Berti sta anche progettando un’antologia di autori pubblicati da Laughlin a cui chiede di collaborare scrivendo una delle tre prefazioni che hanno previsto. «Does the idea appeal you?», scrive il 26 aprile, «[…] you could write about American advance-guard literature from inside; Berti from outside, from the viewpoint of similar Europeans experiences; my contribution will be a short study of the concept of advance-guard literature». Fra una proposta e l’altra alcune note personali: sarà Visiting Lecturer a Harvard e Heny Levin lo aiuterà a comporre l’antologia di poeti americani sperando che anche gli altri illustri colleghi diano una mano. E visto che Laughlin è interessato a Gli indifferenti del caro amico Moravia, il romanzo italiano più bello scritto in anni recenti, farà volentieri da intermediario suggerendo anche di valutare il nuovo libro di questo autore, Agostino, di cui gli amici italiani dicono un gran bene.

Colpiscono alcune curiosità. Nella lettera del 24 gennaio Poggioli informa l’editore che c’è un ritardo nella pubblicazione del primo numero di «Inventario» dovuto alla difficoltà nel reperire la carta. «As you know ‒ scrive Poggioli – the British, who control paper stocks and who give it practically gratis to a weekly like the Uomo Qualunque, which is a post-Fascist periodical, act differently with publishers like Fratelli Parenti, who intend to print also controversial books…Anyway, it seems that they have solved their problem by having black- market paper and are ready to start». Nella stessa lettera Poggioli dà informazioni su alcuni editori italiani, presumibilmente sollecitate da Laughlin. Frassinelli, che lui rappresenta e che sarebbe interessato a The Real Life of Sebastian Knight di Nabokov, ha pubblicato «wonderful translations in de-luxe editions of Joyce’s Portrait, Kafka’s Process, Dos Passos, my translation of the civil-war stories of the Russian Babel, etc.». Leo Longanesi, che Poggioli definisce «an intelligent rascal», durante il Fascismo pubblicava il periodico L’Italiano, il quale, nonostante fosse fascista era piuttosto buono. Longanesi, scrive, «acted as the representative, so to speak, of a Fascist Left. Later on he started a very good weekly, […] where he published many good American stories and novels. It was later forbidden by Mussolini because it seemed to him too frondeur… As a publisher, I think that he knows both how to get money and how to do his job».

Siamo alla fine dell’estate del 1946 e a New Directions è in corso la pubblicazione di La coscienza di Zeno di Svevo. Laughlin ha chiesto a Poggioli di scrivere la prefazione, e lui ci proverà nonostante il breve preavviso. Con la consueta frase introduttiva con cui propone autori, libri e progetti, «I take the liberty», coglie l’occasione per promuovere il racconto di Svevo Vino generoso e la sua curatrice newyorchese, Mrs. Frances Lanza, che ha tradotto anche Silone e sarebbe un’ottima traduttrice di «Italian things» per New Directions.

Intanto, Poggioli sta preparando l’antologia italiana per «Briarcliff Review» e chiede la collaborazione dell’editore, che è in partenza per quel viaggio d’affari in Europa di cui parlavo prima con l’obbiettivo primario di trovare stampatori per New Directions a prezzi accessibili. Poggioli è stato informato da Levin della questione e suggerisce a Laughlin di rivolgersi ai Fratelli Parenti, che sono anche tipografi. «And where you could find a better combination than the Parenti Brothers, an entire family managing a large printing press without a hired hand?», scrive il 16 novembre. Altrove gli fornisce i recapiti di persone che dovrebbe incontrare: Croce a Napoli, Ungaretti e Moravia a Roma, Berti, Palazzeschi e Montale a Firenze, Carlo Bo a Genova, Massimo Mila e Giulio Einaudi a Torino, Vittorini a Milano, Enrico Pea a Viareggio.

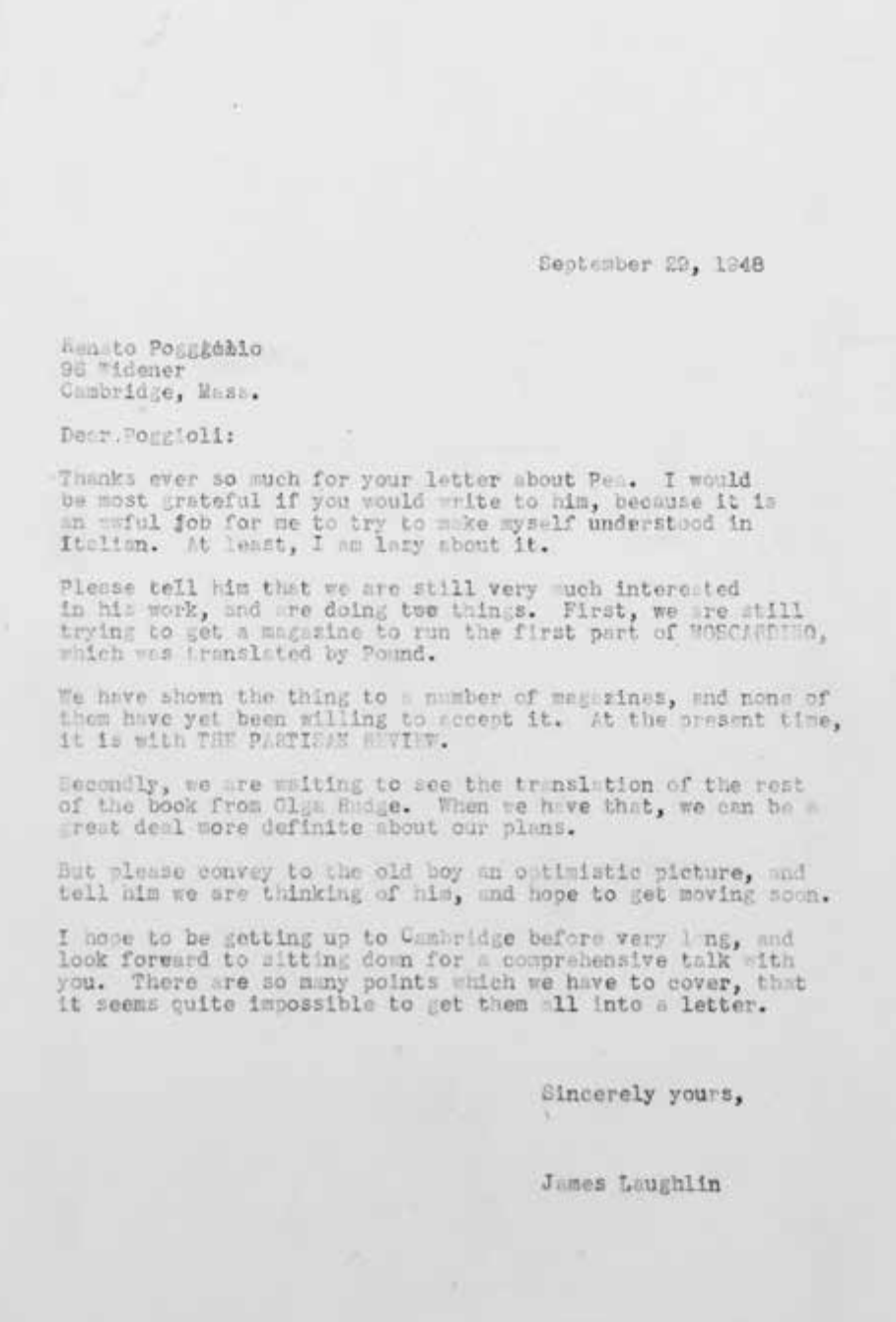

Nei primi mesi del 1947, Laughlin sembra in ritardo nella corrispondenza, forse impegnato nell’altra sua grande passione: lo sci. Da buon imprenditore, aveva infatti investito in un complesso sciistico ad Alta, in Utah, con strutture alberghiere e sportive a misura umana e amministrato con accortezza, sul modello della casa editrice. Per sviluppare questo progetto nel 1939 affidò parte della direzione di New Directions al poeta Kenneth Patchen e, in seguito, a Delmore Schwartz. Scherzando era solito dire che aveva fondato la casa editrice «to provide employment for writers»[xi]. In Utah, Laughlin si rifugiava spesso, nonostante le scadenze editoriali e le lettere in attesa di essere evase. Ma Poggioli vuole mandare avanti i progetti avviati e, quando non riceve risposte, scrive alla sede newyorchese di New Directions per le questioni in sospeso: l’autorizzazione a includere alcune pagine di Moscardino di Pea tradotte da Pound nell’antologia per la «Briarcliff Review»; la pubblicazione di The Confessions of Zeno con la sua prefazione; le royalties da pagare alla vedova di Svevo; la proposta di pubblicare un libro su Alexander Blok da lui curato; l’acquisto dei diritti per Conversazione in Sicilia di Vittorini da lui proposto e di cui non è stato informato, ecc.

Dal 1947 sono presenti anche alcune minute delle lettere di Laughlin. Nella prima, datata 17 aprile, l’editore riprende le questioni poste da Poggioli ai suoi collaboratori, scusandosi del ritardo nel rispondergli: «Dear Poggioli – I am so sorry not to have kept up with your letters. I’m afraid that you rather floored me with the voluminousness of your suggestions. However, many of them are excellent, and I do appreciate your advice […]». Qui, come altrove, traspare l’immensa stima che Laughlin nutriva nei confronti dello studioso, per colui cui si affidava incondizionatamente per la letteratura italiana e gli autori russi da pubblicare negli Stati Uniti. «I rely on you», mi affido a Lei, è una frase che ricorre spesso insieme al sincero desiderio di incontrarsi «for a comprehensive talk» perché «[t]here are so many points which we have to cover, that it seems quite impossible to get them all into a letter».

Anche sul piano strettamente commerciale, Laughlin accoglie i suggerimenti di Poggioli: farà stampare i suoi libri a Parenti, scrive sempre il 17 aprile, ma se non riceve una loro risposta in tempi brevi dovrà concludere con una ditta milanese. Qualche giorno dopo Poggioli lo informa che Parenti lo ha incaricato di acquistare per loro le matrici per la Linotype, la loro macchina tipografica, e che non potranno al momento accettare commissioni, ma se vorrà aspettare, il prezzo sarà migliore di quello dei milanesi.

Lo scambio epistolare fra il 1948 e il 1949 si concentra soprattutto sugli italiani che Laughlin intende effettivamente pubblicare: Svevo, Berto, Pea, Alvaro, Landolfi, Ungaretti e Vittorini, di cui uscirà Conversazione in Sicilia con la prefazione di Hemingway. Centrale nella corrispondenza in questo periodo è l’intermediazione di Poggioli fra Pea e Laughlin per la pubblicazione de Il romanzo di Moscardino, che Pound, traduttore del primo volume di questa tetralogia, voleva che uscisse in America[xii]. Altro interesse comune è la breve antologia di poesia italiana, A Little Anthology of Italian Poetry, a cura di Poggioli per il numero 10 della rivista della casa editrice che includeva le poesie di quattro autori – Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Mario Luzi e Tommaso Giglio[xiii] – uscite su «Inventario» nel 1946. Come scrive Della Terza, nell’introduzione spicca il concetto di «active tradition», ovvero il necessario ruolo di disturbo della poesia sperimentale che proviene da un ambito esterno alle avanguardie, le quali, invece, sono sempre coscienti dei valori tradizionali contro cui si ribellano o che intendono riformare. «This disturbance», scrive Poggioli, «is a splendid pretext and an effective stimulus for further experimentation»[xiv]. Se gli autori italiani sono chiamati ad agire come forze rigeneratrici della tradizione poetica americana, commenta Della Terza, la stessa funzione di disturbo potranno avere gli americani trapiantati in Italia attraverso la trafila mediatrice di «Inventario» e il ruolo di mediatore fra due culture di Poggioli. In un certo senso si tratta, conclude Della Terza, «del ritorno ideale di un emigrante nel suo paese d’origine» con un carico di idee nuove e stimolanti da condividere con amici e lettori[xv].

Laughlin, dal canto suo, ha un obiettivo analogo, ma da oculato imprenditore cerca di arginare l’entusiasmo di Poggioli. Nella corrispondenza, con tatto e con garbo, risponde che non ce la fa a leggere tutte le cose così interessanti che lo studioso gli sottopone e lo prega di non offendersi se non riesce a «keep up with your multiple production»[xvi]. «Dear Poggioli, I owe you ever so many apologies for my failure to answer your many letters», scrive quando il suo interlocutore gli chiede se sia interessato a pubblicare l’introduzione a Il fiore del verso russo, che Laughlin non è ancora riuscito a leggere, «all my time is taken up with production and promotion work, so that I cannot attend to manuscripts […] I realize my failure to work on your things must seem very inconsiderate, but I beg you to consider the fix that I always find myself in […]»[xvii].

Poche sono le lettere dopo il 1950. Poggioli gli invia il manoscritto di Teoria dell’avanguardia, si scambiano ancora messaggi sulla pubblicazione di Pea e su «Inventario», che in quel periodo riscontra problemi economici. Evidentemente Poggioli ha chiesto se sia il caso di bussare alla porta della Ford Foundation con cui l’editore collabora[xviii] e Laughlin risponde dispiaciuto di non potergli inviare parole incoraggianti perché, nel generale disinteresse per le lettere, sarà difficile che la Fondazione sia di aiuto. Forse per dare una mano, chiede se può ordinare gli arretrati della rivista che gli mancano, pagando naturalmente.

La cartella custodita a Harvard contiene inoltre alcune lettere fra Laughlin e Della Terza che nel gennaio 1971 stava scrivendo il suo primo saggio su Poggioli e avrebbe gradito documenti e testimonianze sulla loro collaborazione. Laughlin si rende disponibile e coglie l’occasione per riassumere in poche frasi il breve ma intenso rapporto professionale con lo studioso e l’uomo, «a wonderful scholar and a marvellous person», che aveva conosciuto soprattutto tramite la loro corrispondenza, in nome delle rispettive utopie culturali e dei progetti che insieme riuscirono a realizzare[xix].

Concludo con una nota personale. Nel 1997 mi trovavo negli uffici della New Directions per ricostruire attraverso i documenti nel loro archivio le vicende editoriali che avevano portato alla pubblicazione di Selected Poems di Montale nel 1965, a cura di Glauco Cambon. Per saperne di più scrissi a Laughlin, il quale rispose che era stato Poggioli l’intermediario, esortandolo a pubblicare il futuro Premio Nobel. Del resto, il suo nome ricorreva spesso nelle carte che stavo visionando, il suo spirito, a un paio d’anni dalla scomparsa, ancora presente e vivo mentre quella sua proposta stava diventando un libro che avrebbe messo le basi della fortuna di Montale negli Stati Uniti e che è stato, forse, il maggiore e il più duraturo successo editoriale nato dalla collaborazione fra due grandi personalità.

NOTE

[i] Dante Della Terza, Da Vienna a Baltimora. La diaspora degli intellettuali europei negli Stati Uniti d’America, Roma, Editori Riuniti 1987, p. 123. Il più vecchio di questi saggi, Renato Poggioli tra Solaria e Inventario, risale al 1971 («Italica» XLVIII, 1, pp. 3-33).

[ii] Secondo la definizione di Carlo Bo in La cultura europea in gli anni ‘30, «L’approdo letterario» n. 2 (1969) pp. 9-11. Bo definisce Poggioli l’iniziatore di una particolare mediazione in cui i mediatori erano interpreti e ricreatori di un testo letterario e la traduzione andava intesa come «opera autonoma d’arte e non soltanto come una registrazione d’ordine filologico».

[iii] Della Terza pubblica queste lettere, per esteso o riassunte, in due momenti diversi, nel 1972 e nel 1973, sulla rivista «Yearbook of Italian Studies» (vol. 2 [1972] pp. 1-25 e vol. 3 [1972] pp. 1-17, Fiesole, Casalini Libri, Cadmo Edizioni) in appendice al saggio in lingua inglese «James Laughlin, Renato Poggioli and Elio Vittorini: The Story of a Literary Friendship».

[iv] New Directions Publishing Corp. records, MS Am 2077, Box 210: 1357, Houghton Library, Harvard University, da cui provengono le lettere citate da ora in avanti.

[v] Su questo aneddoto, spesso ricordato da Laughlin, si veda, ad esempio, Humphrey Carpenter, A Serious Character: The Life of Ezra Pound, New York, Dell Publishing 1988, p. 529 e Giuseppe Bacigalupo, Ieri a Rapallo, Campanotto Editore, nuova edizione accresciuta, 2002, pp. 97-104.

[vi] Benché, in effetti, non smise mai di scrivere poesia. In Italia è uscita un’antologia della sua opera poetica, Scorciatoie. Poesie 1945-1997, a cura di Massimo Bacigalupo (Oscar Mondadori 2003).

[vii] Della Terza, cit., pp. 158-59.

[viii] A Few Random Notes From the Editor, «New Directions in Prose and Poetry» no. 10 (1948) pp. 17-22 e pp. 510-512.

[ix] Della Terza, cit., p. 162.

[x] Italian Literature Between Two Wars by Renato Poggioli, «Briarcliff Quarterly» vol. III, No. 12 (January 1947) pp. 225- 275. Gli autori inclusi nell’antologia sono: Svevo, Tozzi, Campana, Saba, Palazzeschi, Cecchi, Ungaretti, Ferrero, Vittorini, Montale, Manzini, Quasimodo e Libero De Libero; Italian-French Issue, edited by Renato Poggioli and Henri Peyre, «Voices: A Quarterly of Poetry» (Winter 1947). Gli autori inclusi sono: Palazzeschi, Ungaretti, Montale, De Libero, De Pisis, Luzi, Francesco Monterosso e Saba.

[xi] New Directions Publishing Corporation, Dictionary of Literary Biography, No. 46, p. 260.

[xii] Come infatti avverrà nel 1955, nel n. 15 di New Directions in Prose and Poetry.

[xiii] Giglio, traduttore di T.S. Eliot con Raffaele La Capria e poeta negli anni Quaranta, si dedicò in seguito al giornalismo e all’editoria.

[xiv] A Little Anthology of Italian Poetry, in «New Directions in Prose and Poetry» No. 10 (1948) pp. 309-329.

[xv] Della Terza, cit., pp. 163-64.

[xvi] Lettera dell’11 gennaio 1950.

[xvii] Lettera del 17 novembre 1949.

[xviii] Per la Ford Foundation, Laughlin avrebbe in seguito diretto, dal 1952 al 1956, «Perspectives», la rivista internazionale di letteratura, arte e musica, nata all’interno della cosiddetta «Cultural Cold War Against the Soviet Union» di cui uscirono edizioni in varie lingue, fra cui l’italiano.

[xix] Lettera a Della Terza del 12 gennaio 1971: «[Poggioli] was such a wonderful scholar and a marvellous person, I did not really know him well, except by correspondence, but I had the very greatest admiration for him […]. Poggioli was wonderful about helping me with Italian literature, and other European literatures as well, giving me notes of introduction to writers whom later we published, such as Vittorini, doing a fine introduction for our edition of Svevo’s «Confessions of Zeno» […] and also editing a little anthology of contemporary Italian poetry for No. 10 in our New Directions Annual series […] Poggioli was endlessly tactful with me, and extremely kind, never getting angry when I was late in answering his letters, or being unable to take up some of his good proposals for things to publish».

¬ top of page

|

|

| Iniziative |

|

|

11 gennaio 2026

Addio a Giancarlo Cauteruccio

11 dicembre 2025

Convegno Compalit, Pisa 11-13/12/25: Filtri. La forma come mediazione e come conflitto

5 dicembre 2025

Semicerchio a "Più libri più liberi" (Roma)

3 dicembre 2025

Dialogo con Jorie Graham-Torino

12 ottobre 2025

Semicerchio al Salon de la Revue di Parigi

9 ottobre 2025

Addio a Francesco Recami

26 settembre 2025

Semicerchio a Bright -Siena

22 settembre 2025

Adesione sciopero per Gaza

21 settembre 2025

Semicerchio col CRIC a Firenze RiVista

9 settembre 2025

In memoria di Anna Maria Volpini - Firenze, 9 settembre

1 settembre 2025

Per i 90 anni di Charles Wright - di Antonella Francini

7 giugno 2025

Semicerchio per Gaza

26 marzo 2025

Semicerchio a UNISTRASI

5 marzo 2025

Il testo-natura. Presentazione di Semicerchio 70 e 71, Roma Sapienza.

22 novembre 2024

Recensibili per marzo 2025

19 settembre 2024

Il saluto del Direttore Francesco Stella

19 settembre 2024

Biblioteca Lettere Firenze: Mostra copertine Semicerchio e letture primi 70 volumi

16 settembre 2024

Guida alla mostra delle copertine, rassegna stampa web, video 25 anni

21 aprile 2024

Addio ad Anna Maria Volpini

9 dicembre 2023

Semicerchio in dibattito a "Più libri più liberi"

15 ottobre 2023

Semicerchio al Salon de la Revue di Parigi

30 settembre 2023

Il saggio sulla Compagnia delle Poete presentato a Viareggio

11 settembre 2023

Recensibili 2023

11 settembre 2023

Presentazione di Semicerchio sulle traduzioni di Zanzotto

26 giugno 2023

Dante cinese e coreano, Dante spagnolo e francese, Dante disegnato

21 giugno 2023

Tandem. Dialoghi poetici a Bibliotecanova

6 maggio 2023

Blog sulla traduzione

9 gennaio 2023

Addio a Charles Simic

9 dicembre 2022

Semicerchio a "Più libri più liberi", Roma

15 ottobre 2022

Hodoeporica al Salon de la Revue di Parigi

13 maggio 2022

Carteggio Ripellino-Holan su Semicerchio. Roma 13 maggio

26 ottobre 2021

Nuovo premio ai traduttori di "Semicerchio"

16 ottobre 2021

Immaginare Dante. Università di Siena, 21 ottobre

11 ottobre 2021

La Divina Commedia nelle lingue orientali

8 ottobre 2021

Dante: riletture e traduzioni in lingua romanza. Firenze, Institut Français

21 settembre 2021

HODOEPORICA al Festival "Voci lontane Voci sorelle"

11 giugno 2021

Laboratorio Poesia in prosa

4 giugno 2021

Antologie europee di poesia giovane

28 maggio 2021

Le riviste in tempo di pandemia

28 maggio 2021

De Francesco: Laboratorio di traduzione da poesia barocca

21 maggio 2021

Jhumpa Lahiri intervistata da Antonella Francini

11 maggio 2021

Hodoeporica. Presentazione di "Semicerchio" 63 su Youtube

7 maggio 2021

Jorie Graham a dialogo con la sua traduttrice italiana

23 aprile 2021

La poesia di Franco Buffoni in spagnolo

22 marzo 2021

Scuola aperta di Semicerchio aprile-giugno 2021

19 giugno 2020

Poesia russa: incontro finale del Virtual Lab di Semicerchio

1 giugno 2020

Call for papers: Semicerchio 63 "Gli ospiti del caso"

30 aprile 2020

Laboratori digitali della Scuola Semicerchio

» Archivio

|

|

|

|

|

|

»

»

»

»

»

»

»

»

»

|

|

|

|

|

|

|

|

| Editore |

|

|

|

|

| Distributore |

|

|

|

|

Semicerchio è pubblicata col patrocinio del Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali dell'Università di Siena viale Cittadini 33, 52100 Arezzo, tel. +39-0575.926314, fax +39-0575.926312

|

|

web design: Gianni Cicali

|

|

|

|